電影訊息

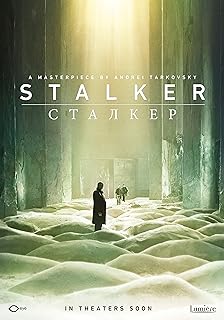

潛行者--Stalker

編劇: Arkadiy Strugatskiy Boris Strugatskiy

演員: Aleksandr Kaidanovsky Alisa Frejndlikh Anatoli Solonitsyn

潜行者/Stalker

導演: 安德烈塔可夫斯基編劇: Arkadiy Strugatskiy Boris Strugatskiy

演員: Aleksandr Kaidanovsky Alisa Frejndlikh Anatoli Solonitsyn

電影評論更多影評

2005-08-19 20:56:51

平靜的魅力

猶如片名,觀看這部電影的狀態,也是一種相對意義上的「潛行」,潛伏在這些緩慢、冗長的片段背後,我用了兩個靜謐的深夜獨自看完這部蘊意深遠的巨製。某種平靜的震撼,始終貫穿在導演塔科夫斯基那些著名的詩意鏡像背後,讓我在看完一遍以後,不由再次將碟片放入光碟機,這樣的自發情景,已經是很久沒有經歷了。

讓我第一次覺察到有必要認真檢討以往所有觀影時的趣味主義,那些突降的、陡轉的、解迷的、刺激的和感官愉悅的種種精彩瞬間,總讓我們在事後的津津樂道時,感受到某種結構性的滿足,某些經驗(日常的或是想像力界限之內的)得到印證的癖好總是叫我們一驚一乍,某些想像(夢中似曾相識)得到實現的歡欣總是讓我們難以自拔。於是總喜歡在懸念頻頻里預期驚喜,預期某種比我們所能設想的效果還要誇張的東西。那些伴隨劇情結束而油然頓生的單一的情緒,在以後的回憶中也總能久久嘴嚼。

當然,形而下自有形而下的好處,我們歷經了史匹柏式的電影洗禮之後,總會適當的在需要作出反應的鏡頭之處,恰到好處的表達同樣的歡笑、嘆息、憤怒和哀愁,而這些情緒,都會被適時的收錄到一部名為市場調查的帳本當中,以便為以後的製片工業提供參考,為製造出更為精良的產品而服務。這樣的電影,我們稱之為商業片,或者也可以算作深度和抽象度恰到好處,迎合更多閱讀趣味的藝術片。

[劇情]

二十多年前的一顆隕石墜落到俄羅斯的一個小鎮,大批人罹難,村民從這恐怖區域中消失了,軍方因此而嚴密設防。傳說那區域裡有個內室,可滿足人們最深層的意願,絕望和苦楚不斷驅使人們冒險進入。史多卡,一個經驗豐富的潛行者能順利地穿過途中千變萬化的陷阱和圈套,他曾多次攜帶冒險者抵達那裡。這一次他帶著兩位旅行者前往恐怖區域,一位是頹廢瀆神的虛無主義作家,倍受女性讀者的歡迎,他想去那裡,也許是為了靈感的發現,也許僅是一次無目的的尋找刺激;另一位是物理學家,寡言而沉默,他攜帶著實證的工具,想去測算事實的真相。在旅程中,所有的實在物都似是而非,在小鎮殘破的廢址上,流水、地形、物體甚至光與影都在不斷髮生著變化。尋找通向內室的道路,在潛行者們不斷的反省、論辯和矛盾中顯得艱巨重重,似乎總有一種否定的意願在有意阻礙人們抵達其核心……

[神話?救贖?]

這種朝聖般的尋找,無疑又是「在路上」的母題的延續和深化。俄羅斯人那種深沉憂鬱的大地情結,對宗教神秘而虔誠的理解,苦難的意識和末世寓言的傳說讓這部電影充滿思辨的魅力……這樣的敘述,也許具有一定藝術片經驗素養的觀影者都能認同,但是,在大師面前,這樣的描述總是會顯得淺薄和蒼白,種種費盡心機,破譯密碼式的解讀都會變得可笑。聰明的觀眾,總喜歡對影片的種種要素作一番理性化的梳理,將一切可辨識的元素和碎片進行自以為是的命定,那些提煉、總結、感悟和追認是否抵達到了導演思緒的核心?是否能將所有的電影都提煉出意義?

當然,我們也有充分的理由認為「一千個哈姆雷特」存在的必要,惟其如此,我們才能在不斷的闡釋種獲得思考的、表達的或者經驗的快樂。在對公認為塔科夫斯基晦澀之極的這部《潛行者》的讀解之中,我想,這些思考或者疑問都不會變得次要。

[黑白交織的魅力]

我們知道,塔科夫斯基既不是技術至上論者,也不追求電影的蒙太奇效果,他在《雕塑時光》(Sculpting in Time)一書中寫到:「蒙太奇電影的理念,即以剪接手段將兩個概念連接起來造成新的第三個概念,在我看來是違背電影本性的。」在他為數不多的電影中,首先讓人著迷的就是拍攝的技術處理和控制。他能純熟的交織使用黑白和彩色的鏡頭,這種對膠片材料表現性和質感的把握就非同凡俗。

在本片裡,注意到在人物的現實生活和真實回憶當中,敘述使用了黑白鏡頭,在對「恐怖區域」這樣一個似是而非,象徵意味十足的場所的描述中,其鏡頭卻是彩色的。這是否在暗示現實生活的黯淡無奇和精神世界的豐饒呢?

同樣不能不提及的還有塔氏對長鏡頭的運用,對緩慢的敘事節奏的控制。這種緩慢的運鏡,因其負載的豐富意義而顯得沉重和舒緩,通常能看到在如下場景中緩緩穿過的鏡頭:清澈的水面、河流、沙洲、牆壁、廢墟、殘垣斷壁、霧氣中的田園、作為遠景的人物或家畜和作為近景的樹木或門窗、屋內簡陋的陳設。這樣詩性的場景造成了一種縱深的、相互關照的抒情空間,沒有對比強烈的戲劇性彩色,沒有突兀暴力的運動和切換鏡頭,這種冷靜寂寥的敘事,其效果足以使我們內省的精神空間緩緩開啟,促使我們在靜心凝視中建立一種思考的、想像的和對話的哲理性思考。而鏡頭裡那些我們見慣的平常物體,卻都因為這種滯澀的凝視而顯得神秘和充滿象徵。

[但是水,水]

水的意象,在塔氏的電影裡佔有重要的地位。這樣的認識,當然來自觀影的經驗,在我所看過的三部電影裡,水這個意象就都出現過。在《鄉愁》和《飛向太空》里,平靜的水面都成為了敘事當中不可或缺的意境。在《潛行者》這部片子裡,水更成為核心的象徵意象。

在通向恐怖區域的途中,有一個很長的運鏡表現了平靜水面下的各種散落的物件:聖母像、手槍、器皿、針管等等;在內室之外,突然從天花板上撒下的雨水和地板上隨處可見的水漬;還有那些幾乎是瞬間就從殘垣斷壁之間噴湧而出的水流瀑布。

水的流動、柔弱和動態的質感無疑是塔氏所著迷與表現的特質,片中的一段獨白也許暗示了這種表現的緣由:「希望是一定會兌現的,一定要相信它,不能依靠一時的熱情……死亡是乾枯而硬固,樹木生長時是柔軟的,變成乾枯就是死亡的來臨。硬固和力量與死亡相鄰而居,彈力和柔弱才是青春的象徵。凝固是沒有希望的。」這種反對陽剛哲學,追求陰柔而富有彈性的生存也許是解讀影片的一個入口,儘管有過度闡釋之嫌疑,這樣的對話仍然使我們聯想到79年當時的蘇聯社會狀況,一個僵死的意識形態的微弱回聲在這裡揮之不去。

[科學與藝術的讀解]

三人行於路上,一個是草民,一個是作家,還有一個是物理學家,在這樣一部哲理性的電影裡,不讓他們有所論辨爭執,那幾乎是不可能的。於是,就有了他們俯臥在地上的一段對話,這裡有作家對科學家探求真理的尖刻諷刺,認為那是無意義的錯覺,而物理學家對這種意義的命定卻表示不屑,認定這是些無用的虛空,無用的藝術追求。而虔誠的潛行者史多卡,則用音樂來結論,他說:「如拿音樂來說,跟現實的關係是最少,最少了主義主張也沒有,……而音樂卻直接迴響到人的靈魂深處……體內的什麼東西會發生共鳴?不知什麼光是聲音的聯繫,就能改變為喜悅,為了什麼使我們那麼感動?到底是為了誰?不是為了什麼也不是為了誰,……無論什麼必定有,一定帶著有價值的,價值和理。」

對於潛行者的他來說,我們是否可以將他理解為徘徊在科學和人文之外的人?理解為一個沒有話語權力言說的「他者」,永遠生活在被歷史遺忘的地方,所有幸福、自由和尊嚴只能在這樣的一個隱秘的象徵空間裡找尋?在旅途結束,疲倦和絕望使他大病一場,回到破舊的家中,我們這時才驚奇的發現,在他破舊不堪的家中,整整一面牆都摞滿了書,原來他也是一個思索者。

躺在床上,他痛苦的說到:「跟我同樣被迫害的人,把他們帶來這裡,都辦的到,我給他們希望,我都能辦的到」,然而,作家和教授卻和那些平民不一樣,他們的虛妄,他們想改造別人的使命感,他們那淺薄的智慧使史多卡產生了深深的厭惡與懷疑,他再也不想帶任何人去尋找那個房間了。這裡,暗示的是終極信仰破滅以後深刻的悲涼。而此時導演的鏡頭一轉,以記錄片的拍攝方式,讓他的妻子像接受採訪那樣,面對鏡頭自述對這種痛苦生活的寬慰和理解,在這種苦難生活的背後,還有一種信仰的力量支撐著她,她對丈夫的追隨和信念,卻在丈夫精神幻滅之後,更為深入了。

[不可闡釋,奇蹟]

儘管最後的敘述基調幾乎絕望,可是就在這樣的苦難的背後,我們仍然能看到一種信念和希望支撐在其中。也許片中的這種追尋,是一種對全人類的良知、意識、自我和靈魂的尋找,而任何抱著功利目的的探尋,不管它多麼高尚(諸如以科學和藝術的名義),都不能真正的抵達那種救贖的彼岸(彼岸變幻無形,甚至是一個將過去和現實合流於未來的過程)。

在這裡,塔科夫斯基深刻的洞察到了人類的這種思維慣性,並予以含蓄的諷刺。此外,在這樣諷喻體的敘事之中,我們似乎發現,潛行者幾乎就是一個先知性的拯救者,他帶領人們的找尋,甚至與耶穌指引他的兩個門徒有相似之處(注意影片中相關段落的暗示),儘管這種找尋以悲劇式的結局告終,但在影片結尾處,我們不要忘記了那個如同奇蹟一般自動跌落的杯子所包含的救贖似的獻身意義,以及歡樂頌的背景音樂所昭示的希望和信念。

這種闡釋,雖然教我著迷於藝術作品無限可能性的魅力,可是我仍然對太多不可解的鏡頭難以忘懷和保持敬意,比如那些微妙的光影變換投射在面孔和建築之上的流動感,比如那橫亘於房間內連綿的沙丘,比如那房間外圍傷痕纍纍的人類的坦克和武器。這些恆常不變的事物,這些事無定形的變動,都像是在向我們默默講述著什麼。

2002/10/13 下午

02年11月《新電影》

評論