2005-11-27 08:17:08

你活著因為你聽到呼喊

************這篇影評可能有雷************

//很早以前寫的東西了,作為今天第一次加入豆瓣的紀念。

《死亡詩社》不管從內容還是結構上看,都是典型的好萊塢大打感動牌的製作,但並不妨礙觀者在觀影過程中內心受到觸動,這也就是通常情況下一部好萊塢電影能取得的最大成就了。

我的感觸源自對自由的省視,沒有絕對的自由,只取決於你在多大程度上將靈魂解開,並用多大的速度帶著它奔跑。後來我又想,其實每個人都是天生的詩人,只是大多數人在打磨中丟失了最初的激情與狂想,換得用年輕也無法遮掩的平庸。

年輕人的平庸比毒蘋果還可怕,就像一張粘乎乎的糖紙帖在地上,怎樣也揭不開,只能在踐踏中越變越骯髒。我想成為一隻風箏,在某種呼喊聲的召喚下飄搖直上,雖有掙扎,卻是不斷上升。

活著就是要能聽到這種呼喊,當污垢堵住你的耳朵時,就永遠失去了飛翔的能力。

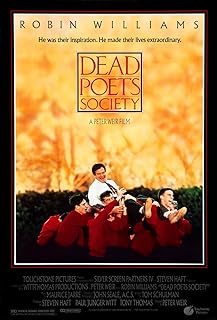

基丁是不折不扣的理想主義者,羅賓.威廉斯很難得地收斂了固有的誇張喜劇天分,成功地扮演了基丁這樣一個略帶悲劇色彩的人物。放到一個更自由的社會,基丁可算是一名完美的教師,風趣、淵博,敢於在思想上引領學生擺脫束縛,但他的悲劇在於領先時代太多,以致註定成為被驅逐的一個。他並不在乎擁有的職位,他只看重教育本身,所以當托德帶著一群學生站在課桌上向他致意時,他獲得的已經超過了他失去的。作為一名呼喊者,他的聲音已經被吸收,這是他的幸運。

我始終覺得尼爾是狂熱而又蒼白脆弱的。他帶著一幫好友重新建立了「死亡詩社」,一直都在學生中扮演領袖的角色。基丁像是給了他追求自由的勇氣,使他開始確定一條屬於自己的路並努力堅定地走下去。演戲與父親的期望在成長道路中間分岔,他茫然,卻又沒基丁的成熟堅強,只能在矛盾重重的交點處墜落下去。基丁嘗試著幫助他,卻只留下在學院裡最深刻的痛。尼爾自殺的場景拍的很唯美,皚皚雪地,少年光潔赤裸的足,黑色的槍托,他就像《仲夏夜》裡的精靈,細膩敏感,而電影裡這樣的少年多是悲劇,上天把他們作為禮物送到人間,又吝嗇地早早收回去。

還有查理,在那樣一個年代,我喜歡他混合著游吟詩人浪漫與搖滾歌手激情的氣質。和尼爾相比,他更像是一罐烈性炸藥,基丁在引線處放上了火花。查理是制度的反抗者,他不羈、甚至莽撞,我們每個人身上都或多或少地有他的影子,僅屬於年輕人不成熟卻值得尊重的品質。查理也是理想主義者,他不斷地衝擊陳腐制度的牆,激烈、暴躁,冷不丁地在自己頭上撞了一個包。

托德不一樣,他更像影片的敘述者,記錄一切與自身的變化。一開始,托德患有某種失語症,無法在眾人面前大聲朗讀,但他卻是一群學生中最有詩人氣質的一個。他寫詩,沉溺在自己的世界中,是基丁替他扯掉蒙在頭上的套子,得以更自由地呼吸與享受光明帶來的愉快。托德很幸運,除了基丁,還有尼爾幫他扔掉不喜歡的文具盒,教他學會掙脫。托德沉默,但又是最不妥協的一個,當看到他對基丁表示愧疚的時候,你會感到一種真切的少年傷痛。如果有後來,托德肯定成了詩人。

聽見了呼喊的群體,生命因此有痛楚,卻綻放得絢爛。有靈魂的生命就該像輛機車迎著風塵一路轟隆轟隆開向公路盡頭的太陽,要開得暢快,開得響亮。而沒有靈魂的生命就像出賣基丁換取學分的學生以及片中無數迂腐的人們,他們聽不見呼喊,即使聽見了也忽視甚至仇視這種呼喊,所以他們的靈魂早已消亡,只是一堆尚留新鮮的肉,而這帶著腥氣的新鮮,也將陳腐下去,化為腐生生物的口糧。

活著的一切愉悅,就只因為聽見了呼喊。