電影訊息

電影評論更多影評

2005-11-28 21:18:48

曾經也年輕憤怒過

{圖文}:http://www.bighead.cn/?p=15

我的一些朋友似乎不大喜歡法國電影。他們總是在醒來之後擦掉口水,問我片子結束了嗎,可以去吃飯了嗎。我尊重並且熱愛他們的真實。任何企圖背叛自己的內心,竭力表演自己具有某種叫做「品味」的東西的行為都是可恥的。

我必須悲傷地承認,一年當中我只有極少數時候能平靜地坐下來目睹那些特別而偉大的聲光變幻。

它們總是由無數叫人痴迷的細節和小情緒構成,還常常有許多奇怪而聰明的對話,以致我常常忘記追問發生了什麼。其實那又有什麼要緊呢,庸常生活總是由無數微妙的情事構成,相比結果,享受這些小情緒似乎更加有趣。比如天使艾米麗。艾米麗扶著那個盲老頭走過馬路和天橋和無數商店,飛快地告訴他自己看到了什麼,然後又像天使一樣離開。這還不夠美好得讓你忘記發出愚蠢的疑問麼。

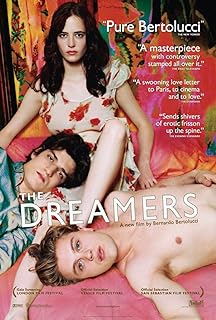

前幾日看了《The Dreamers》。Bertolucci說:「這是一個表現人與人之間關係的大膽而有趣的故事。我們找來了三位年輕演員主演影片,他們都擁有著這個年齡階段的純真、神秘與狂妄自傲之美。我感興趣的是他們將如何把自身對於精神和理想主義的尋求帶給那些1968年的人物。」

所有對理想還有幻想的純潔的十八歲以上的文學青年都應該學習此片。

孿生兄妹Isabelle和Theo生活在1968年的巴黎。他們的父親是個詩人。留學此地的美國學生Matthew一次偶然的機會在電影社結識了他們,並因為在詩人家餐桌上一番關於宇宙中長度的和諧問題的言論——我得說,這段話確實說得很精彩和意外——而得到大家另眼相看,留宿了下來。

夜裡如廁的時候,到處亂跑的Matthew赫然發現Isabelle和Theo竟然同床共枕,睡得無比香甜。他們赤身裸體,純潔地糾纏在一起,彷彿若干年前他們一起在母親子宮裡的模樣。

第二天詩人和妻子一塊離家度假,而Matthew並沒有走。他們都是狂熱影迷。在Isabelle的提議下,他們模仿戈達爾的《法外之徒》(Bande à part)中同為一女兩男的三名主角跑過羅浮宮的場景,打破了電影裡的紀錄,並從此真正接納了Matthew。「We accept him,one of us!We accept him,one of us!」,三人躲在那幢龐大的老房子裡,一起度過了奇特而美妙的幾個月——這奇特而美妙的青春。

誰沒有年青憤怒過呢。

他們是叛逆而排他的。Theo瞧不起父親沒有在反越戰請願書上簽名——

「當初只有你拒絕在反對越戰的請願書上簽字。」

「詩人不會去什麼請願書上簽字,詩人只會去寫詩。」

「請願書就是詩。」

「是,可詩歌也是一份請願書。」

「好吧,請願書就是詩,詩就是請願書。這該是你寫過的最漂亮的詩句了。」

他們還處在永遠跟父母作對的時候,他們就像是仇人一樣。

「雖然上帝是不存在的,但這並不意味著父親可以取代它的位置。」

Matthew總有一些讓人驚喜的哲學。

「別人的父母總是比自己的好。但是,話說回來,自己的祖父母似乎總是比別人的好。」

幾乎所有人都在年青時候懷有崇高的理想,嚮往自己也不知道將是怎樣的民主和自由。1968年的巴黎,學生運動頻仍。他們所以能夠整日無所事事,也正是因為學運。他們對民主和政治擁有當然的熱情,他們嚴肅而愚蠢地討論戰爭、民主和自由。他們牆上貼著毛澤東畫像,上面的漢字你一定很熟悉——「毛主席萬歲!」

他們把自由引導人民中的自由女神頭像換成了瑪麗蓮·夢露。整個片子更是以他們跑上街頭參加學生與警察的衝突而結束,符合一切理想主義者的夢想。

年青的憤怒,還包括對事物幾近偏執的狂熱。三個文藝青年的對話中充斥了經典電影,他們也常常拿其中的對話或者橋段或者動作來考對方。當對出台詞或者猜出影名時,那種心意相通的知己情感真教人羨慕。

這同樣是Bertolucci對那些經典的致敬。正如我們向Bertolucci致敬,向他的《末代皇帝》致敬,向他的《巴黎最後的探戈》致敬。

當然,與喜歡政治一樣喜歡性描寫的Bertolucci自然不會忘記他最擅長的東西。我之所以在前面提到十八歲以上,也便是因為他坦白而熱烈的鏡頭。兄妹間互相愛撫親吻;三人幾乎沒有尺度的裸露;Isabelle和Matthew在廚房的地上做愛並失去貞操,而Theo卻在一邊若無其事地煎雞蛋。他們甚至彼此相愛。

六十三歲的Bertolucci寶刀未老,他肆無忌憚的描繪肆無忌憚的青春,同時最大程度地滿足了無數偷窺狂飢渴的眼神。

向青春致敬。

回想起來,與那些教人愛不釋手的對白和那些熟悉的電影音樂不同的是,Bertolucci所著重的這種曖昧而荒誕的「關係」卻是我無法喜歡的。儘管我明白,這樣迷亂的青春和人生,卻是(而且必將是)真實存在,無論是在1968,抑或2046。

向曾經憤怒過的理想主義者們致敬,向已經沒有夢想的人們致敬。 舉報

評論