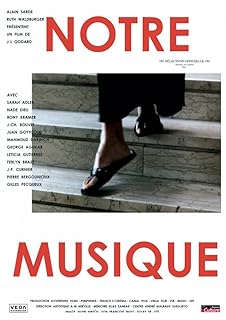

電影訊息

電影評論更多影評

2005-11-29 05:09:08

《我們的音樂》,無處不在的迫害和歧視

埃利阿斯.桑巴(Elias Sanbar)1947年生於海法,歷史學家,後來分別在黎巴嫩、法國(巴黎第七大學)和美國(普林斯頓)講學。1981年,他創辦並主編了《巴勒斯坦人研究》雜誌,他參加了在華盛頓的雙邊協商,並在有關難民問題的多邊協商中主持巴勒斯坦委員會。

著作有:

1.《驅逐處境,1948的巴勒斯坦》(《巴勒斯坦人研究》,1984)

2.《百年的巴勒斯坦人》(Gallimard《發現》,1994)

3.《巴勒斯坦,歸來的國度》(奧利佛編輯,1996)

4.《缺席的正確》(《南方一幕》,2001)

戈達爾在2004年的作品《我們的音樂》裡,開篇就註明此片獻給埃利阿斯.桑巴(Elias Sanbar)。或許《我們的音樂》的拍攝初衷和最終成型除了來自於戈達爾在塞拉耶佛的經歷(見大旗虎皮譯的Alain Bergala《戈達爾在塞拉耶佛》),也來自一場與埃利阿斯.桑巴在Havre火山國家公園的對話。在這次於公眾面前的對話中,兩人深度討論了關於影像、以色列和巴勒斯坦、反視野、想像以及紀錄片等眾多話題。

其實,作為左派的戈達爾,早在1968年從傳統電影體制撤出來後,就以同情心關注著巴勒斯坦問題。他的吉加.維爾托夫小組在1970年於約旦實地拍攝關於巴勒斯坦解放運動的《直至勝利》,後來因為客觀歷史事件而被迫放棄。而這部未能露面的電影也成為吉加.維爾托夫小組電影試驗的高峰。接下來的1974年,他與瑪麗.密耶維爾在他們位於格勒諾勃城的聲影製作室(Sonimage)完成了《此處和彼處》。

援引戈林.麥凱波在《戈達爾:影像、聲音與政治》一書中所述:這部影片包含了《直至勝利》一片的部份片段,以及有關當代法國社會的影像。戈達爾將兩者排列組合在一起,是想捕捉巴勒斯坦革命(彼處)和法國消費社會(此處)兩者之間的差距。連接此處「和」彼處的這個連接助詞「和」才是本片探索的焦點所在:我們在這裡的生活、存在(法國)與那裡的鬥爭(巴勒斯坦)兩者之間存在著什麼樣的關係呢?一個電影工作者又如何創造出能夠銜接二者的聲音和影像呢?

戈達爾作品內,藝術家對這種關係的探討超越關係本身,獨立於政治,體現著藝術的自律。

在《我們的音樂》裡,戈達爾將「此處和彼處」的這種「差距」上升表現成如他所說的「無處不在的迫害和歧視」。為此,導演將時間軸剪了兩刀,過去留在地獄,現在就是煉獄,未來獻給天堂。這三段體的影像以各種樣式展現著「迫害和歧視」。

地獄篇:

散亂的靜態圖像表現著人類戰爭和殺戮場面,伴隨著挪威當代鋼琴大師凱蒂.畢卓斯坦(Ketil Bjornstad)的演奏,剪輯進一幕幕戰爭電影場面。隨著鋼琴加速,戰爭場面也隨之加劇。一個女聲偶爾地闡述著一些點綴其間的觀點,如「讓我們原諒那些曾經對抗我們的人,原諒過後彼此沒有分別」,「我們能以兩種方式看待死亡,可能中的不可能,不可能中的可能」。這是一本沾滿鮮血的歷史書,內戰、屠殺、種族滅絕充斥字裡行間。紀錄片更以侵犯性的鏡頭攝取和書寫了這千萬年來的殘酷。「在寓言的年代,出現眾多為了滅絕而武裝的人類」,這是地獄篇的題頭詞。

煉獄篇:

戈達爾來到內戰後的塞拉耶佛給學生講授關於圖像與文本,身旁的海報寫著「書中的歐洲人相逢」。在機場他與一個埃及籍的以色列年輕人聊起,這個年輕人的父親是出生埃及中產階級的共產主義者,接受天主教教育,關注貧窮,因反抗王權入獄一年半,他的母親是猶太復國主義者。年輕人很小就離開以色列,到法國並適應了那的生活,雖然後來回以色列三軍,但文花上已經完整認同了法國,掌握多種語言的他這次到塞拉耶佛是為一個文學交流進行翻譯。在此,戈達爾是在一定程度上肯定了法國的包容能力?還是只不過是一個特殊的免疫於「迫害和歧視」的個體?

在塞拉耶佛的許多場景,人物產生很多有意思的對話。在Mr.Goytisolo要進行「書寫森林」的演講前,戈達爾的女秘書問起:「為什麼革命不會產生於人道主義者?」

戈達爾先回答:「因為人道主義者不搞革命,他們搞圖書館。」

Mr.Goytisolo附和道:「還有墓園」。

貫穿煉獄與天堂故事的女孩Olga是個操著俄羅斯口音的法籍猶太人,她被問及:「為什麼來到塞拉耶佛?」

她說「因為巴勒斯坦,我來自特拉維夫,想看看地球上是否有地方人們能協調相處。」

女孩Olga通過各種採訪和學術交流活動,渴望獲得對於人們怎能協調相處的答案。學者談及作為隱喻的巴勒斯坦,「為什麼巴勒斯坦人出名?」答案是:「因為我們的敵人是以色列入,大家感興趣的是您,而不是我。」

另一教授在課堂上通過投影講述:「以色列入渡海被好萊屋拍成劇情片,巴勒斯坦人渡海則拍成紀錄片;以色列入渡海的影像不外乎摩西帶他們渡紅海充滿神話色彩,而已勒斯坦人渡海則呈現傷亡遍野的畫面。」

Olga帶著這種似乎是無法擺脫的宿命地痛苦最終走了極端。年輕的以色列翻譯打電話給花園裡勞作的戈達爾,說起這個悲劇的結局:Olga在耶路撒冷進行了一次自殺性人質劫持事件,她在問遍是否有以色列入願和她為和平一起死去後,絕望地放走所有人質,並被狙擊手打死,在她包里,發現的僅僅只有書本。

在篇幅最大的這個段落里還引入了另一被「迫害和歧視」的對象-被現代文明滅絕的印第安人,他們在被炮火毀壞的塞拉耶佛老教堂里陳述自我,並在白人朗誦書本時,奪走並焚燬書籍。

在講授「影像與文本」的戈達爾告訴學生們圖像是確定的,而現實是不確定的。並又弄出一電影原則的觀點:朝向光亮並用之照亮我們的夜晚,我們的音樂。

戈達爾在煉獄篇里延續著自己顛覆聲音與影像正確關係的試驗,這個發生在當代塞拉耶佛戈達爾嚴重的終生像更應該是一部紀錄片,即用影像來肯定聲音所闡述的真相,可他卻繼續堅持用不對位的聲畫來打破影音固定關係,從中才帶出對政治問題的關切。

天堂篇:

被狙擊手打死的Olga來到一個陌生美麗的異域,疑惑的自語:「有兩個人並肩走著,我就在她身旁,我從沒見過她,卻認出了自己,這像副畫卷,而它那麼遙遠……」這個遙遠的圖景或許對應於煉獄篇中另一個年代的塞拉耶佛橋畔。在這個陌生的異域中充斥著的只有溪流、河灘、釣魚的美國黑人大兵以及幸福玩耍的家庭,守護著這個和諧圖景的是美國士兵。草地上,一男子在讀著一本《沒有回程的街道》(Street of No Return),這裡毫無疑問就是天堂,美國人守衛保護的天堂。在河畔樹下,Olga與一男子同吃一隻蘋果,天堂就是人們的伊甸園?「這是晴朗美好的一天,你能一望無際地遠眺,但不及Olga所去之遠」

天堂充滿著和諧,這個段落的聲畫也是完整對位的,它恢復了之前混亂的秩序。75高壽的戈達爾以悲觀的浪漫主義諷喻著美國人維持的世界秩序。

著作有:

1.《驅逐處境,1948的巴勒斯坦》(《巴勒斯坦人研究》,1984)

2.《百年的巴勒斯坦人》(Gallimard《發現》,1994)

3.《巴勒斯坦,歸來的國度》(奧利佛編輯,1996)

4.《缺席的正確》(《南方一幕》,2001)

戈達爾在2004年的作品《我們的音樂》裡,開篇就註明此片獻給埃利阿斯.桑巴(Elias Sanbar)。或許《我們的音樂》的拍攝初衷和最終成型除了來自於戈達爾在塞拉耶佛的經歷(見大旗虎皮譯的Alain Bergala《戈達爾在塞拉耶佛》),也來自一場與埃利阿斯.桑巴在Havre火山國家公園的對話。在這次於公眾面前的對話中,兩人深度討論了關於影像、以色列和巴勒斯坦、反視野、想像以及紀錄片等眾多話題。

其實,作為左派的戈達爾,早在1968年從傳統電影體制撤出來後,就以同情心關注著巴勒斯坦問題。他的吉加.維爾托夫小組在1970年於約旦實地拍攝關於巴勒斯坦解放運動的《直至勝利》,後來因為客觀歷史事件而被迫放棄。而這部未能露面的電影也成為吉加.維爾托夫小組電影試驗的高峰。接下來的1974年,他與瑪麗.密耶維爾在他們位於格勒諾勃城的聲影製作室(Sonimage)完成了《此處和彼處》。

援引戈林.麥凱波在《戈達爾:影像、聲音與政治》一書中所述:這部影片包含了《直至勝利》一片的部份片段,以及有關當代法國社會的影像。戈達爾將兩者排列組合在一起,是想捕捉巴勒斯坦革命(彼處)和法國消費社會(此處)兩者之間的差距。連接此處「和」彼處的這個連接助詞「和」才是本片探索的焦點所在:我們在這裡的生活、存在(法國)與那裡的鬥爭(巴勒斯坦)兩者之間存在著什麼樣的關係呢?一個電影工作者又如何創造出能夠銜接二者的聲音和影像呢?

戈達爾作品內,藝術家對這種關係的探討超越關係本身,獨立於政治,體現著藝術的自律。

在《我們的音樂》裡,戈達爾將「此處和彼處」的這種「差距」上升表現成如他所說的「無處不在的迫害和歧視」。為此,導演將時間軸剪了兩刀,過去留在地獄,現在就是煉獄,未來獻給天堂。這三段體的影像以各種樣式展現著「迫害和歧視」。

地獄篇:

散亂的靜態圖像表現著人類戰爭和殺戮場面,伴隨著挪威當代鋼琴大師凱蒂.畢卓斯坦(Ketil Bjornstad)的演奏,剪輯進一幕幕戰爭電影場面。隨著鋼琴加速,戰爭場面也隨之加劇。一個女聲偶爾地闡述著一些點綴其間的觀點,如「讓我們原諒那些曾經對抗我們的人,原諒過後彼此沒有分別」,「我們能以兩種方式看待死亡,可能中的不可能,不可能中的可能」。這是一本沾滿鮮血的歷史書,內戰、屠殺、種族滅絕充斥字裡行間。紀錄片更以侵犯性的鏡頭攝取和書寫了這千萬年來的殘酷。「在寓言的年代,出現眾多為了滅絕而武裝的人類」,這是地獄篇的題頭詞。

煉獄篇:

戈達爾來到內戰後的塞拉耶佛給學生講授關於圖像與文本,身旁的海報寫著「書中的歐洲人相逢」。在機場他與一個埃及籍的以色列年輕人聊起,這個年輕人的父親是出生埃及中產階級的共產主義者,接受天主教教育,關注貧窮,因反抗王權入獄一年半,他的母親是猶太復國主義者。年輕人很小就離開以色列,到法國並適應了那的生活,雖然後來回以色列三軍,但文花上已經完整認同了法國,掌握多種語言的他這次到塞拉耶佛是為一個文學交流進行翻譯。在此,戈達爾是在一定程度上肯定了法國的包容能力?還是只不過是一個特殊的免疫於「迫害和歧視」的個體?

在塞拉耶佛的許多場景,人物產生很多有意思的對話。在Mr.Goytisolo要進行「書寫森林」的演講前,戈達爾的女秘書問起:「為什麼革命不會產生於人道主義者?」

戈達爾先回答:「因為人道主義者不搞革命,他們搞圖書館。」

Mr.Goytisolo附和道:「還有墓園」。

貫穿煉獄與天堂故事的女孩Olga是個操著俄羅斯口音的法籍猶太人,她被問及:「為什麼來到塞拉耶佛?」

她說「因為巴勒斯坦,我來自特拉維夫,想看看地球上是否有地方人們能協調相處。」

女孩Olga通過各種採訪和學術交流活動,渴望獲得對於人們怎能協調相處的答案。學者談及作為隱喻的巴勒斯坦,「為什麼巴勒斯坦人出名?」答案是:「因為我們的敵人是以色列入,大家感興趣的是您,而不是我。」

另一教授在課堂上通過投影講述:「以色列入渡海被好萊屋拍成劇情片,巴勒斯坦人渡海則拍成紀錄片;以色列入渡海的影像不外乎摩西帶他們渡紅海充滿神話色彩,而已勒斯坦人渡海則呈現傷亡遍野的畫面。」

Olga帶著這種似乎是無法擺脫的宿命地痛苦最終走了極端。年輕的以色列翻譯打電話給花園裡勞作的戈達爾,說起這個悲劇的結局:Olga在耶路撒冷進行了一次自殺性人質劫持事件,她在問遍是否有以色列入願和她為和平一起死去後,絕望地放走所有人質,並被狙擊手打死,在她包里,發現的僅僅只有書本。

在篇幅最大的這個段落里還引入了另一被「迫害和歧視」的對象-被現代文明滅絕的印第安人,他們在被炮火毀壞的塞拉耶佛老教堂里陳述自我,並在白人朗誦書本時,奪走並焚燬書籍。

在講授「影像與文本」的戈達爾告訴學生們圖像是確定的,而現實是不確定的。並又弄出一電影原則的觀點:朝向光亮並用之照亮我們的夜晚,我們的音樂。

戈達爾在煉獄篇里延續著自己顛覆聲音與影像正確關係的試驗,這個發生在當代塞拉耶佛戈達爾嚴重的終生像更應該是一部紀錄片,即用影像來肯定聲音所闡述的真相,可他卻繼續堅持用不對位的聲畫來打破影音固定關係,從中才帶出對政治問題的關切。

天堂篇:

被狙擊手打死的Olga來到一個陌生美麗的異域,疑惑的自語:「有兩個人並肩走著,我就在她身旁,我從沒見過她,卻認出了自己,這像副畫卷,而它那麼遙遠……」這個遙遠的圖景或許對應於煉獄篇中另一個年代的塞拉耶佛橋畔。在這個陌生的異域中充斥著的只有溪流、河灘、釣魚的美國黑人大兵以及幸福玩耍的家庭,守護著這個和諧圖景的是美國士兵。草地上,一男子在讀著一本《沒有回程的街道》(Street of No Return),這裡毫無疑問就是天堂,美國人守衛保護的天堂。在河畔樹下,Olga與一男子同吃一隻蘋果,天堂就是人們的伊甸園?「這是晴朗美好的一天,你能一望無際地遠眺,但不及Olga所去之遠」

天堂充滿著和諧,這個段落的聲畫也是完整對位的,它恢復了之前混亂的秩序。75高壽的戈達爾以悲觀的浪漫主義諷喻著美國人維持的世界秩序。

評論