2005-12-06 15:49:14

卡在夢想與現實之間的《世界》

************這篇影評可能有雷************

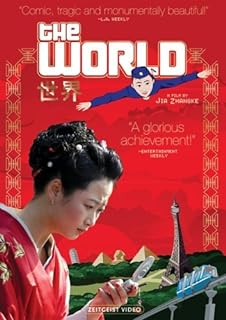

我對於那些特別喜歡的電影往往說不出個所以然來,所謂善行無轍跡。比如看完《盧安達酒店》,我只能一把鼻涕一把淚地說一聲「真好」。你要非讓我說,我也只能說「這裡特別好」「那裡也特別好」,東一鎯頭西一棒子,基本就是把整個電影複述一遍。我對於特別不喜歡的電影,也只有以一個「爛」字與之揮別,將相關文件迅速拖到回收站。而對於可以打90分的電影,我則是愛之深痛之切,又臭又長的裹腳布可以以噸記。上週看完賈樟柯的《世界》,我頓時覺得有很多很多話要說。

先說喜歡的。

生活在別處

太生策馬經過埃及,小桃乘纜車抵達印度,員工宿舍樓梯口的風景是凱旋門。老民工帶著二姑娘來到北京,小桃的前男友背著包坐國際列車去蒙古,安娜從俄羅斯來,夢想去烏蘭巴托,溫州女人要去法國的唐人街,卡拉OK廳裡的「富商」要去香港。所有人都時刻準備著背井離鄉。這裡面固然有經濟因素,但考慮到世界公園和公園裡的遊人,我感覺更多的是一種生活在別處的誘惑。

許多人說賈樟柯鍾情於拍攝底層人民,體現人文關懷。包括賈樟柯自己似乎也認同這種態度。也許是我心理陰暗,我總從這種調調里嗅出一種「上層人民」俯視「底層」時西子捧心自我陶醉的味道。我喜歡賈樟柯的電影恰恰是因為影片中有意無意間表現出了「底層人民」也是人,人的共性在「底層人民」和「上層人民」身上都有體現。二者的區別也許並非天壤之別,也許只是沙灘上的一粒沙子和它旁邊那粒沙子之間,菜攤上一個馬鈴薯和它旁邊那個馬鈴薯之間的區別。就像地鐵裡的那幅廣告,一群玩具小雞被穿上不同的衣服,拿著不同的道具,有戴眼鏡的,有戴王冠的,有拎公文包的,有穿西裝的,有穿禮服的,乍一看彷彿芸芸眾生,仔細一看都是小雞。

所以當我看到老北漂成太生在世界公園裡帶著剛進城的老鄉看曼哈頓的時候,想起西漂的我們帶著來訪的親朋參觀自由女神像的情景。看到二姑娘問天上飛過的飛機里坐的都是什麼人,小桃說誰知道反正「我認識的人都沒坐過」的時候,想起紐約白領菁英們交換關於北京新貴們常光顧的消費場所與曼哈頓最高尚的法國餐廳的小道消息時興奮莫名的情景。看到二姑娘問二小制服要不要錢,一個月是二百一還是二百九的時候,我嘀咕著一個月二百多人民幣怎麼活;看到二小得意洋洋地說這是「商業機密」的時候,我覺得有點可樂;但想想Park Av e的居民若是看到我們互相打探公司福利年薪年終獎的情景,大概也會噗嗤一笑,再感慨我們怎麼活。看到小警衛太生說總有一天要在北京揚名立腕的時候,我想起每一天有多少人在心裡發誓要在紐約闖出一番天地。去縣城,去太原,去北京,去烏蘭巴托,去上海,去深圳,去香港,去加州,去紐約,去歐洲,去非洲。。。《世界》讓我意識到這絕不僅僅是屬於青少年的抒情時代,這是一種「fly me to the moon」式的生物本能。

浪漫時常會被現實一通狠揍,二姑娘摔死了,溫州女人落腳法國唐人街後一定會思念那個長得可愛的小警衛,宣稱「你給我一天,我給你一個世界」的世界公園活脫脫是古龍筆下的玩偶山莊,嚮往烏蘭巴托的夜的小桃埋怨風和雲都不知道她。就在最近,美麗的港產丹麥王妃也離婚了。一切就像那隻爬到吉力馬札羅雪山之巔進退兩難只有凍死的豹子。誰知道它回首來時路,是否後悔沒在山腳駐足。

生活在別處的人們啊,在一座座陌生的城市裡,和老鄉們聚在一起,一起夢想,一起思鄉。

證明愛情

一直很喜歡賈樟柯影片裡的愛情,萌芽、壯大、夭折、結果、死亡、復活,都非常真實。《世界》裡的愛情描寫絕望中帶有希望,沒有讓影迷失望。

Peter Allen有一句歌詞是這樣唱的:When you get caught between the moon and 紐約 City, the best that you can do is fall in love. 他自己正是一個從澳洲來紐約的尋夢人。月亮是這個城市代表的夢想,紐約市是這個城市給他的現實。 他說當你卡在夢想與現實之間的時候,最好的解藥就是找個人相愛。

《世界》裡的太生、小桃、老牛和他的女友一定會贊同這句話。背景換成北京也一樣。在荒蕪的《世界》裡,愛情是他們能抓住唯一的一點奢侈的溫暖。奢侈是因為它需要很多很多的信心、寬容和堅持--都是這個世界裡的稀缺資源。這四個人分兩組進行愛情博弈,一組崩了,一組成了。不難看出太生起初是有誠意的,從山西一路追小桃到北京;看到小桃的前男友時,心裡像被熨斗熨過一樣。這點兒脆弱讓他開始懷疑,這懷疑像癌細胞一般分裂擴散開來迅速殺死了愛情。太生要求小桃證明她對自己的愛情。天氣預報讓小桃在烏蘭巴托的夜裡愈發舊情難忘。小桃開始反懷疑?太生對她究竟是愛還是僅僅是欲?像尹瑞娟開始相親一樣,小桃開始開發大森林。可調情的男人太萎縮,她奪路而逃,卻重逢身陷火坑的安娜,新愁舊恨兔死狐悲只有痛哭一場。而屢遭拒絕的太生也不再堅持。溫州女人的鶯聲燕語正能提供他渴望的溫暖。這一點溫暖於小桃卻無異於釜底抽薪。她穿著婚紗披著軍大衣站在凱旋門對面,卡在夢想與現實之間卻找不到解藥。另一對,電影一開始老牛的女友已經決定要把老牛甩了。無奈老牛有著太多太多的信心、寬容和堅持。老牛始終只有兩句話:「你去哪兒了」,「然後呢」,牛脾氣倔得令人痛心。誰能拒絕這麼多的愛?

四個人裡三個是「你拿什麼向我證明你對我的愛」,一個是「我一定要向你證明我對你的愛」。愛情這東西真的是需要一種你可以不仁但我絕不會無義的勇氣。敢賭的人還不見得會贏,不敢賭的人趁早出局。

遺憾也很多。

假的真欠條

最讓我粹不及防的是《世界》裡出現的煽情的苗頭。在賈樟柯的訪談里看到過他談《站台》裡三明簽生死狀那段的創作心態, 他說他強忍住了沒煽情,因為「煽情太容易」,給個面部大特寫再來點兒音樂觀眾就該眼淚嘩啦啦地流了,而且煽出來的情也太廉價。多麼智慧的導演啊!我不明白,他這次怎麼沒忍住?

欠條一幕是個很好的素材。賈樟柯說:「這來自真實的事情,山西某場礦難時,一個礦工被壓在煤礦下面,知道自己可能再也出不來了,他把自己欠的帳都寫在安全帽上,然後署上名字。因為我覺得說有些珍貴的東西還在底層人民身上保留著,承諾啊、義氣啊……當然我覺得在這個社會上不是你底層就是善良,但底層包含有這樣珍貴感情的可能性。我對「二姑娘」遺書這一幕確實特別有感情。」(《外灘畫報》)

反觀電影裡的這一幕:隨著工地升降車一起摔下來的二姑娘從頭到腳裹著紗布躺在醫院裡。太生前來看望,反覆問二姑娘「有什麼想說的」,然後又掏出一張紙,把筆塞到二姑娘手裡,勸他「說不出來就寫下來」。鏡頭一轉, 太生從病房出來。王宏偉飾演的老民工問太生二姑娘「說什麼了沒有」。太生從兜里掏出一張紙。老民工打開一看就還給太生,然後抱著頭蹲在地上放聲大哭。王宏偉的哭聲和頭頂得到了長時間的特寫鏡頭。然後是一個黑幕。然後黑幕中浮現出欠條的大特寫,白紙黑字,工工整整。

我想說賈導演特別有感情的這一幕把一件真事拍得像假的一樣。首先,高空墜地的,話都說不出來的,被纏得像木乃伊一樣的二姑娘怎麼可能在病床上寫出這麼工整的一張欠條?第二、為什麼一定要讓太生和老民工引導二姑娘說點什麼?原型里最打動人的是礦工的主動性,從來沒有人要求他寫下來。我認為完全可以選擇別的方式,比如拍成工地樓塌了,二姑娘被砸傷,困在裡面,知道自己出不去了,主動在頭盔上寫下欠條。或者拍成二姑娘什麼話也沒留下就摔死了,老民工在工棚整理他的遺物時發現他生前自己記錄的欠條。而賈導演選擇的這種引導顯得既不自然又不尊重原型。第三、老民工看了欠條為什麼要哭?是兔死狐悲地哭?自責地哭?手足情深地哭?還是感動地哭? 看上去像是感動地哭,可是賈樟柯這樣感動我還可以理解,因為他看上去就是個敏感纖細的人,老民工哭得像個林妹妹多少就顯得過於多愁善感而不符合角色身份。畢竟二姑娘他爹也只是默默地把三萬元人民幣小心地揣好,擦了一下眼淚而已。第四,如果決定煽情,就請煽得徹底一點。為什麼要特寫王宏偉的頭頂而不是面部表情?我完全相信王宏偉的臉可以表現一種恰當的粗曠的痛苦,可他的頭頂能傳達什麼資訊?太曖昧。如果是想強調他「蹲」的姿勢,也應該把鏡頭拉得遠一點。第五,為什麼要強迫觀眾在不知道紙條內容的情況下看著老民工哭?刻意安排紙條內容的時滯顯得非常做作。預先張揚又拿著捏著,刻意製造小懸念,把觀眾當弱智,難道全國公映的影片就非得來點兒倪大姐的風格?

Flash、黑屏和電影節奏

《世界》裡的著名的六段Flash是這樣安插的:手機響了,趙濤看手機,看完給觀眾一個或悲或喜的表情。多麼激動人心啊,小懸念又產生了!只見螢幕上突然出現一段現實主義Flash:如毛主席像章般閃閃發光的手機共六次旋轉著飛到觀眾眼前,鏡頭定格在手機螢幕上,然後手機簡訊內容一行一行浮現,背景如手電筒一閃一閃。我對Flash這種新鮮形式沒有意見。可我覺得用Flash展現簡訊純屬脫褲子放屁。直接打字幕,或者對著手機拍,甚至讓演員讀出來都比這樣自然流暢。緊接是一段超現實主義Flash,致力於解釋為什麼趙濤看到簡訊後會做出這樣的表情,伴隨著特別製造的電子音樂,只見一個小紙人突然旋轉著飛到天上去,或者一個小紙人突然旋轉著從天上掉下來。。。我彷彿聽到導演關切的聲音「你們知道小桃同志現在是什麼心情嗎?我知道你們不明白。來,看我給你們放一段Flash,你們就明白了。」

不那麼著名的是《世界》裡還穿插著好幾個黑屏。具體幾個我沒數,總在意想不到的時候出現。沒有任何先兆,螢幕一黑,一閃而過一個曖昧的標題,沒等我看仔細,電影又繼續了。大約是「烏蘭巴托的夜」和「北京大興的巴黎」之類的語焉不詳的文字,讓人搞不清楚是總結前一段電影還是介紹下一段電影還是什麼別的意思。給觀眾的感覺就好比一個人坐著別人開的車,車在勻速行駛,馬路寬敞,景色宜人,司機突然一個剎車,你正琢磨「出了什麼事兒」,司機又突然一腳油門。等你回過神兒來,又突然一個剎車。。。如此反覆。

六段flash, 再加這幾個黑屏,把《世界》大卸十幾塊,再加個intro來個summary, 就是一個完整的PowerPoint Presentation了。

趙濤與趙小桃

《世界》的劇本是根據趙濤在深圳世界之窗當舞蹈演員時的經歷改編的。改編出來的故事保留了幾分真觀眾不知道,摻了幾分假倒是很容易看出來。

城市由深圳改成了非常概念化的北京。《世界》中的人物與他們所在的北京沒有任何交流和互動。故事放在北京卻沒有任何北京的痕跡。那麼把地點改成北京的意義何在?我很業餘地揣測,賈樟柯本人在北京生活過多年,卻沒在深圳生活過,所以地點在北京本能地讓賈樟柯感覺更踏實。另外,北京故事顯然比深圳故事更能吸引眼球。可是這樣一來,趙濤親身經歷中的城市場景,那個城市給她的真實的印象和她對那個城市的個人感情,勢必不可能被簡單轉換到北京。不信?你能想像把《小武》的背景放到湖南嗎?所以在賈導演烹製的《世界》裡,觀眾看不到北京給小桃的印象,也看不到小桃對北京的感情。《世界》是個孤伶伶懸浮在宇宙中的世界,北京在《世界》裡是個概念化的北京。

更讓人覺得導演思維混亂的是,位於深圳華僑城的印有世界地圖的幾座標誌性建築在《世界》的片頭反覆出現。其荒謬無異於在一個背景在紐約的電影中穿插金門大橋的鏡頭。

趙濤說過自己剛到深圳時感覺一切都很新鮮,常和小姐妹們逛街等等。這些亮色都被過濾掉了,《世界》裡的趙小桃從頭到尾都很鬱悶。事實是趙濤本人後來回山西當舞蹈教師了;事實是我私人認識的一個曾在世界之窗當舞蹈演員的女孩後來當電視台節目主持人了。而《世界》裡的舞蹈演員都是什麼出路呢?有傍大款的,有自焚的,有當妓女的,有煤氣中毒的,有靠和領導睡覺陞官的,就是沒有正常的。陞官的那位陪領導睡覺的戲被剪掉了,因為賈樟柯自己覺得「編得不好」。我完全同意。

我不反對揭露殘酷的現實。正相反,我並不讚同像張藝謀那樣為了增加亮色而把《活著》裡的兩個死人拍活。我的觀點是,亮色和陰影本來就真實地並存著。眼神兒不好使的導演才總覺得有需要人為地抹黑、增加亮色、或者剔除亮色。在《世界》裡你看不到學跳舞時露出靦腆笑容的、在澡堂里放聲歌唱的小武,看不到踏著「成吉思汗」的節奏腳步輕快的張軍,追火車的崔明亮,剛燙了頭的鐘萍,和在辦公室裡聞歌起舞的尹瑞娟,也看不到那個說「它自己飛過來停到這兒」的巧巧。《世界》滿目瘡痍,如履薄冰。難怪蘇童要激動地說《世界》是賈樟柯最大膽、最尖銳的一次。可導演、作者的大膽、尖銳程度與電影、小說的好壞有必然聯繫嗎?一堆馬鈴薯里撿最難看的拍和撿最漂亮的拍有什麼本質區別嗎?這也罷了,要是導演還嫌棄這個最難看的馬鈴薯不夠難看,還要給它臉上擦點泥巴,非其最痛苦最脆弱的一面不拍,就有點兒過了。

幸而賈樟柯說他自己也還是最喜歡《站台》。

舉報