電影訊息

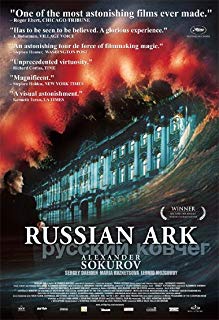

創世紀--Russian Ark

編劇: Boris Khaimsky Anatoli Nikiforov

演員: Sergei Dontsov 柯里亞史比里道諾夫 Leonid Mozgovoy Mikhail Piotrovsky

俄罗斯方舟/创世纪/

導演: 亞歷山大蘇古諾夫編劇: Boris Khaimsky Anatoli Nikiforov

演員: Sergei Dontsov 柯里亞史比里道諾夫 Leonid Mozgovoy Mikhail Piotrovsky

電影評論更多影評

2005-12-08 12:42:02

和哲學無關,一次視覺的盛宴《俄羅斯方舟》

題記:

如果我們喪失了對信仰的虔誠,那麼我們從此失去了家園!

—— Osama Kavkalu

我們為形式所震撼,我們卻因此只能游離在俄羅斯藝術寶庫中的大門之外,我們的影評人大談長鏡頭,卻無法跟隨著導演的眼睛去認識俄羅斯偉大的古典藝術,因為,這是個快餐的年代,我們已經放棄了欣賞和思考!

回憶吧,想一下,電影史上有位大師他的第一部彩色片,採用一鏡到底的技術彪炳電影史!技術是外因,內容才是每個電影人必須追求的。

一個鏡頭,沒有必要一直保持仰視姿態,《俄羅斯方舟》的題名已經告訴我們:方舟上的是藝術,絕不會是形式。

當代技術使得電影的表現形式多樣化,但是,電影首先是人的藝術,一切的內涵應該圍繞著人進行,如果,我們只是一味停留在對技術的迷戀中,這樣必將如同海派,陷入在結構華麗的虛空中,本末倒置!

有人把亞歷山大·索科洛夫(Alexander Sokurov)和塔可夫斯基類比,真是滑稽,索科洛夫的長鏡頭帶著旋技的故意與塔氏的內斂和佈道式的作家電影風格有著很大的差異。

索科洛夫的勇氣不是因為技術化的一個長鏡頭,而是,他敢於介入浩瀚如雲的俄羅斯藝術史,帶著我們穿行在俄羅斯的藝術史中,也從藝術為切入點,對俄羅斯的歷史、意識形態、政治、音樂,建築的做了全景式的回顧,雖然是蜻蜓點水,但是觀眾已經大飽眼福了!

已經有大量文字在介紹《俄羅斯方舟》的背景資料,但是,由於我們自身(包括鄙人)我們只能遊蕩在聖彼德堡的埃爾米塔日 (Hermitage )宮博物館【注一】的打門之外,任西伯利亞的寒流穿越我們的空空蕩蕩的頭顱,我們走馬看花的「軋鬧猛」,在那些藝術瑰寶面前卻說不出所以然。

唉!

會意或夢魘,我們和藝術的精靈同行。跟隨他在他磁性的聲音中進入俄羅斯藝術的殿堂,這部只有導演,沒有演員(演員在其中只是藝術鏡框中的存在,導演的提線傀儡)的影片中,撫去花哨的表現,認認真真思索一些問題。

這是一個當代人對逝去時代的注目禮,這是一個當代藝術家對無法逆轉的追憶,這是一個商業的年代,這是一個權威可以被「通姦」的年代,我們已經耳聞過堂堂的國家級博物館中舉辦的傅抱石畫展竟全是贗品,我們也看見在資金運作中一些人不甚經典的作品可以堂而皇之進入藝術的殿堂,套用我認識的一個裝置藝術家的話來說:藝術是什麼?!藝術是玩意!

一個玩意的年代,方舟註定成為殘骸,在我們的意念中轟然倒塌!

進入埃爾米塔日故宮博物館的是個法國外交官,這是種身份認同,俄羅斯橫跨歐亞,東西文化的精華在此交融,但是俄羅斯對自己身份的認同是歐洲的,那個影子的身份就隱喻了這一點。

豪華的宮廷舞會,名媛淑女雲集。怎樣的開始有著世事的無盡滄桑,痛話當年,卻只是夢中勝景,虛影可夢,繁華已失。

那個法國外交官說:會不會所有的一切是為我上演的…

是的,這是俄羅斯的懷舊,這是對心念中對昔日時光的蒼涼回眸!

這只是戲,導演明確告知了。有人言「歷史的瞬間消失與活著的成為死去的悲哀成了主題(原文如此)…」【注二】,可是,在整部影片中我們看到的是導演一次次對埃爾米塔日故宮博物館藝術致敬。那些人,那些歷史場景中的人,只是藝術殿堂的花哨陪襯,可以忽略不計。

對彼得大帝的討論,是歷史和情緒的討論,那些君王,那些心情各異的君王無論在位時的政績怎樣,大多數都以他們的喜好給人類文化寶庫留下了寶貴的遺產,個人的修養往往促成了這一切,路易14、彼得大帝乃至中國某些君王都因為他們的收藏而給世界留下一份瑰寶。只有暴君,無知無識的暴君才會肆意踐踏入類文化的寶藏,歷史早將其們釘在了恥辱柱上,讓後人唾棄!

歐洲身份,是俄羅斯一直想擠進去的,對於歐洲而言當年的俄羅斯在思想上還是個小弟弟,為了俄羅斯走向西方和走向強大,彼得大帝在300年前進行了偉大的改革,也使得俄羅斯成功進入歐洲思想的版圖。藝術是傳承的歷史,它是永生的,它們寄存了觀者的面容,而觀者帶著精神的愉悅漸漸淡出人間和記憶同在。

我希望這是內閣時代的寄語表達了導演的心態,那是強盛和精緻的年代和今天的脆弱和浮淺截然不同。它在我們觀看那些油畫、雕塑的時候刺痛了久已麻木的內心,我們在這個飛速發展的網路時代,我們還有沒有雅興駐足藝術寶庫,細細品味藝術的純淨和脫俗?!

優美的旋律中上演著誕生在義大利的芭蕾,歐洲宮廷的品味在這個當年的農業國宮廷同樣成為時尚,時尚在歷史的特定時刻成為變革的動力,成為融入的先聲!凱薩琳女皇在此成為景像的一部份進入俄羅斯歷史的腹地!

旁白,充滿了沒落時代對輝煌歷史的敬義和感慨,遠去的不僅僅是女皇,遠去的還有一去無回的精神和理想。

在歷史的迴廊中矚目,在建築的恢弘中思考,引出了拉斐爾的話題,一個偉大的復興年代的傳承,俄羅斯建築淫浸著歐洲的風貌並且在思想上一脈相承。

埃爾米塔日故宮博物館的建築明顯有著文藝復興建築的餘韻,人,在其中,川流不息,人,帶著藝術的美感遠去,留下,那些雕塑和繪畫,歷史的記憶里,精神傳揚!

在那宮殿中,那些巨幅的油畫令人震撼,但是,由於對俄羅斯流派的不甚熟悉,我無法知曉他們的背景,這是遺憾,我也詢問過一些畫家朋友,他們對俄羅斯流派也知之甚少,真的可惜了。

導演提到的《施洗者約翰的誕生》是義大利文藝復興時期威尼斯畫派的最後一位大師丁托萊托的著名油畫,創作於1560年,在此提及我想必然有著特定的含意,約翰的誕生是信仰和堅定的誕生,隱喻著對藝術的態度:堅信和無悔的皈依(看看《聖經》,您就可知道為什麼我這樣說)。此畫被特別提起,可以看見導演的藝術的態度和執著!】

這是呼噢,呼喚浮華年代裡可能的信念堅定!

這是呼噢,呼喚我們對藝術女神的尊重和認知!

藝術,是美的,但是,藝術家在任何年代都是一種「痛苦」的修行,需要對時代的自覺的保持心智的距離,只有距離,才能讓我們看清目標!

在另一個展館中我們看到了佛蘭德斯畫派著名畫家凡·代克的油畫《有鵪鶉的處女地》【注三】,導演特指的每一幅畫多有著意含,導演讓我們跟著天使遠離輕浮,在上帝的庇護下使心靈安詳、平和、寧靜,這些古老的人類精神在當下正在消亡,人類已經被壞品味敗壞了口味!

如果我們喪失了對信仰的虔誠,那麼我們從此失去了家園。

歸去來兮,天使 或 上帝!

跟隨天使,慢慢介入藝術的世界。下一個屋子有著魯本斯1618的傑作《賽門的盛宴》【注四】,面對大師,我們可以審視時代和心靈!

門,縱有一天會被關上,但是,請你不要關上和藝術女神溝通的心靈渠道,它能使你遠離俗念的干擾,成為一個大寫的生命。

你可以進入網上的埃爾米塔日 (Hermitage )故宮博物館,和《俄羅斯方舟》一起,一個一個房間觀賞這些美輪美奐的藝術,那刻你的心靈迴翔飛起來,那刻,你能明白藝術的真實含意是什麼!

他穿行在冬宮,穿行在歷史深處…

在西班牙畫家葛雷柯(Greco)的聖經畫《彼得和保羅The Apostles Peter and Paul》面前,他和一個孩子談論宗教的救贖意義。

當他和一位老年舞者在倫勃朗的1636年油畫《達娜厄》(Argos國王之女,珀爾修斯之母)面前對話,導演再一次講述了心靈的主題,藝術,是發自於靈魂的感動,語言是多餘的,舞者輕盈地旋轉而去,留下他,在冬宮的昏暗裡繼續心靈的漫遊!

當他來到林布蘭特(Rembrandt)1635年的巨畫《奉獻以撒(The Sacrifice of Isaac)》面前一隊匆匆而去的兵士走過,導演每一次對畫作的選擇都有其象徵意義,熟悉宗教史和藝術史的朋友不妨對照一番。

而他對林布蘭特 1668年的《浪子回頭(Rembrandt The Return of the Prodigal Son)》的凝望不正是導演對戰爭中的兵士和我們的寄語嗎?!

而交錯時空中無聲的冰冷的冬宮講述著二戰的慘烈,一口棺材就是最好的控訴!

伊朗使節造訪沙皇的鏡頭,是導演對泱泱大國的心酸回望,也是對俄羅斯當下羸弱的一份辛酸。對於,一個曾經的超級大國而言,現實的一切只剩下意念裡的雄壯。

與之對比的是沙皇家族最後的晚餐,在時代的洪潮中,生命,無論是帝王和庶民都是微塵而已。

舞起來吧,在昔時的榮耀下;舞起來吧,讓你的軀殼進入俄羅斯的命運中,那些陳年往事因為你們的扮演再一次撩撥心傷!在1913年的輝煌盛大皇家舞會中,圓舞曲中告別貴族的年代。

從此,革命的波瀾席捲歐亞,地球上第一個社會主義國家一度屹立東方…

一百年後,海濤依舊,但,佳人何處!

海,埋葬了說法,埋葬了烏托邦!

歷史,滾滾向前,勢不可擋!

導演在手法上創下了一個電影史的記錄,但是,更有意義的是通過導演的視野給我們這代人留下了一份凝重的藝術歷史回顧。導演以這代人的思考對幾百年俄羅斯的歷史進行了俯瞰,提出了自己的見解,這是難能可貴的對文化尊重的態度!

在這個被上帝遺棄的時代,在這個沒有諾亞的時代,「有家的凡高,無家的我們!」【注五】是當代普遍的寫照,在華屋高堂中,我們沉迷肉身的麻木,可是,心靈上,幾個人能夠真正的詩意的棲居?為名利的你我,難矣!我們漂浮在浮躁和虛華中,今夜,願你留下,用心靈扣響藝術之門,讓我們在欣賞和回味中歸返本初的真。

這部電影是導演智力的創意和嘗試,也許對於藝術的門外漢而言,只是視覺的獵奇,他們,永遠只能停留在藝術的城堡外――

匍匐在地,哆嗦不已,卻從沒有想過思索一下,怎樣才能拿到一柄藝術殿堂的鑰匙,讓自己的心靈和大師通靈!

2003年11月12日 星期三 於15時35分

獨立影評人:卡夫卡·陸KavkaLu

於 浦東 寒鴉精舍 初冬涼意中

版權所有,請勿私自轉載

聯絡方式:MSN:kavkalu1967@hotmail.com

郵箱: kavkalu1967@126.com

【注一】:埃爾米塔日 (Hermitage )故宮博物館:俄羅斯國立艾爾米塔日博物館(冬宮)在聖彼得堡(前蘇聯叫列寧格勒)是世界四大博物館之一,內有270萬件展品,(www.hermitage.ru)與巴黎的盧浮館、倫敦的大英博物館、紐約的大都會藝術博物館齊名。該館最早是葉卡特琳娜二世女皇的私人博物館。1764年,葉卡特琳娜二世從柏林購進倫勃朗、魯本斯等人的250幅繪畫存放在冬宮的艾爾米塔日(法語,意為「隱宮」),該館由此而得名。而冬宮也因為上個世紀的共產主義運動進人人類政治史,這是挺有趣的事件。

【注二】引文出自2003年11月7日《新聞晚報》14B(大話版:《由沉重到抽象的生命哲學家》)

【注三】《有鵪鶉的處女地》:http://www.guggenheim.org/exhibitions/past_exhibitions/connecting_museums/exh_her_painting2.html

【注四】魯本斯《賽門的盛宴》

http://www.ss.net.tw/list1.asp?PageTo=3&num=209篇幅

【注五】語出《藝術世界》

【注】因為篇幅關係,對有些畫的出處沒有指明,有興趣的朋友可以自己去看,藝術是全人類的寶貴財富,在尋找的過程中,你能獲得無窮的樂趣。

【注】《俄羅斯方舟》Russian Ark

導演:亞歷山大·索科洛夫Alexander Sokurov

主演:亞歷山大·查本Alexander Chaban

大衛·喬比尼David Giorgobiani

塞奇·德瑞登Sergei Dreiden

國別:俄羅斯/德國/法國

評論