電影訊息

電影評論更多影評

2006-01-26 07:23:49

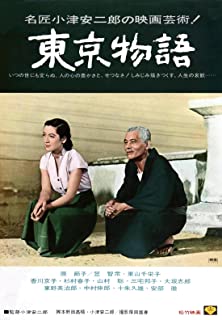

一種斷裂------當代語境下重探《東京物語》

(舊文):

當代思想家如博得里亞、利奧塔等人提出了歷史之斷裂之極具後現代色彩的論說,意即隨著啟蒙和理性主義的幻滅以及其對主體的解構,歷史不再是連續的,前因後果式的"大敘事",而是片斷的,具有相對獨立意義的非縱深的敘事。後工業社會的迅速發展加速了這種裂變。但也正如"歷史的終結"之類的不可靠性和其與壟斷資本、保守主義之間千絲萬縷的聯繫,歷史感依然被繼承著,並以其獨特的視角審視當代社會之倫理和規範範式的變遷,這正構成了當代第三世界國家語境下的悖論:一方面人們試圖突破原有社會的瓶頸作用,另一方面也在對在此過程中本我的迷失和他我的建構感到迷惑和失落。從這個維度來考察小津安二郎1953年的作品《東京物語》毫無疑問的是不僅具有其獨特的東方審美,而且具有現代學上的普世意義。

上世紀五十年代是日本很重要的一段時期:戰爭的陰影逐漸散去,而韓戰和反共的需要使得美國轉向扶持日本,而日本本身也在向真正的民主代議制轉軌,逐漸成為"東亞的美國"。體制的轉變在文花上則著重表現為多種倫理價值的交流與衝撞,整個社會圍繞著失范與重建展開激烈的話語權的競爭,形成了潛在的文化衝突。小津通過他這部最有影響力的作品用影像將這種矛盾外化,而其批判話語也值得我們在五十年後重新進行一番思考。

·隱喻·

"物語"一詞在日語中有故事的含義,而在實際中它還履行了寓言的語用學概念,通過事物的類比完成敘事。在這裡小津借用了東方傳統政治觀念中的"家國天下 ",以家庭來透視和投射社會。如果想他自己所說,他是在"描寫日本的家族制度如何崩解",那我們也可以推論說他是在描述社會制度的解體。

這種解構實際表現為熟人社會向市民社會的劇變。在片頭中老夫婦所居住的尾道,那種鄰居們隔著窗戶互相噓寒問暖的親切場面,在人流攢動的東京中以不復存在,即使親情也代替不了社會激烈競爭給人帶來的巨大壓力。這更多的不是涉及到個體的道德觀,而是熟人與市民社會之間的差別:從"愛你的鄰人"到"懷疑他人",從開放的小社群生活到大都市的階層化、公寓化生活的變化見證了以共同生活為基礎,通過道德約束機制維持自身穩定的熟人社會的瓦解,取而代之的則是西方化的建立在人性論之上的市民/憲政社會。

西化的影響並不止體現在社會構成上,還表現為外在物質的變遷。小津描寫下的東京煙囪與高樓林立,工業化可見端倪。它充斥著喧鬧,而那實際上正是商業通俗文化的入侵所帶來的直接後果:它表現為意義的抽離,象徵著工業節奏的重復和麻木的審美狀態。這個東京已不再安寧,具有東方慢節奏審美觀的東京,而是異化成幾乎具有相同外表和實質的國際都市,與紐約倫敦等不再有所區別,東京只不過是個地理上的辨識符號而已。

值得注意的是在整個小津後期的電影中這一類似主題是反覆出現的,即城市在現代化過程中構成的問題:公共空間的喪失(樓頂上的排球比賽),機器工業對日常生活的打斷(穿行市區的火車)等等,都傳達了在傳統失范的社會下主體性的喪失。

可以說整個《東京物語》是個寓言性質的隱喻。它還原出具有典型東方倫理和結構的日本社會如何在後殖民/後現代語境中逐步瓦解的過程,及其在文化機制的變遷中所起的深層作用。而恪守傳統倫理的小津,作為作者,不可避免的將其打上個人情感的烙印,一種面對"時代洪流"產生的悲劇感,卻也是可以代表著一代民眾及菁英文化的失落

·哀嘆·

小津對社會激變時期的洞見可謂入木三分,而他的批判卻是相當柔和的,體現在起影片中對戲劇矛盾的淡化處理和定景鏡頭以及人物相似形的圖構安排上:他鏡語中力圖表現的是一種秩序,一種他理想中的體制,而他所涵蓋的資訊卻在盡一切力量試圖解構這種秩序,這正構成了他作品內部深層的張力。這必然導致悲劇,因為這對影像中構建出的卻也實際存在的矛盾是無法緩解的。所以《東京物語》實際上是悲涼的。老夫婦那對孤獨的背影下存在著作者的哀嘆,如同一個時代的終曲一般,不得不由人惋惜。

如果說對於文化衝突中一代人的失落而感嘆的話還有著"落花無意,流水有情"的被動,而當這一代人試圖重構其敘事結構與話語權的失敗可能才是根源里這種文化抑鬱情節之所在。在電影中,小津構築了他的雙重倫理範式:以尾道為代表的未被工業化所影響的邊緣所在,以京子、紀子為代表的尊重傳統價值的青年。結果呢?尾道被高速鐵路所連接,"第二天就到東京了",不正是其現代化/異化的徵兆嗎?而兩個女性,更是要嫁人,要為生計所奔波,"總有一天會理解他們的"。這種處境可以說是身不由己的。所以小津試圖用傳統突圍的方式實際是失敗的,這只會徒增哀嘆:因為他按照自身邏輯給出的答案是無解,是商業消費主義的無可阻擋。

就社會理論而言,無論是詹姆遜的新馬克思主義還是哈貝馬斯的社會批判學派,都無法以一種很清晰的方式建立起後現代語境下社會主體構成,或說按照啟蒙和現代化的延續的思路對當代社會斷層提供重建理性的理論支持,因此小津的失敗和由此而生的哀嘆是必然。因此,不管他曾在自己的作品裡加入多少喜劇成份,他還是悲劇的。

·迷思·

當現實的歷史被平展化,蛻變為微觀社會的符號後,小津帶有歷史深度的批判更多得到的是尷尬的處境。而重構傳統的努力的失敗加劇了這種挫折感。無力的他,只好轉向於一種迷思的狀態。

《東京物語》表達的是困惑,是一代人無法建立主體的疑問。在此之處,文化的分裂不可避免:許人選擇的是順應以機器工業為代表的單向度社會,而小津們選擇的是傳統。在現實的打壓下這種傳統是趨弱的。於是,迷思的狀態成了最後的挽留。那對老夫婦望著車水馬龍的東京,感嘆到"要是走失了這輩子恐怕都見不著了"。這無疑是他們對現代文明本能的拒斥與恐懼。在這之後他們只能以自我反思的狀態身和心不和的逗留在社會中,這就是迷思的本質:對外界刺激的排斥和懷舊的個體反省。

在小津後期的作品中,他更注重於對以有題材的不斷重複,包括婚戀問題等。這恰恰告訴我們他對現實世界的失望,而進行了其烏托邦式的轉向,沉浸在自我思考的快樂而無暇對社會體制做出更有力的見解與批判,或是對特定歷史斷層的剖析。同時其大量使用的深焦鏡頭,似乎是有意拉大觀者與作者的距離,在審美上將自己與大眾割離,這都可以證明了他在晚年的那種迷思。

一代人從外部世界的劇烈衝撞中體驗著歷史斷裂的傷痕,有的人帶著些微的傷感,在哀嘆中告別,這就是《東京物語》帶來的斷裂的體驗。而對於幾乎與幾十年前的日本處於同樣劇變過程中且有著一脈相承傳統文化背景的中國,就如何在全球化語境下應對這一種斷裂的命題來說,《東京物語》有著極大的參考價值,即如何在一個失范的社會內部建立起新的社會話語體系,這值得我們深思。而無論是史詩/民族國家第五代導演,還是致力於解構主體的第六代,都沒有對此重大命題做出很出色的回應,這的確是一個缺憾。

http://blog.donews.com/undersound/articles/368215.aspx

評論