電影訊息

電影評論更多影評

2006-03-29 03:51:42

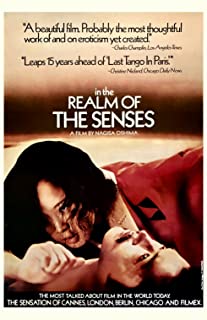

[瘋評影行]《感官世界》

柏拉圖說女人是有缺陷的生物……實在不敢苟同,原因就是怕招惹了周圍的半邊天,但率直地說,女性在情感夙牽與對「性」的盲目理解上說,柏拉圖的話還是有些原由的。關於「阿部定」事件,大島渚(《感官世界》,1976年)和大林宣彥(《感官新時代》,1998年)都是在同一個故事作出的不同表述上,所謂不同是指不同的視角切入點,不同的時代特性,卻在同一的屬性上下定義。

電影對敏感事件的藝術再加工,值得首肯的就是烙印,歷史與人性的;大島渚的這部電影大致有95%鏡頭都落在相擁的兩對白肉身上,在很大程度上說講執拗地營造一種異於日本脈息的亞洲電影,也是極力迎合五十年代後期的法國文化。《感官世界》也是歸屬於法國電影,整個膠片的沖洗也是在法國進行,在包括以法國首映的十七個月,和麵對日本國內的各種糾葛無疑都是電影憤青的抗爭之舉。

大島渚在其後的法日合拍和日系電影的發展中都產生了深遠的影響,且不說他的影響是積極的還是消極的,總之就是不迴避「性」的直線性衝突表現和男女之間純粹的性衝突情感衝突。

按日本學者的話說,非「常性」的性就是對平白感情的叫囂,進一步延伸到對整個社會體制和文化的憤懣與宣洩。

時間:

昭和十一年(1936年)

地點:

床上

人物:

阿部定,女,三十一歲。出生在神田,家裡經營鋪席店,破產後,十七歲當了藝妓,後來不斷地換地方換行當,到石田的小店去當女服務生時,名字叫加代。

石田吉藏,男,四十二歲,在東京中野開了一家叫做吉田屋的料理店。

事件:

阿部定將愛與佔有發揮到極致,以其令人汗顏的手法在性愛過程中將石田吉藏用細繩子勒死,之後從根兒上割掉了男人的性器,在床單上方方正正地用血寫的『定吉兩人』四個字,男人的左腿上也有同樣的字,左臂上刻著一個『定』字……她用紙仔細地將性器包起,又把吉藏的兜襠布纏在腰上,然後把這個紙包塞進腰帶里,帶在身上悠然無事地在東京街頭閒逛數日。

結局:

「阿部定事件」半年後開庭,量刑是十年,最後判決為六年,又以模範囚犯減刑一年,服刑五年出獄了,絕失男根的吉藏永遠下了地獄。

偉大女權鬥士阿部定語錄:(摘自《失樂園》,渡邊純一郎)

問:你為什麼要殺死吉藏?

答:我太喜歡他了,想自己獨佔他,可是我和他不是夫妻,只要他活著就會接觸別的女人,把他殺死的話,別的女人就一個手指頭也碰不了他了。

問:被告為什麼如此愛戀石田呢?

答:說不上石田哪兒有什麼特別,要說他長得是真沒挑的,我從來沒見到過這麼風流的男人。一點兒不像四十歲的人,最多二十六人歲的樣子。他特別單純,為 一點小事都要激動半天,臉是藏不住事,就像嬰兒那麼天真無邪,不管我幹什麼, 他都喜歡,很依戀我。還有他的床上工夫也相當了得,他懂得女人,能長時間控制自己讓我充分滿足,而且能連著來好幾次。我感覺他是真心喜歡我,而不僅僅是技巧上的。

問:你什麼時候下決心要殺死他的?

答:上次他回家時,我一個人越想越難過,曾有過這個念頭。十七日晚上,石田對我說,為了我們的將來得暫時分開一段日子,我看著他的睡臉心裡想,石田一回家,他的老婆就會像我那樣愛撫他,而且,這一別一、二個月見不到他了。上次他回去才幾天我都受不了,這麼長時間怎麼熬啊,真不想放他走。以前我要他跟我一起死,或者逃到別處去,他不當回事,光說包個地方就可以永遠做情人。所以我下了決心要使石田永遠屬於我自己。

問:你為什麼要把石田的男性東西割下帶走?

答:因為這是我最喜愛、最看重的東西,要不然,給他洗身子時,他老婆一定會觸摸它,我不想讓任何人碰到它。石田的屍體只能扔在旅館了,可是只要有他的這個東西,就覺得和石田在一起,不感到孤單了。至於為什麼寫「定吉二人」,是想讓別人知道,殺了石田的話,他就完全屬於我了,所以從各人名字中各取一字。

問:為什麼在左臂刻上「定」字呢?

答:為了在石田身上打上我的烙印。

問:為什麼穿上石田的兜襠布和內褲?

答:為了能聞到石田身上的味兒,也是為了留作紀念。

問:還有其它補充嗎?

答:我最遺憾的是人們把我誤解為色情狂,我想說說我的想法。我到底是不是性變態,調查一下我的過去就知道了。我從沒有做過類似的事。我也喜歡過別的男人,但是都考慮到時間和場合理智地分手,連男人都感到驚訝。唯獨石田讓我找不出不滿意的地方,只是多少有點俗氣,這一點反倒使我更著迷,他簡直使我神魂顛倒。我的事傳開後,人們都把它當作稀奇古怪的事來議論,可是我覺得女人喜歡男人的東西有什麼可奇怪的呢?說白了,女人要是喜歡一個男人,就連他喝剩的湯也願意覺得好喝。迷戀上一個男人,想要做我所做的事的女人大有人在,只不過沒有做而已。當然,女人不都一樣,有的人看重的是物質,然而像我那樣由於喜歡過頭,而失去控制做出了那種事,也不見得就一定是色情狂啊。

陽具殺手阿部定遺書:我最愛的你死去了,你終於完全屬於我了,我馬上就去找你……

「阿部定」事件與《源氏物語》在日本社會的影響

11世紀初,宮廷女官紫式部的《源氏物語》有號稱日本《紅樓夢》的美譽,其詞藻的華麗與舒緩乖張的感情束遷初步展示了日本民族在文花上與唐文化的薦進,潛在的心理分析圍繞著整個故事的發展似乎又是合情合理。

「阿部定」事件則藉助歷史的機緣找到了人性的發洩渠道,這種源自貪婪的慾念或轉言純粹的性,又或轉言頹廢的佔有在時代的縮影下似乎又被粉飾的幾乎恰如其分了。「阿部定」事件發生的昭和十一年(1936年)二月,由少壯派軍官們謀劃的「二•二六事件」 刺殺了齋藤等三名重要人物,社會上一片騷動,不久,東亞戰爭轉成了太平洋戰爭,日本徹底操控在日本軍國主義的暗影和亢奮下,日益臨近的戰爭的惶恐與心情的黯淡黯淡締結對生活乃至人性的徬徨,阿部定作為純粹置身於戰爭之外的性愛桃園裡,一心撲在愛情上生活方式,引起了人們的共嗚,甚至出現了以《蘊藏於頹廢中的純情》為題的文章,把她譽為改造人性的大明神等。

這便是大島渚《感官世界》的立意,1936年的日本,畸變的孽殺在戰爭徬徨交錯的環境裡卻織造了近乎同步和諧的逃避戰爭夙牽的同情。頗有英國犬儒派的流韻。

「阿部定」事件到電影《感官世界》

1939年,日本人就試圖禁止男性生殖器崇拜這一古老的習俗。大和民族可以說是狹隘男權的固執理解,對於男根的崇拜是極為狂熱,恰恰體現了武士道精神在日本的歷史現狀。

民眾肩扛著碩大的木質陽具在街上游行狂歡,於是「阿部定」事件恰恰是日本文化的縮影,也是社會心理的映射。吉藏被縊死後,阿部定將他的男根割下隨身裝在身上在東京街頭遊走。

從整個《感官世界》的劇本來說不一定在細節表現方面忠於「阿部定」事件,但他恰恰是藉助這樣一個真實事件發揮他在意識方面的所要表達的資訊。

1936年至今已經半個多世紀過去了,從渡邊純一郎的《失樂園》到1998年大林宣彥翻新「阿部定」這個題材都可以看出日本文化界對於事件本身的熱衷,但也只有大島渚敢如此直白露骨地在鏡頭前真實追溯性的本源。

《感官世界》中男性潛藏性心理的挖掘

《源氏物語》中描述了光源氏的戀母情結和畸變的唯性意識論,他與眾多妃子情人之間糜亂的糾葛,和六十歲老嫗源內侍的媾和完全是出於獵奇心理作祟,渡邊純一郎在評價《源氏物語》中說:他所追求的對象不完美,與他心中理想的女性之間存在著相當大的距離,往往使他的心理狀態處於焦躁、懊惱與失望之中。他的確與很多女性有精神和肉體上的關係,但結果只是滿足了一時的好奇心。

《感官世界》中的吉藏是類似於光源氏的悲劇人物,他與身邊眾多的女人產生糾葛,包括打落髮髻滿頭銀髮六十八歲的藝妓,他起身嚴肅地對一旁嫉妒的阿部定說:她使我想起死去很久的母親,她死了很久了……

大島渚在處理吉藏這個人物情節的時候是極為苛刻地表現吉藏的隨意性,從阿部定的身上起來他會毫不猶豫地撲向另一個女人,再沒有任何審美意思的情況下完成新一輪的交和。但當在小鎮邊遲疑地望著穿插而過成列的日本軍隊,透著惶恐。

吉藏和阿部定的相遇和關係發展似乎是順理成章地進行著,一個有家室的料理店老闆與從良的藝妓,接著就是大段段的性活動。並且在不斷地向不可回歸的感官刺激里越陷越深,虐待與受虐待,鏡頭數次出現的刀具以及阿部定看似沒有意識的割陽具的玩笑也恰恰是預示後面的情節。

《感官世界》,女性悲歌

女人最恨誰呢?——鐵對磁石說:我最恨你,你吸引我,卻又沒有足夠的力量能使我附著你。

「男人」的幸福是「我要」,女人的幸福是「他要」。阿部定在不滿足吉藏在感情方面的敷衍,無法忍受吉藏目無旁人與其他女人的性,嫉妒的火焰與愛的強烈佔有慾……大島渚在處理關鍵人物阿部定的相關情節的時候將男女歡愉的場景營造的惟妙惟肖和真實,其後在沒有吉藏的空間裡卻備受患得患失寂寞的煎熬。

偷情事件漸漸產生難以割捨的愛戀,接著在性事完畢之後她將對吉藏的愛又在嫉妒和佔有的慾念,心理正是在這一發展過程中不斷尋覓讓愛能順理成章發洩的途徑,於是乎後面殘酷的孽殺做法也是自然的。

當女人在愛的時候,讓男人都畏懼她——如此,她就會作任何的犧牲,而視其餘一切如無物。

當女人在恨的時候,讓男人都畏懼她——因為男人的內心只是不當女人在恨的時候,而女人的內心則十分鄙賤。

尼采對女人在欲愛方面的愛恨如此的歸結,阿部定由愛到更愛,用她的方式詮釋愛的至高境界和排他性,旁人看來卻是由愛生恨的殘酷。昭和十一年,日本正處於二戰的重要轉折時期,日本軍國主義思想與對外擴張掠奪,同樣日本國民也遭受戰爭煎熬,國內的經濟蕭條與戰爭對社會民生的影響,中小從業者破產,大批的男子被派上戰場,女人成為戰爭影響下的犧牲品。

《望鄉》中的妓女,則是從另一個側面展現了戰爭全景下女性的生活,同樣阿部定也是在當時的政治大背景下的產物,但她與吉藏在戰爭籠罩下依舊極為純粹簡單的性,成為一個異數,性的歡愉類似宗教一般成為排泄鬱悶的精神牢籠,至少吉藏在很大程度上就是國民的徬徨,而阿部定的悲劇卻釋懷地得到法律的寬恕,民眾的爭論是必然的,但輿論對她的理解恰恰反映出當時日本國內民眾渴望排他性的愛,渴望人性的回歸,渴望戰爭鐵蹄和軍國主義背後未曾泯滅的人性。

《感官世界》劇本的敘述方式

整個電影的敘述是單執行緒的,其實類似紀實性質的電影是不需要過多敘述技法的累贅,從開始的一幕便將畫面直白地切換給阿部定,並沒有交代任何阿部定的背景情況,接著是阿部定與另一個店員偷窺吉藏老闆與妻子房事,吉藏的出現也是直白的。

導演藉助街頭老乞丐與阿部定的性交易,順利交代了阿部定在店員以前的職業——妓女。

也同樣藉助吉藏幾個簡單動作和店員之間的議論交代了他是一個獵艷能手。

我個人認為,這樣掐頭去尾的敘述,就是破開事件本身敘述的累贅,大島渚在大部定切除男根劃上絕跡的「定」的時候果斷結束電影,而大林宣彥《感官新時代》是在一個背影肖像鏡頭結束對平庸老嫗的敘述,從人性震撼程度上大島渚的處理比較合理,而強調時代侷限的大林宣彥去顯得不夠強烈。

《感官世界》的鏡頭語言

大島渚在很多方面頗有阿倫•雷乃的電影價值理念——電影就是純粹的藝術。演員可能不需要過於精湛的演技,鏡頭語言不需要太多的技術雕琢,於是他被稱為日本電影新浪潮的領軍人物。

《感官世界》在鏡頭剪切和拍攝取景角度不算精湛,但恰恰是非技術性的盡鏡頭在表現紀實性題材上又有強大的藝術張力。正如男女之間的性愛一般,急促低沉的呼吸和毛躁的進行似乎才屬於常人。

《感官世界》的時代侷限性

佩服大島渚的勇氣和果敢,但這位電影憤青很大程度上是媚俗的。1978年的日本在美國的操控和影響下,經濟復甦卻滋長了民族主義的抬頭。日本文化在盲目中向美國社會價值觀靠近。

藝術、語言、政治,甚至是宗教均承受著巨大的考驗,人性作為法國電影一個狂躁的主體得到美國文化界電影界的吹捧。一時間法國電影成為解除電影個方面禁忌的陣地在法國轟轟烈烈的上演。

大島渚在電影選角的時候就強調演員要以真實的性交來演繹,鏡頭語言和畫面構成很大程度上都是歐洲電影的審美與技法,同一時期,梅茨洛的電影也能看到如此直白和誇張的痕跡。

整個世界範圍內的電影文化思潮從現在看來,又有些狹隘和偏執。但這股思潮仍在很大程度上影響著現在導演對男女主題電影的情節劇情把握與鏡頭暴露程度。

日本電影在整個亞洲來說實屬異類,就是東方面孔下常常擺弄美國的價值觀。東方文化在很大程度上只是純粹的道具,亞洲導演與歐洲以及北美電影溝通的最好途徑恐怕就是性主題了,至少在這方面是人類共通的,不需要任何語言加以註釋的。

《感官世界》蘊藏著深深的世哀情緒,讓人在執拗的欲愛空間中頓悟,男女之間心理交錯矛盾演變發展的心理札記。(文/暢遊四醫院) 舉報

評論