2006-03-30 08:39:16

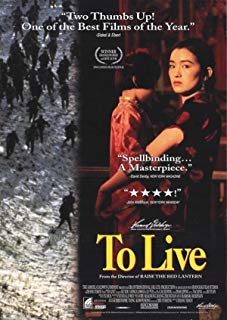

《活著》——《在細雨中呼喊》後的余華與《英雄》前的張藝謀

************這篇影評可能有雷************

電梯:http://movie.douban.com/review/1034597/?start=100

電影《活著》,1994年出品,製片人:邱復生;編劇:余華、蘆葦;劇本定稿:蘆葦(盜版碟字幕模糊,不知是否準確。);電影音樂:趙季平;導演:張藝謀。

進入電影的感覺後馬上就會感到同閱讀小說的鮮明差異,余華的敘述角度是客觀的,而電影的表現方式是主觀介入的,導演和編劇放棄了原作中的「雙重敘事」,對整個故事進行了重構,體現了鮮明的藝術特色。

小說中的福貴的一生是漂流的一生,有些情節還是「生硬」的,但是由於是雙重轉述的「回憶」結構,可以理解為小說結構上對作者情景設置的回應,但是電影中就不能這樣來解決,因為電影是以共時性的敘述角度來表現整個故事的,而且還要有情節上緊湊和集中。在這方面比較鮮明的例子是福貴被抓壯丁的緣起,小說中是軍隊到城裡的街道上直接去抓丁去拉大炮,而電影中是福貴去各個地方巡演皮影戲,在鄉下遇到了國民黨的流軍被抓去的,在情節上就要合理的多,為了情節的連貫,電影中設置了一條重要的線索——皮影。從賭場中的皮影班主龍二詐取錢財到電影結束時福貴為小孫子饅頭將小雞放到早已經空了的皮影箱子裡,皮影作為命運的縮影,活著的見證已經和整個電影密不可分了。

福貴是一個敗家子,然而由於命運的際遇成為了自食其力的「城市貧民」,這一轉折的標誌就是 ——皮影。被抓了壯丁的時候,福貴拼命保住了皮影箱子,因為「還指著這養家呢,這是借人家的,得還。」這時候福貴在亂軍中已經確定了自己的身份,在被 ***的軍隊抓住後,小戰士用刺刀輕輕穿透了皮影,在陽光下細細端詳,這一箱皮影告訴了***的軍隊,福貴是勞動人民,福貴由此給解放軍唱戲,拉車,也算是參加了革命。此時的福貴已經在命運的水流中如一片枯葉流轉了,看電影版的《活著》就是在看命運帶給了平凡的人生什麼,電影版更加突出的是,命運的悲劇不是無原因的,人為的命運的悲劇也許才是更大的悲劇,在一個個「偉大」的時代中,人是如何的努力也難以把握住自己的命運,人的徒勞,人的無奈,人的卑微的慾求——活著,是如何的被踐踏。或許,余華在小說著力淡化的「人類無法忍受太多的真實」,在電影中又被還原了。也許這才是電影無法在大陸公開放映的關鍵所在,而沉於哲理的小說,終於在1998年在大陸出版了。

皮影或許更能代表福貴和他的命運之間的友情,在1958年大煉鋼鐵的時代,連皮影上的鐵絲也要拆下來取煉鋼,「製造解放台灣最關鍵的兩顆子彈」,於是才有了福貴去工地上的唱戲,才有了妙趣橫生的小有慶的形象生動地刻畫。陪伴福貴幾十年的皮影終於還是在文化大革命中燒掉了,但是皮影的箱子還在,小孫子的小雞還是可以放在裡面的,就像福貴的人生,不斷經歷慘痛的種種的打擊,命運已經千瘡百孔,福貴依然平凡,依然活著,依然堅持了太過卑微的希望——活著。

當福貴將小雞放進箱子的時候他又說起了和有慶說過的那段平凡樸實,又滿含辛酸的希望的話:「小雞長大了就變成了鵝,鵝長大了就變成了羊,羊長大了就變成了牛。」於是小饅頭像有慶那樣問道:「牛長大了呢?」

那時福貴對有慶說:「牛長大了共產主義就實現了。」

這一次福貴卻回答說:「那時饅頭也長大了。」

福貴緩慢的期許悠悠穿越了歷史,在我的心頭縈繞不去,是呀,饅頭總會健健康康地長大吧。 但願。

活著不是福貴的專利,每一個人都在命運中苦苦掙扎,家珍、老全、春生、鎮長、鳳霞、二喜、有慶、王教授……他們的命運就是中國的命運,是最普通的中國老百姓的命運,有些人活過來了,有些人死去了,命運,往往不肯將幸福給予善良而又卑微的人們。

小小的有慶死於1958年,在家珍深深的自責和春生的愧疚中,觀眾不自覺地將眼光投向了那個時代,投向了巨大的歷史的反諷式的敘述中,沒有人會不感覺到辛酸,這些善良又懦弱輕信的人們在時代中的痛苦。有慶死掉了,他沒有睡過一次好覺,他是那麼機靈和可愛。

沉默的鳳霞死於1967年,死於難產,也死於時代。死於一家被護士學校的紅衛兵小將奪權的醫院。她是幸福的,又是不幸的,她應該和二喜有平凡樸實卻幸福的家的。為了她的順利生產,萬二喜從牛棚裡提出來了一個已經三天沒有吃飯的「反動學術權威」王斌教授,這之後有了許多的如果,如果福貴沒有給王教授買那麼多饅頭,王教授就不會撐著,如果家珍沒有主張給撐著的王教授喝開水,王教授就可以救下來鳳霞,如果福貴可以留意一下王教授……如果……還有無數個如果,可是鳳霞終於死了,死於產後大出血。當紅衛兵小將(她們還只是孩子)驚慌失措地尋找「反動學術權威」時,觀眾欣慰地看到了人性的火花。十年後王教授已經不再是 「反動學術權威」,可是只吃大米,連一點面也吃不了了,用東北話就是吃傷了。這是喜劇卻又是辛酸的喜劇,是黑色幽默。當半死不活的王教授對要摘下他脖子上的「反動學術權威」牌子的萬二喜說:「還是帶著好」的時候,又有誰不會感到辛酸呢?

一輩子「相信革命相信黨」的鎮長骨子裡是一個善良的老農民,他莫名其妙地成了鎮上的「走資本主義道路的當權派」,他是單純的,樂觀的,有韌性的。

文革中,春生的老婆「自殺」了,只有一張死亡通知。在前線參了軍的春生解放後成了幹部,自此和福貴走上了不同的道路,福貴是老百姓,他們又何曾改變了善良的本性。春生也成了走資派,成了邊緣人,春生不想活了,可是一直沒有原諒他撞死了有慶的家珍卻對他說「外面冷,進屋說吧。」對他說:「春生,你記住,你欠我們加一條命呢,你得好好活著!「這就是溫情吧,在一個大家都要和走資派劃清界限的年代。

老全為了尋找在部隊裡的弟弟,中了流彈,死掉了。

這是電影中的人生。

同小說比較一下,我們可以發現有些什麼不同,

小說中有慶之死是由於人性的卑劣——由於有慶的血型和大出血的縣長夫人一樣——小小的有慶被抽血至死。

鳳霞的死是由於不可制止的產後出血,自然也沒有什麼王教授。

老全的死是事出偶然。

春生由於文革中的折磨得自盡了。也沒有幾次三番上福貴家致歉的情節。

家珍死於疾病。

二喜死於事故。

饅頭(小說中叫苦根)是被豆子撐死的。

小說中只有福貴自己活了下來。

閱讀中似乎可以看到余華一貫的冷靜和節制的風格之下還有一種形而上的哲思的傾向,同命運聯繫緊密,小說中一以貫之的是一種生活態度和情緒的張揚,相比電影,人面對的處境似乎更加殘酷,但是卻有一種遠離政治與時代生活的傾向,雙重敘述的結構本身就給語言造成了一種距離感。

而電影卻完全不同,如果說小說充滿了溫情是人的自發行為(小說中的福貴的思考問題的角度和層次和電影中有相當的差距),而電影中則帶有互相扶持的意味,電影中的溫情更加自覺。小說的筆觸是相當冷靜和有距離感的,電影中卻多了一種向我們的處境發問的執著態度,雖然電影的視角是小人物的,而這些善良的小人物也沒有向命運發問的勇氣和意識。電影上有許多細節是很戲劇化的,這點由於小說的敘述方式是無法加以鮮活的表達的,小說中也有很多厚重有質感的段落由於平淡的情節和舒緩的表達是不適於用電影的形式來表達的(比如三年自然災害時期福貴家的生活)。電影是對小說的一次成功的再創造。比較上可以指出的還有電影含有黑色幽默的意味,許多情節是喜劇的,但是笑聲中是含著眼淚和辛酸的。黑色幽默就意味著反諷和沉重(這後一點可以將本片和馮小剛的賀歲片區別開來),而這正是中國小說或者電影中缺少的形式,很高興看到電影版的《活著》做到了。黑色幽默還意味著一種反抗的嘲笑的超越的態度,雖然作品是如此規矩,如此的老實,這在中國假如不跌入媚俗的大圈子的話是要稱作先鋒的。

電影和小說的比較中,電影的優勢和小說的優勢同樣明顯,演員的表演,語言的感覺,速度、語氣,佈景、音樂……本節基本上限於劇本和小說文本中的比較,但是有的部份不得不藉助於電影的特殊性。電影的對白中蘊含的精彩細節是如此驚人,以致於將電影有限的容量拉得無比巨大。

在電影中,每一個人物都給人印象深刻,在小說中沒有這種感覺,當然這是應為小說的敘事策略造成的,和小說的整體風格和表現意圖是統一的,但我更願意將這作為電影版的優點加以讚揚。

春生是鮮活的,他對於汽車的熱愛在體現了人物性格的同時也體現了編劇的邏輯力量,在後來有慶出事故的時候恰恰是「汽車惹的禍」(雖然從深層次上說是失去理性的盲目純真的狂熱惹的禍,是時代惹得禍,是民族性的積澱惹的禍)當春生狂怒著說:「不坐了」的時候,觀眾看到了人性的善良愧疚和真實。

有慶和鳳霞的姐弟情深在電影中也得到了很好的表現,當小小的有慶和幾個欺負姐姐的小孩在扭打在一起,當有慶將麵條倒在「壞小子」的頭上,當鳳霞去砸汽車的玻璃的時候……

在有慶、鳳霞,福貴、家珍一家的親情的細節的精細設計上,我承認我比起小說更喜歡這些生活化的場景,因為和小說的距離感相比,我更喜歡這裡的真切和熱度。

或許這是因為電影是表演的,表演本身就是對現實生活的提煉和超越,我於是不喜歡書中一位和一隻垂老的黃牛一起耕地的老農民幾乎不含任何情感的客觀敘述。我更喜歡具有形式上的象徵意味和超越意味,或許還有一點機智意味的藝術品。

我下面想說到的是反諷與電影中的兩種邏輯。《活著》這部電影中充滿了反諷,有一些是從小說中脫胎而來,比如鎮長(小說中的隊長)的三炮解放台灣論,但是書中比較含蓄,只是說:「這鋼鐵能造三顆炮彈,全部打到台灣去,一顆打在蔣介石床上,一顆打在蔣介石吃飯的桌上,一顆打在蔣介石的羊棚裡。」到此為止了。電影中鎮長卻昂揚地說:「這鋼鐵能造三顆炮彈,全部打到台灣去,一顆打在蔣介石床上,一顆打在蔣介石吃飯的桌上,一顆打在蔣介石的茅坑裡,叫他睡不著覺,吃不上飯,拉不了屎,台灣就解放了!」可以看出,電影版的語言中更有一種狂歡的氣氛,一種玩笑的氣質,一種昂揚的精神。我把這樣的「誇張」叫做「反諷」。按照現實的邏輯來看,就算當年的人們可以說出這樣的話語,他也明白這是虛妄和「自我樂呵」(自欺欺人),但電影偏偏就把這演成理所當然,這就是拍電影的不安份,在現實主義的原則下(假定使用了這種原則)還有超越的幻想。

小說中這樣的地方在幽默中又飽含著辛酸,實在是電影的光華的閃現。類似的地方還有皮影戲的鐵絲可以做成解放台灣的最後兩顆子彈,當福貴好不容易想辦法把皮影保住了之後,「小告密者」有慶大叫,「不解放台灣了?」鎮長樂呵呵地只是說:「台灣是要解放的,要解放的。」走掉了,大家都明白,用幾根鐵絲來解放台灣實在是太過離譜,可是這並不妨礙大家「照章辦事」,然後想出另一個並不高明的藉口將這虛偽的目的架空。我把這種辦事的邏輯叫做生活邏輯或者老百姓邏輯,在這種邏輯之上還有一種邏輯,叫做革命的邏輯,在各式各樣的反諷中,都貫穿著這兩種邏輯,這些地方才是電影和小說最不相同的地方,也是電影中最為精彩的地方,看到這裡時,只懂革命邏輯的大可慷慨激昂,而兩種邏輯都懂的人大可會心一笑。

再試舉幾例兩種邏輯和反諷的運用。我們就可以看到革命邏輯和老百姓邏輯哪一個更有效,為什麼我說這部片子的最大力量(或許也是無法公映的原因)在於這兩種邏輯的較量,在於黑色幽默的反諷。

在文化大革命開始的時候,鎮長到福貴家要福貴燒掉四舊(皮影),福貴為了保住這些「帝王將相、才子佳人」想出了主意——他竟然要用這些皮影成立一個「毛澤東思想皮影宣傳隊」。這是典型的革命邏輯和老百姓邏輯的衝突,結果呢?皮影被燒掉了,革命邏輯勝利。

在鳳霞和二喜結婚的時候,大家齊唱革命歌曲,手捧紅寶書在「東方紅」號上照全家福,福貴和家珍收到幾十本毛澤東選集……最有趣的是二喜在把鳳霞接走的時候,對著牆上的主席像說了一句話(極其鄭重其事):「毛主席他老人家,我把徐鳳霞同志接走了。」然後對著福貴和家珍(雙方笑意盈盈)說:「爸、媽、我把鳳霞接走了。」兩位老人連聲說:「好、好」

婚禮後春生帶來禮物祝賀,家珍還沒有原諒春生,囑咐福貴將春生的禮物退回去,福貴一臉愕然地舉起了一幅主席像……

這裡我們看到的是革命邏輯和老百姓邏輯的和諧統一。

最後,當春生被打成走資派,二喜將這個消息告訴福貴時,說到:「咱們跟他可要劃清界限呀。」福貴一愣,馬上說道:「有界限,有界限,一直都有界限。」就是在這天的晚上,想要自殺的春生徹底得到了家珍的原諒。他們告訴春生,要活著,「在怎麼著你也得忍著,熬著,受著,活著。」

這裡,革命邏輯遺憾的失敗了。

我們可以看到,這兩種邏輯是怎樣在一個人的生活中存在,而一個最普通的老百姓(他往往無法主宰自己的命運)總是在做出怎樣的選擇。

其他的幽默和反諷還有,但我想我不必再舉例了,假如我相信革命的邏輯,站在那一邊,也許會永遠「勝利」,相反,生活邏輯總是處在弱勢一方,常常失敗,但我想我知道,什麼才是真正的生活。

當然,對這些情節的處理和看法很有些人持不同的意見,在這裡我且引王小波先生的一句話,「天空應當是藍色的,但實際上是紅色的;正如我們的生活不應該是我寫的這樣,但實際上,它正是我寫的這個樣子。」

說這些地方是絕對的現實主義,我沒有這種經歷,假如你有,我亦只好同意。

全文:http://quills.blogbus.com/logs/2005/10/1542140.html

薔薇島嶼節選部份文字錄了一期廣播:http://site.douban.com/blooming/room/1201117/

舉報