電影訊息

電影評論更多影評

2006-04-01 02:56:16

以信仰的名義,讓我們互相殺戮

究竟有誰在天使的陣營傾聽,倘若我呼喚?

——《杜伊諾哀歌》

1972年8月26日,第20屆奧運會在原聯龐德國的慕尼黑召開。屆時,全世界人民都把目光聚焦在慕尼黑,人們談論並憧憬著一個和平愉悅的盛會。包括以色列在內的大部份國家都派出了自己當年為止最大最豪華的代表團。雖時值阿以戰爭,但人們希冀著在奧運會的賽場上我們能暫時忘卻那些戰爭的傷痛,用運動的和平精神來化解民族矛盾的愁雲。然而,這一年慕尼黑沒有那麼幸運,這一年猶太人沒能走運。這一年慕尼黑見證了奧運史上最悲慘的一幕,這一年猶太民族經歷了納粹屠殺後最哀傷的事件:9月5日凌晨,8名全副武裝的「黑色九月」巴勒斯坦恐怖份子闖入以色列代表團駐地,劫持了9名以色列運動員和2名教練,要求以色列政府釋放被關押在以監獄的256名巴勒斯坦政治犯。結果,談判未果,西德警方的營救行動也未取得成功,恐怖份子和以色列入質無一倖免。這就是震驚世界的「慕尼黑慘案」。

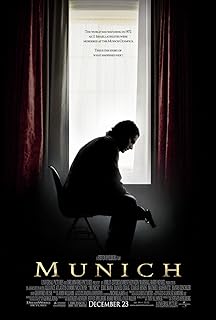

時至今日,我們已無法知曉當那些以色列運動員被射殺時,他們是否曾向著上帝呼喊,是否曾親見天使的羽翼……而當《慕尼黑》片頭空靈的女聲哀婉的響起時,我想起了《哀歌》。誠然,巴以衝突早已不是一個新鮮的話題,恐怖組織活動的故事也在大螢幕上屢見不鮮,僅只去年表現這兩大主題的佳作就有《天堂此時》和《辛瑞納》。然而史匹柏的猶太裔身份還是使《慕尼黑》招致了眾多非議。其實在早先的《辛德勒名單》中,斯氏就將攝影機的鏡頭對準了自己苦難的民族,他用灰白陰冷的色調和那僅有的一點亮紅,令億萬觀眾為之動容。2005年他再踏雷區,拍攝了這部以慕尼黑慘案為背景,講述猶太復仇故事的《慕尼黑》。相較於《辛德勒名單》中無辜的猶太形象,在《慕尼黑》中猶太民族已經不再是單純的值得同情的群體,他們同樣開始扮演令人不齒的復仇者。

史匹柏在接受參訪時說道:將「慕尼黑慘案」搬上螢幕不是為了向世人進行某種說教,而且他也不認為任何一本書、一部電影或一件藝術作品就能打破今日中東地區的僵局,在以色列和巴勒斯坦人相互仇殺的過程中,必須有人站出來為和平吶喊,因為中東地區最大的敵人並非巴勒斯坦人或以色列入,而是該地區這種相互不妥協、不信任的氣氛,影片雖然講述的是仇殺報復的故事,但實際上卻是在為和平而祈禱。

的確如此,我從來不懷疑作為一位人道主義導演史匹柏所作的努力,在《慕尼黑》中我們看到的不單是報復行動的殘忍和說教式的為和平祈福,而更多的是一種引導式的思考:為什麼是這樣?為什麼非要這樣?

「為什麼非要如此不可?」中東是個苦難的地區,雖然她孕育了這個世界上最完美的一神教:猶太教,基督教和伊斯蘭教。然而這些宗教為他們的母親帶了的卻不是幸福和和諧,而是流血和殺戮,不單是分娩時的陣痛,而是面對兄弟鬩牆的絕望。從中世紀的十字軍東征,到這個世紀的中東危機,宗教在民族問題中始終扮演著並不光彩的角色。人們在打著宗教旗幟從事恐活動時,宗教對於人的價值業已泯滅,它成了一個藉口,一個神給理由,這個理由可以讓我們盡情的殘殺而不再有心理負擔,這個理由讓我們一切非正義變得合乎情理。正是這個理由讓年輕的巴勒斯坦青年走上特拉維夫的廣場進行自殺性爆炸活動(《天堂此時》),也正是這個理由讓Avner在內的五人組成的暗殺小組按照摩薩德擬定的11人名單在歐洲大陸上展開復仇行動(《慕尼黑》)……

死亡在電影中變得直觀而哀傷,年輕的生命用鮮血鋪就通向聖殿山的道路,他們空有愛國熱情卻從未傾聽過先知的箴言:你們這所多瑪的官長啊,要聽耶和華的話!你們這蛾摩拉的百姓啊,要側耳聽我們神的訓誨!耶和華說:「你們所獻的許多祭物與我何益呢?公綿羊的燔祭和肥畜的脂油,我已經夠了。公牛的血,羊羔的血,公山羊的血,我都不喜悅。你們來朝見我,誰向你們討這些,使你們踐踏我的院宇呢?你們不要再獻虛浮的供物。香品是我所憎惡的;月朔和安息日,並宣召的大會,也是我所憎惡的;做罪孽,又守嚴肅會,我也不能容忍。你們的月朔和節期,我心裡恨惡,我都以為麻煩;我擔當,便不耐煩。你們舉手禱告,我必遮眼不看;就是你們多多的祈禱,我也不聽。你們的手都滿了殺人的血。你們要洗濯、自潔,從我眼前除掉你們的惡行;要止住作惡,學習行善,尋求公平,解救受欺壓的,給孤兒伸冤,為寡婦辨屈。」耶和華說:「你們來,我們彼此辯論。你們的罪雖像朱紅,必變成雪白;雖紅如丹顏,必白如羊毛。你們如甘心聽從,必吃地上的美物,若不聽從,反倒悖逆,必被刀劍吞沒。」這是耶和華親口說的。(《以:1;10-20》)他們以為用鮮血送上的祭品是祭神最好的聖物,卻忘卻了主並不希冀他的臣民的犧牲。里爾克說:「殺戮是我們游移的悲哀的一種形態……」人們執拗的相信時代需要獻祭,家園亦是如此,被恐怖組織選中的巴勒斯坦青年應該喜悅因為他們在為祖國獻身,同樣被摩薩德選中的Avner也應該感到慶幸因為祖國會因他們榮耀。然而這是他們的一廂情願,殺戮無法停止民族間的仇視,以暴制暴的方式只會帶來更加殘酷的仇殺。

「你們這些歐洲人不會明白,你們失敗後仍可以回到自己的祖國你們的家。而我們,我們沒有家。你永遠不會理解沒有家的感受。」當阿里對著Avner說出巴勒斯坦阿拉伯人的無家可歸時,在史匹柏的鏡頭中兩個民族間的敵視化為了諒解,其實誰都沒有錯,對家的渴望是流浪民族所有的寄託——以色列建國前的猶太人是這樣,以建國後的巴勒斯坦阿拉伯人也是如此。對著櫥櫃中「家」的幻象進行憧憬的Avner和拿著手槍為恐怖組織工作的阿里一樣,他們需要的是一片和平的熱土,一個安身的家。然而信仰的蠱惑,熱情的煽動卻使青年們前赴後繼的走向毀滅。

薩伊德在《天堂此時》中不斷追問:為什麼非要這樣,難道不能有另一條道路嗎?在殺戮和復仇的遊戲中,猶太人和阿拉伯人都可悲的既扮演著受害者又扮演著殘殺者,這一次,歷史無可奈何的走在絕望的輪迴中。

史匹柏用一組平行蒙太奇將慕尼黑慘案和Avner等人的復仇行動有機的結合在一起,他在連接鏡頭時,連接的不單是兩組不同的時空,更連起了猶太人殺戮者和被殺者的尷尬身份。

是的,歷史不能倒退,死者不能復生,而生者仍要繼續向前。也許對於殘殺我們無能為力,然而在電影血漬的悲哀中我們仍可以祈禱明天和平的曙光。雖然薩伊德最終走上了在特拉維夫自殺性爆炸的不歸路,但我們也仍在《慕尼黑》中聽到了Avner的NO,或許在斯氏最後鏡頭中的雙塔的影像中,對和平的哀鳴般的祈求才真的顯的難能可貴。

評論