電影訊息

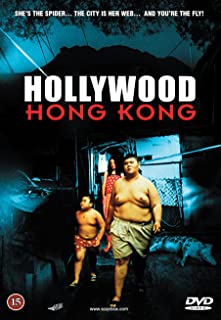

香港有個荷里活--Hollywood Hong-Kong

演員: 周迅 陳英明 胡惠文 Sze Ping Leu Tak Him Wong 導演: 陳果

香港有个荷里活/香港有个好莱坞/HollywoodHongKong

![]() 6.9 / 731人

Italy:102分鐘 (Venice Film Festival) | USA:108分鐘

6.9 / 731人

Italy:102分鐘 (Venice Film Festival) | USA:108分鐘

演員: 周迅 陳英明 胡惠文 Sze Ping Leu Tak Him Wong 導演: 陳果

電影評論更多影評

2006-04-02 05:20:50

宣洩與荒誕

18歲的阿強,臉上稚氣未脫,已經被人叫做強哥了。他的職業是在大廈旁的香港村莊裡為妓女們做「經理人」,卻對網上一個叫上海天使的妓女紅紅動了心,大概他覺得這個北姑臉上有著香港女子少有的清爽吧。第一次性交易,他心裡竟然生出些羞怯。可是那晚他的心情應該很愉快,夏夜的晚風微拂,燈光迷離,紅紅當他是自己的男朋友,一起看香港的夜景,想像高不可攀的大廈永遠超不出他們的五指山。我想,這會是個愛情故事,兩個浮世中無依靠的孩子相互取暖,為他們的夢想,分分合合。

肥伴阿細放學的時候遇見了漂亮的東東姐姐,他帶姐姐到朱仔記吃乳豬,盪鞦韆,姐姐請他吃漢堡和荔枝,他們做了朋友。雖然東東其實是個妓女,但這絲毫不影響老朱和阿細對她的喜愛,這個女性缺席的家庭太需要東東活力四射的笑了。認識了東東,老朱的生活發生了意想不到的變化,像個少年似的夢遺,肥胖的身子盪著鞦韆,歡暢大笑。我又以為這是個溫情甚至矯情的故事,灰色生涯裡的人們彼此安慰,快樂飛翔。

破舊的棚屋究竟負擔不起老朱沉重的身體,薄薄一層屋頂還是塌了,轟然墜地,我的猜測落了空。阿強為那一夜付出了一隻右手,老朱也遭勒索破財,甚至殺了人。紅紅還是東東?不重要了,那幾個在生活底層消磨光陰的香港人,在陳果的鏡頭裡,不過就像朱仔記的乳豬,早已掉入她的烤爐,通身紅遍,油脂耗乾。

陳果還是那個陳果,沒有理會觀眾溫情的訴求,一路仍是少年中秋亂刀披風,刀風所及,人情炎涼,一地狼藉。

以前看陳果的香港時,我會想到楊德昌的台北和馬丁·斯科西斯的紐約,比之他們,陳果更衝動些,畫面晃動,聲音悽厲,生活在後現代都市的他,在紀實風格中融入了波普文化的因素,而且因為年輕,神經新鮮而脆弱,大開大闔,砍殺和抒情都力道十足,不加遮掩,往往使人措手不及。忽然一年鏡頭裡的少年香港斷奶之後,內斂溫厚,像那隻其貌不揚的榴槤,聞起來臭哄哄,卻讓人總有回味。到這部新作,渲瀉和抒情都沒有了,味道怪怪的,似乎在哈哈鏡里來看新世紀的香港,比如通過那隻迷失遊走的豬,比如通過在即將拆遷的大磡村拍照懷舊的人,試圖儘量客觀,臉上卻表情怪異,心頭五味雜陳。他的香港為什麼總是和我們從其他人那裡看到的不一樣呢?老朱的小屋裡電鋸聲響起,鏡頭緩緩搖過大片雜亂無序的棚屋,傲慢聳立的好萊塢廣場,在太陽下像是失語的龐然巨獸,然後是那隻吃人肉的豬,和正在轉動的攪肉機。

比起感情的克制,《香港有個好萊塢》更大的變化在於它的黑色幽默,陳果開始懂得影像符號的象徵作用和荒誕的力量,尤其是荒誕感,在一向以載道言志為己任的中國主流電影中尤其難得,也許還是因為香港文化特有的後現代特徵吧。其實在他以前的作品裡我們已經見到了某些黑色的成份,比如《今年煙花特別多》開頭洞穿的人臉,西瓜炸彈,那場劫匪撞車的荒唐搶劫。只不過,那時候,它們更多只是作為電影語言的一部份,這一次,荒誕則成了陳果認知和再現現實的方式。

先看地點。故事發生的大磡村,可以稱做香港的農村,旁邊就是好萊塢廣場的摩天大樓,兩種物質文明的對比,顯現出慾望對人性的強大塑造能力,這個善惡交織的村莊,那一丁點毫無功利色彩的善意只存在於阿細的天真里,其餘的,只是荒蕪和慾念,蒼蠅嗡嗡,懶洋洋地在豬油一樣凝滯的空氣里拼命扇著翅膀。北姑落腳大磡村,棚民嚮往摩天樓,香港唸唸不忘大洋彼岸的好萊塢,慾望永無饜足。電影裡有一個絕非可有可無的角色,那頭叫娘娘的豬。這頭豬儼然是老朱家的第四口人,同一屋簷下,同樣喝酒吃肉,滿身畫著代表五千年古老文明的漢字元號在香港的街頭流浪示威竟然毫髮無傷,更搞笑的是,無照醫生還打算給它人工授精,為老朱生子。異化的豬是否象徵異化的香港,假如它真的生出baby,那就是香港的新人類?在慾望里迷失,大廈和棚屋原也沒有多大區別。

再看人物。改變了幾個人生命軌跡的大陸妓女,究竟是上海天使紅紅、東東姐姐還是騙子芳芳,這本來就沒有什麼意義,那些名字只是一個個慾望的符號,到了真正的好萊塢,她必定會有更多新的名字、新的慾望,這不過是當代人的慾念寫真罷了。阿細一家,胖子陳果特意找了另外三個更胖的胖子來演,他們已經胖到我們不可能當正常人來看待,老朱和阿明嚴重地性飢餓,生活的重心是吃,吃乳豬解決肚子問題,找女人、登陸色情網站解決下半身的問題。固然他們並無傷人之心,不過本能地尋找一點卑微的滿足而已,而最後被那個叫做命運的荒誕之手牽著去砍人、殺人,何嘗又不是出於本能呢?

阿強由於一夜情遭勒索,被砍了右手,大陸來的無照醫生竟然能斷手再植,不料自己的右手沒找到,平空多出一隻左手來,虎頭蛇尾的紋身真是讓人啼笑皆非。有手的痛苦比無手還要甚,所以他寧肯讓阿明再次砍下那隻荒誕的手。青春的錯位、心理的錯位在陳果以前的作品裡都曾讓人嘆惋,而今,身體的錯位落到實處,眼見得一天天生長,終於長成畸型。

兩個揮旗的橋段也讓人印象頗深。第一次更像是孩子間的遊戲,鬍子拉茬、五大三粗的老朱興緻高昂,找一面紅旗攀上屋頂狂舞,幸福脹紅了他的臉,直讓人不信這樣天真的舉動會來自一個成人,鑼鼓熱熱鬧鬧響著,似乎在調笑他不知不覺間已主動將一隻腳踏進陷阱。第二次,阿強和阿明去殺東東,阿細用紅顏料在白床單上寫上大大的「走」去屋頂揮舞,給東東姐姐報信。在咚咚鏘的京戲鑼鼓聲中,恍如一場喜劇上演,只見一面白旗在高低錯落的棚屋上游走,後景一排排突兀的大廈,阿細的純潔和無辜如此微弱和執拗。如果說電影裡有純粹意義上的受害者,那就是阿細,是一個孩子乾淨未染的心靈。

電影裡有趣、荒謬之處仍有很多,剛開始豬身上的印章化為字幕,尋豬和尋手的啟事,豬變為老朱的大陸女人與他同床共枕,小混混們討債卻砍錯了人。可是因為陳果眼裡的現實一向都太過沉重,他的荒誕也無法讓人輕鬆,越到後來,笑聲里越泛著冷意,他骨子裡原來的那股狠勁還是透了出來,甚至越發得狠了。出道數年,拍片5部,最初毒火攻心的感情蓄積借香港三部曲這付猛藥發完後,他冷靜了,但鋒芒依舊,仍異常難得地堅持走自己的路線。其實我個人並不很喜歡這部片子,它的黑色成份在影片裡仍然只是一個手段,陳果並沒有讓電影達到一個新的高度,可它放在其作品系列裡體現了一個導演的逐漸成熟。他不再依賴最初的憤激,而是開始面對平庸生活的荒誕本質,並嘗試用荒誕的方式呈現。而我對有荒誕感的藝術家總是有些好感的。有多少人會像中秋那樣用最激烈的方式與生活作別?他們幫更多的人發現生活的荒誕之處,用荒誕和幽默撫慰創傷,保存自尊,消解我們被灌輸的那些所謂崇高的意義,我不知這能不能讓生活重獲意義,但起碼可以讓我不再輕信和盲目樂觀,並有力量忍受。我想,這應該是我對他仍然有所期待的理由吧。 舉報

評論