電影訊息

電影評論更多影評

2006-04-04 16:26:57

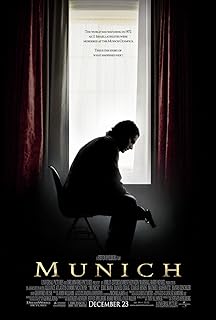

「以暴易暴」的勇氣和堅持

2005歲末的beijingnews事件,在嚴厲的網路封鎖、掃蕩之後,各路神仙開始以種種隱晦的表達方式,吐露自己的憤怒、不滿與無奈。除了那幅印在beijingnews的著名圖片,最後留存下來的文本中,王小峰的朋友老六(張立憲)的《這一年》,也讓人印象頗深。老六在他的這篇部落格文章中,回顧了自己與《梅厄夫人自傳》這本書數年間的幾度聚散離合,他尤其引用了1972年慕尼黑奧運會11名以色列運動員遭巴勒斯坦人劫殺的事件後,梅厄夫人的幾句名言。「猶太人永遠是孤獨的,沒有人會保護我們,只有猶太人自己保護自己」;「請任何地方的任何人不要有絲毫懷疑,我們的孩子和我們孩子的孩子永遠不會滿足於比自由更少的東西。」

老六的這些引用意在何處不言自明,幾句關於「自由」的言語,起到了讓每個有信念的人血脈噴張,生成聯合起來對抗暴政的衝動的效果。文章藉助慕尼黑慘案和梅厄夫人演講所表現出的煽動性與對抗勇氣,在當時的網路上似乎鳳毛麟角。

強硬的以色列女總理梅厄夫人和1972年9月的慕尼黑慘案,2005年末和2006年初在國際傳媒中被提及的次數突然增多。這不是因為老六的部落格文章《這一年》,而是大導演史匹柏的新片《慕尼黑》,直接觸及了當年的慕尼黑慘案。

儘管《慕尼黑》是一部匯聚了良心與勇氣的大作,斯氏的用心甚至直逼當年的《辛德勒名單》,但在3月初的奧斯卡頒獎中,這部電影卻一無所獲。《慕尼黑》「沖奧」失利,個中原因多多,其中之一,也許在於史匹柏在影片中揉進了自己對以巴紛爭解決途徑的看法,而斯氏的看法,未必得到所有人的贊同。

去年年底,《慕尼黑》在美國上映之初,史匹柏接受了TIME的專訪談這部影片。斯氏說,自己的這部電影,是一次為中東和平的祈禱,而中東和平在他看來,「最大的敵人不是巴勒斯坦人,也不是以色列入,而是雙方的互不妥協。」

秉承這種拍攝思想,史匹柏在影片中採取了一種近乎超然中立(當然,主角們依然是以色列一方;真正對巴勒斯坦人的近身描白不多)的立場。用他自己的話說:「我沒有在影片中將殺人者描寫成魔鬼,恐怖份子也是人,他們有他們的家庭和朋友」。在影片中,被梅厄夫人派出復仇的摩薩德特工,是富於人道精神的復仇者,他們在初次暗殺巴勒斯坦「黑色九月」領導人時表現出慌張,為了不傷及無辜小女孩做出扣人心弦的補救。到最後,復仇小組的成員一個個被巴勒斯坦方面「復仇」,倖存下來的組長Avner也從一個一身正氣的俊朗青年,變成了臉上披了一層戾氣,對自己的任務感到徬徨,只得中途退出。

《慕尼黑》的劇本改編自一位1956年匈牙利反蘇戰士George Jonas(他現居加拿大)的小說,而小說的名字就是「復仇——以色列反恐部隊的真實故事」。「復仇」,表現了幾十年來以巴關係「以暴易暴」、互不妥協的主線。梅厄夫人在影片中的台詞:「從現在起忘掉和平,我們要向他們展示自己的力量」,正是這一主線的最好註腳。不過,史匹柏作為大導演,還是用梅厄夫人在電影裡對自己的顧問們所說的另一句話,表現出了他對走出中東復仇循環的主張。梅厄夫人說,每一個文明都有必要對自己堅守的價值作出妥協。斯氏在這裡告訴電影觀眾,只有巴以雙方打破過往的模式,對自己的價值觀作以妥協,才能夠解決中東和平的僵局。

現在,問題出現了。史匹柏為了展現他的中東和平主張,在電影裡過份強調了巴以雙方「以暴易暴」的復仇循環,將雙方等而視之,卻輕描淡寫了「黑色九月」游擊隊員殘忍濫殺11名以色列運動員的罪惡。

NewYork Times的專欄作家David Brooks在評論影片《慕尼黑》時,也強調了斯氏的敗筆,正在於沒能描摹出那種驅動巴勒斯坦恐怖份子走向罪惡的恐怖主義根源。David Brooks寫到,「史匹柏不承認罪惡確實存在......,他把現實搞錯了」;「在史匹柏的中東,達致和平的唯一方式就是棄絕暴力。事實上,要想在中東地區實現真正的和平,唯一的途徑是在軍事上取得對那些狂熱分子的勝利,再伴之以雙方合理的妥協。」

David Brooks所言的中東和平解決辦法,在思維層次上較史匹柏高級,若實施為政策,在手段上更是遠較斯氏高明。我讀過亨廷頓的《文明的衝突與世界秩序的重建》。在這本1993年提出觀點,1996年成書的「名著」中,亨廷頓敏銳的預言到未來世界的衝突,一定在各大文明間發生,尤其可能是在西方文明(美國、歐洲)和伊斯蘭文明、中華文明(切記,亨氏當年可是也預言了我們也會跟西方文明開戰的!)間展開。2001年「911」事件的發生,造就亨廷頓成為預言大師,但是我翻遍他的這本著述,卻沒能發現太多這種論述——應該如何解決這場衝突。

這正是學者與政治家們的差別,學者負責發現、論述問題,但他們很少提出有效的政策主張。在《文明的衝突與世界秩序的重建》中,我只在書末看到,「文明的衝突是對世界和平的最大威脅,而建立在多文明基礎上的國際秩序是防止世界大戰的最可靠保障。」(聽起來像中國外交部的辭令!)而史匹柏在《慕尼黑》中,也只是空范的談擺脫「互不妥協」,卻沒有告訴人們應該怎樣做。

事實上,關於如何建立後冷戰和後「911」時代的國際秩序、如何實現中東和平的問題,美國和以色列是真正意義上的實踐者,雖然他們的做法廣為世人詬病。美國在最近十幾年間數次甩開聯合國單幹,獨力構建新國際秩序的科索沃戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭;以色列冒天下之大不韙一次一次以國家恐怖手段對付恐怖主義......

「以暴易暴」,是人們評價美國以色列上述做法最常用的辭藻。此刻,我無意對美以的做法加以「是非」評價,但我不能不承認,自己對這種在「以暴易暴」基礎之上的做法表示敬佩。至少,它向人們展現出勇氣和堅持——沒有空談雙方的「諒解與相互妥協」,而是在對抗、「以暴易暴」的基礎上尋求和解。富有勇氣的去「做」,「大棒」是基礎,不向罪惡盲目低頭,「和平」才不成為奢談。

1972年,以色列總理梅厄夫人就是這麼做的。她說了「從現在起忘掉和平」,她也說過「有必要對自己堅守的價值作出妥協」。不懼怕「以暴易暴」、「復仇循環」,勇敢去做......

而老六的《這一年》呢?我想,他至少展現出了「勇氣」,這對我們,很多時候也成為「奢談」了。

http://spaces.msn.com/fusihang/

評論