2006-05-29 08:19:21

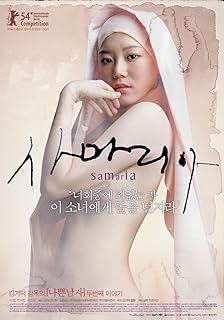

金基德脫胎換骨

************這篇影評可能有雷************

《約翰福音》第4章有一個關於忍受苦難的寓言,講的是耶穌時代,當時猶太教宗教領袖指責撒瑪利亞人為異端,對撒瑪利亞人避之不及,但耶穌並沒有捨棄這個女人,相反,他對她和她的同胞們伸出了同情和拯救之手。[撒瑪利亞女孩]講的是一個類似的故事,不同的是,這裡的耶穌是一個有罪的父親,這裡的撒瑪利亞女人,就是他的女兒。

對金基德來說,[撒瑪利亞女孩]很可能是一個及時的、良性的突破。故事雖然還是很金基德,也就是說充滿了極端的性和暴力,但結尾收的很漂亮,意味深長。兩個未成年少女為攢夠去歐洲旅行的飛機票錢相約去賣淫,其中一個負責和嫖客聯繫並望風,另一個則負責和嫖客交易肉體。一次,在警察抓嫖過程中賣身的女孩跳樓自殺了,目睹慘狀的另一個女孩受到很大刺激,竟荒唐地決定和那些與朋友交易過的男人睡覺,並把錢換給他們,以期獲得救贖。沒想到卻被她的父親無意間發現,這個男人無法接受這個慘痛的現實,於是從跟蹤女兒、毆打嫖客,到最後完全失控,在公共廁所里殺死了一個和女兒睡覺的男人,從而走上了一條不歸之路。殺人後,父親帶女兒進山給亡妻掃墓,還在山上農家過了一夜。第二天下山後,他打電話向警方自首,警察趕到時他女兒正在學開車,看到父親被帶走,她拼命開車追上去,卻跌跌撞撞地擱淺在山道上。

我很反對有些評論對金基德電影使用「傷感」這個詞,「傷感」對金基德的電影與其說是奢侈,不如說是淺薄,金基德的電影是痛,是砸碎骨頭連著筋的那種痛。

金基德電影裡有很多極端殘酷的東西,在這個片子裡,比如那個音樂人奪得女孩肉體的卑鄙方式,比如女孩父親闖進嫖客三代同堂的家裡對對方的羞辱,比如女孩最後被父親殺死的夢(這其實是金基德為我們提供的另一個結局,一個符合他以往暴力美學追求的結局),都是極端反常態的人類行為,是對真善美進行無情的撕裂的野蠻動作——這部電影的色情場面其實非常有限,但卻定級為「18歲以上觀看」不是沒有道理的。

影片在結構上也獨具匠心,頭20分鐘裡,它似乎是一個講述兩個少女曖昧關係的青春片(像岩井俊二);然後是一個女孩死了,另一個為了贖罪而出賣肉體(像古老的日本倫理劇);然後當第二個故事進行到一半,女孩的父親才意外出現,這個故事到這兒其實才算真正開始,接下來講的就是一段撕心裂肺的親情。

我們應該集中探討一下影片的收尾。這個父親知道女兒賣淫後非常痛苦,於是一次次跟蹤女兒並及時在暗中破壞她和嫖客的交易,他不敢被女兒發現,更不敢去面對女兒。金基德這樣處理是很厲害的,因為父親在一次次阻止和報復的過程中,會距離殘忍的現場越來越近,他的心理也必然會越來越瀕臨失控,這時偏巧出現了一次他的車在跟蹤過程中被意外阻擋的情況,於是他突然暴怒而毆打那個司機的情節就變得合理了。這個意外還造成另一個不可挽回的敗局,那就是他終於有一次沒能及時阻止女兒和別人發生關係,這也就導致了他後來的殺人——男人施暴的力度,從來都是和他所能承受的痛苦成正比的。

從間接殺人發展到主動殺人,父親的未來已成定局,但整個故事的導向卻仍可回天,這取決於金基德現階段的美學追求。按金基德以往的風格,這個故事的結局就是父女倆人都死掉,比如父親開車衝下懸崖,比如父親在山坡上碾死女兒然後自殺,還比如金基德給我們的那個答案,也就是女孩那個夢暗示的那樣——父親掐死了女兒,把她埋葬在河邊。但這一次金基德沒有這麼做,真是萬幸啊,如果真是安排兩人都死掉,這故事就太平庸了。

最後的結局是這樣的:在山間,父親鼓勵女兒學開車,女兒很興奮,開的還不錯,這時警察趕到,帶走了父親,女兒看到就開車追,這個踉踉蹌蹌的追趕動作實在是絕望啊,令人心碎。我們可以認為,這輛汽車就是暗示著女兒還無法駕馭的一種未來的生活,而漸漸遠去的父親,就是一種無法挽回的過往。這個結局是非常深刻的,遠遠比兩個人因為絕望而死要堅硬的多,這就是我所說的,「[撒瑪利亞女孩]很可能是金基德一個及時的、良性的突破」的原因所在。

有評論認為[春夏秋冬又一春]是金基德電影思想的一個轉折點,看來並非全無道理,這部電影也許沒能讓他徹底脫胎換骨,但顯然卻完成了他個人的一次藝術蛻變,[撒瑪利亞女孩]想必就是這種蛻變的結果。

舉報