電影訊息

電影評論更多影評

2006-05-29 22:25:02

背上馱著女性的男性

不一定驢驢犬舌人形美之臆想:http://buyidinglvlv.blogcn.com

背上馱著女性的男性

文/不一定驢驢 2006年4月初

1、

六年前,那還是我盲目地、忘乎所以、不加選擇地惑溺日本電影的蹉跎歲月,那是我仍不知自己宿命的偶像三池崇史為何許人也之時,《切膚之愛》的盜版VCD搖曳著她那痛切樂趣的片名與我邂逅了。天生嫌惡感麻痹的我,未能像輿論誇口宣揚的那樣產生作嘔、眩暈、戰慄的異樣感覺,約莫有那麼一點膚淺感官刺激的痕跡,也在光陰的沖刷揩拭下變得朦朧不清。

後來的某一天,《拜訪者Q》的暴力演說感染了我,怯懦的我也潛移默化地蛻掉了偽善的外衣,在所謂宣洩的名義下投身三池崇史的病態懷抱。然而,自詡為三池崇史國內代言人的自己,卻終究把《切膚之愛》封存在記憶中某個模稜兩可的地方--躑躅於忘卻與記憶之間。不能說記得,也不清楚是否有什麼美麗的故事在遺忘著,時而彷彿伸手可及,時而又會感到深不可測……

光陰荏苒,今天,《切膚之愛》的一幅「家畜人」的哀美劇照鮮活地撩撥著我的神經,我知道重新考證它的時刻來到了。我帶著自己自恃身經百戰的病態的鑑賞力,以明確地捕獲美的自覺意識重溫舊夢。試圖把那些感受性的內心鬱結訴諸於實體、訴諸於文字。

我的《切膚之愛》的封存記憶,就這樣復甦了。遺忘有時或許是一件好事,它會讓你固執地把別人的東西當做你自己的。《切膚之愛》的夢之細節,糾結著我的夢,恍若一篇樂章似的流瀉了出來。我願意再次把它遺忘,但是在這之前,我希望把我的感情帶給你們。

《切膚之愛》改編自異色作家村上龍的同名小說(直譯為《試鏡》),原作我暫時無從考證。因為性虐待的題材,國內譯者大概會把其規劃到村上龍作品的第七類--關於暴力、多重性格、毒品、買賣淫、性虐待、少年犯罪以及快樂殺人等題材的通俗小說範疇吧。

出於對三池崇史的直覺、影像的快感和對村上龍半熟不透的認識,我恣肆而固執地認為:《切膚之愛》很像是一場高明地篡改--一次隱藏在美的名義下的脫胎換骨。權且原諒我對三池崇史的過份高估,藉以完成我美麗的倒錯猜想。

《切膚之愛》可能會使人陷入一種誤區,以為又是三池摑了社會--男權一記響脆的嘴巴。用身體揶揄政治和社會,的確是三池的老把戲。但是,在這裡只系一念之差。這不是什麼諷刺劇,而更像一個幽美的愛情故事。藉助sadomasochism的軀殼,它反映了愛的致極,反映了男人膜拜女人之美的致極心思。

因為,這終歸是南柯一夢,一個主觀願望強烈的夢幻泡影。

2、

我有點善於做白日夢,具有做夢的非凡體質,俗話說囚人夢赦、渴人夢漿,生活中無法達成的物資與官能理想,我就通過我的睡夢來兌現。更確切地說,我能主宰自己的夢,我的腦髓具有這樣的功能,夢鄉中時而是帶有自覺意識的。倘使讓我徘徊在睡眠與清醒之間的世界,就能憑藉自己的意趣,隨心所欲地創造自己喜歡的幻覺。我在自己編織的虛幻地盤泅游,憑藉不合邏輯卻能自圓其說的幻夢邏輯,體驗視覺、嗅覺和觸覺的氤氳愉悅,只要意識沒有完全地清醒過來,這樣的場景都是充分真實的。有時候不小心猝然覺醒,但夢太美了,我會繼續合上眼皮,把自己重新導回剛才的夢鄉,好戲很快又會接著上演了。

松尾鈴木的短片《夜之舌先》(收錄在《果醬情人集》),就是對這種主觀支配性的甜潤夢幻做了感人地詮釋,給我送來了共鳴。

《切膚之愛》裡的中年大叔青山重治愛妻深切,眼睜睜地瞅著結髮妻子撒手西去,一手拉扯兒子長大,事業有為,惟獨每晚獨眠臥榻,孤苦伶仃好生淒涼。懂事的兒子看到父親日漸消瘦百無聊賴,瞭然於心,攛掇父親續絃,重治的七年之癢按捺不住了。

重治作為電影製片人,以召募女主角的名義遴選妻子,實際上是想找到亡妻的影子,山崎麻美的出現,圓了重治的夢。年輕的麻美溫婉綽約、端莊大方、柔情幽雅、百依百順,還具有芭蕾的藝術涵養,可以說完全繼承了亡妻的美德。一切都像夢一樣,突如其來,幸福的現實撞擊得重治膛目結舌。海濱的溫泉旅館,麻美毫無保留地把美麗的貞操獻給重治,措手不及的重治怔住了。

與美人同衾相擁,忐忑的重治愛撫著她潔白的肌膚,那姌裊的曲線,甜蜜的溫存,把重治導入了縹緲的空想世界。他任憑幻覺的浮沉,對這個謎一樣的女子做著絢爛的浮想。

這樣的情景,這樣的白茫茫的意境,我不是第一次沉醉,它把我誘回川端康成《睡美人》的迷離恍惚中。

病院裡負責打針的大夫護士,永遠都由清一色的女性組成。女護士--白衣天使的女性美,既那種纖柔淡雅的女性美,往往會淡化病號扎針的皮肉之苦,無疑是最好的麻藥。這是虐戀疼痛淫(algolagnia)反映於大眾生活中的實例。我想說的是:美減弱了疼痛,疼痛也反作用於美。

重治頭腦中浮現麻美肆虐凌遲自己的幻想,是投身於這種美之玄幽的致極。誠如永井荷風所言:從肉體的恐怖中產生了神秘幽玄;從肉體的殘忍中反動地體味到痛切的快感。

麻美就是典型的白衣天使式的女子、賢妻良母式的女子,這種類型的女人,對男人乃至孩童都具有無窮的吸引力。那旖旎的、暖融融的輪廓,不慌不忙的樣子,輕柔的音色,有著引導孩子走進空想世界的獨特節奏。她們更多讓人想到的是母性的魅力,而非性感。西川美和在《果醬情人集》中的短片《女神的腳踝》所描摹小男孩眼中的女性身影,以及谷崎潤一郎在《夢中的浮橋》中的戀母回憶等,無疑都在體現這類女性的溫柔與氤氳。也就是說,男人對此種女人懷有的情慾遐想,並不是以生理交媾為目的的,那是對哺乳期母性的思慕與憧憬,一種潛抑發育的滯留心智,表現為吸吮衝動的潛意識,也就是性錯亂(Perversion)。概而言之,對這種女人男人不是要去征服她,而是想被她征服。

三池崇史是個善於描摹夢魘的導演,他對於重治的夢境,採用的是夢中夢的綿延重疊結構,後來的短片《三更2之盒葬》,可以看作本片邏輯的衍變(參見筆者舊文《連體女人,無法做愛和愛》),重治在夢鄉的現實中做了惡夢(伏特加里被攙入迷藥),並且驚醒,繼而又在真正的現實中驚醒。

重治被割斷腳踝的時候沒有驚醒--疼痛並不能使他夢醒,因為這來自他的本意,只有自己的兒子陷入危機時--即他為父者的責任,才打斷了夢中疼痛快感,倏然狼狽地驚醒,虛驚一場後,很快又合上眼皮,強迫自己繼續剛才的甜膩「美夢」了。

3、

我的一位貌美朋友曾直言不諱地告訴我:她喜歡欺負男人,曾喜歡看她的戀人痛苦……我們促膝談心,她把心思和盤托出,她說之所以養成鄙夷藐視男性的習慣,這種觀念來自不堪回首的往事--被男性鄙夷傷害的往事。她還有一位暴戾的父親,家庭暴力的陰影在心頭難以拂除。有點類似於一種報復心態吧。

倘使把《切膚之愛》的夢暫定為現實的話,我完全可以藉助我朋友的經驗來詮釋了。就是說,女人的惡,是男人賜予的,爾後反作用於男人。幼年慘遭叔叔非人性凌虐摧殘(以火鉗烙其大腿根)的麻美,長大後養成了施虐的病態習性,成為了純粹的施虐女王,成了受虐症(Masochism)男人夢寐以求的女王。

谷崎潤一郎的惡魔主義宣言《刺青》,系對這種形態衍變觀念性地詩意捕捉:刺青師傅找到夢寐以求的年輕姑娘,在她的背上刺刻妖冶的蜘蛛文身,把自己的靈魂--即「惡」的靈魂--鑲嵌其中;被鮮血濡濕、被痛觸洗禮的姑娘,從此一躍變身暴戾的、把男人當成她肥料的、吸乾男人血的嗜血女王。美麗的肉體中寄宿著一種惡意的魔性,可以說《切膚之愛》正是鑲嵌在《刺青》這樣的藝術模子中展開的。

這樣女人的惡、壞心腸與殘酷無情,與其說是女性本身具有的惡,莫如說是男人所賦予的、所要求的惡。這些惡難道不是「男性肉慾的投影」嗎?借用三島由紀夫的話可以說:男人通過崇拜女人的肉體與惡之暴力,從而完成對自己的肉慾與惡之崇拜。從而使自己肉慾的自懲要求得到滿足。

4、

以體嗅腥膻著稱的村上龍,作家以外的另一個身份是電影導演,他關於SM題材的作品除《試鏡》(《切膚之愛》),還有主要描寫提供變態性服務的應召女郎的短篇小說集《黃玉》(國內尚無譯本),其中第一個短篇《黃玉》(英譯為《墮落東京》)被他自己搬上了螢幕,還曾在國外獲了獎項。

故事的主人公年輕女孩阿儀在SM俱樂部就職,觀眾通過她的職業生活,大可飽覽日本一九九O年代SM風俗營業的面貌。

平常,阿儀是個樸素的姑娘,齊耳的短髮,清秀含羞的面容,端莊的舉止,以及泉水洗濯過似的善意眸子,給人大家閨秀、鄰家女孩般的淡雅親和力,絕非官能性的SM衝擊力。然而,SM服務中的阿儀就猶如換了個人似的。艷紅的一抹甜潤朱唇,緞子般光澤和光滑的肌膚,琰琰生輝的紅色腳趾甲,貼身皮革衫勾勒出的逶迤曲線,以及油光錚亮的髮型,不得不讓人感嘆SM審美的神秘改造力量。村上龍有意造就阿儀前後判若兩人,彷彿旨在暗示SM神奇的本質--具有把人誘入另一個世界、釋放自我的本事。有點催眠的意思。

阿儀是個秉性率真,很痴情的女子,譬如她對舊情人的執著,性格不僅顯得單純、馴服,鮮見笑容的面孔簡直有些木訥遲鈍,缺乏女王樣的驕橫跋扈趾高氣揚,她那張惶失措的眼神,表情遲鈍的臉,SM中的被動勁兒,彷彿天生作M的材料。但是,村上龍傾向於讓她充當S的角色。黑幫伉儷在調教阿儀以後,反遭人更慘不忍睹地虐待,戀屍癖欲施虐阿儀,未遂,而阿儀在另兩場三人遊戲中不投入的S扮演,卻是順順噹噹的。

男人強迫性地虐待女人,更多會讓人聯想到動物的雄性本能,強勢支配弱勢,本身就是事實,或者為宣洩,或者美其名曰「解放性慾」(團鬼六的《花與蛇》是最好的例子),與人文、美感、道德都是無緣的。而男人甘願被女人虐待,則完全是另外一種情況。

村上龍一向對受虐的(Masochist)情結情有獨鐘。他覺得自甘受虐性的變態儼然一種飛躍。他繪聲繪色地描繪:有個受虐狂想成為植物人,真酷。聽說還有色情受虐狂喜歡赤身裸體被綁在賓館的門廊里,酷極了。好像還有個剖腹瘋子,夫人是醫生,就叫夫人把他的肚子剖開了再縫上。我真服了。據說還有糞便狂,為了吃屎,讓自己的女人一個星期里只能吃水果(《女演員說:我想墮落啊!》,收錄於村上龍隨筆,《所有的男人都是消耗品》)。

村上龍躋身於此奇聞軼事,表示首肯,不是從美學和心理學角度出發,而是把它作為反抗社會體制的武器。《黃玉》中他藉由SM女主人之口,思忖現代日本社會的病態癥結。女王說:我不是真的有錢,是日本有錢,但那是沒有自豪的富有,它製造了憂患,使人們變成了色情受虐狂。

5、

「男人改變自己的軀體,變成女人的鞋墊人、便器人、椅人或床人,高高興興服侍女人真是可怕。」四十多年前,三島由紀夫對SM奇幻文學《家畜人鴉俘》做了如此不悅地感喟。四十多年後的今天,SM的生活化、生活的SM化,恐怕會令三島君更加心悸和悲哀的吧。

廣木隆一改編自漫畫的電影《理髮店主的悲哀》,對SM的生活化實踐做出了微妙地精細刻畫。生活與受虐達成了一致;並且是構築於愛情的基礎之上。

李銀河在其《虐戀亞文化》曾提到的個案:在有受虐傾向的男人中,有相當一批人付錢給職業「女主人」,以便做她的「家內奴隸」 (domestice slave)。他們付錢做掃地,打掃房間,洗衣服,整理家務事,同時要在女性的喝斥和責罵之下做這些事(李銀河:《虐戀亞文化》P98,中國友誼出版公司2002年版。)。

「家內奴隸」自然也存身於社會生活中,其職業特徵就類似那些服侍女人的男人們的工作,有如男保姆、按摩師、美髮師、以及一部份服務生……影片的主人公理髮店主,他從事理髮師職業明顯來自本意--侍奉女人的本意。

《理髮店主的悲哀》的藝術策略,在於它竭力把受虐意識與現實靠攏,讓生活隸屬受虐,於現實中激起了SM的迷人漣漪,從人生的根本上追尋純粹的受虐,而非SM俱樂部的感官遊戲。

理髮店主不斷受到SM應召女郎的誘惑,他果斷地拒絕了,正因那是矯揉作態的遊戲(故事中另一個受虐狂與理髮店主的受虐行徑真是大異其趣);因為那不是愛。

麗子作為理髮店主愛慕的對象出現,使他的受虐慾望集中於她一身。他的受虐意識與愛是糾結在一起的。他愈是愛她,愈是渴望她殘酷地踐踏他、愚弄他。他不是請求她說「女王,虐待我吧」,那一切都是順理成章發生的事。

理髮店主前去鞋櫃選購女鞋,間接觸及到麗子的腳;微醺的麗子蹲在草叢中小解,他側耳聆聽,掏出手帕揩拭她的被弄濕的鞋面;與麗子密謀謀殺情人時,得到了麗子捆綁、坐臉的懲罰;最後還真正被麗子出賣,當街羞辱、踐踏。倘使理髮店主不是受虐狂,這樣的故事線索無疑也是合乎邏輯無懈可擊的,這難道不能看作受虐狂對生活的一種恣肆幻想嗎?

廣木隆一採用了黑色諧謔手法處理這個故事,毋寧說,SM與死亡同樣都是這裡的黑色元素。他也藉由純潔清澈的詩意鏡語,把理髮店主導回童年時光(廣木隆一在此配用暖融融的鋼琴曲,無法不讓我做出青春之清澈透亮的聯想)。一個淘氣的男孩,在英語女教室不健康的肆虐教導中沾染了受虐的惡習。但是,這也許並非事情的根源,誠如弗洛伊德的精神分析,一個具有先天受虐體質的人,即使童年沒有受到外界環境的扭曲,他的錯亂終究也會固置的。

6、

三島由紀夫論述谷崎潤一郎的藝術時曾回憶到:「我記得,少年時代,我那美麗的伯母一面逗弄似的問我:『你讀谷崎的變態小說嗎?』一面她美麗的臉上卻泛出愉快的表情。谷崎氏文學中也許有某些變態的東西,但那是一種悄悄使社會人滿足、悄悄使女人喜悅的變態。」

他更進一步指出受虐性的意識在藝術中起到的效用。他說,虐待性的情慾適合於批評,而受虐性的情慾則適合把藝術品打磨得更加滑溜。理想的作家應該是兩者的混淆,如果非要偏向一面不可的話,那還是偏向後者的好。

谷崎潤一郎的《痴人之愛》和《春琴抄》,描寫了兩個刻骨銘心的愛情故事。紛紛通過男主人公對女主人公與惡一致的、妖魔化的美之崇拜,殫精竭慮,自慚行穢,乃至「去勢」,以放大愛情的刻骨銘心。男方自覺的受虐意識,加深了他對美的知覺,使對象的美攀升至一個無以倫比的高度。《痴人之愛》中讓治成了娜奧密的「馬」;《春琴抄》中佐助為春琴毅然刺瞎自己的眼珠,這是讓人渾身戰慄、讓女人心悅、具有無限藝術感染力的愛。

《痴人之愛》共被搬上螢幕四次,被人熟知的為1967年增村保造的版本。大映新浪潮導演增村保造,以肉慾解放為名,把這個「有傷風化」的虐戀行徑付諸於大螢幕。增村以他從西方學到的影像技巧,乾淨俐落地把原作濃縮,沒有像原作那樣依仗心理描寫,而是單刀直入地給故事布設更集中的戲劇衝突。

影片結束於一次心領神會的「騎馬遊戲」中:像狗一樣匍匐前行的讓治沉浸在他倆特有的媾和方式中,他顯得有些吃力,咬著毛巾轡頭發出呻吟;騎在讓治背上的娜奧密潸然淚下,此刻她完全讀得懂她愛人的心。

《春琴抄》是谷崎潤一郎的重要作品。封建社會的主僕關係、師徒關係,為谷崎的受虐幻想提供了最理想的土壤。

《春琴抄》曾被五次搬上螢幕,島津保次郎、伊藤大輔、衣笠貞之助和新藤兼人四位大師都是身體力行者。1976年西河克己的最後一次翻拍,無疑最名不見經傳,不過由於山口百惠與三浦友和的關係,此版最廣為人知。這個版本過於強調佐助與春琴的愛,而淡化了不健康的「永恆美女」的美之膜拜,只能說介於商業與藝術之間,谷崎潤一郎的唯美藝風,約莫還剩兩三層吧。

即便如此,影片的美仍足以使觀者欷歔不已,那是佐助自毀光明的一幕:

佐助支走家中女傭,一個人溜進臥室,對著梳妝鏡屏息靜氣,右手持針徐徐挪近右眼,仔細瞄準眼仁兒,手起針入,還來不及眨眼,就噗地一聲戳穿角膜了,不見流血,也不見流淚。據說此舉既不痛也不癢,可待他欲刺左眼之際,左眼卻隨同右眼本能地合攏上了不聽使喚。佐助只好一手竭力拔開眼瞼,猶如在強迫別人似的,另隻手重複剛才的動作……

家中的春琴也有了不祥預感,她微微揚起頭,像喚狗似的輕喚佐助,「佐助!佐助!」

佐助顫巍巍地掠過庭園,摸索到春琴膝下,俯身說道:「師傅,我現在和您一樣失明了,一輩子看不見您的臉了。」春琴平靜地問:「佐助,這是真的嗎?」之後沉默良久,佐助感到非常幸福。

7、

鹽田明彥改編自漫畫的成名作《月光的吟》,儼然《痴人之愛》的現代青春版,恐怕是日本二十世紀最變態最過份的青春電影了。然而,當我仍在落伍地、小心翼翼地倚借「人與狗」的精神分析法思忖躑躅時,國內觀眾的一致頷首讚許反應大出我所料。連著名的顧小白都難掩心頭喜愛之情,他陶醉而睿智地說:「……煙花和內衣其實並無分別,多麼純真,多麼可愛。」

所謂性錯亂、性變態,其實就是一種人性的明目張胆,倘使變態藉口很充分的話,絕不是不可理喻的,絕不是讓人嫌惡的。

《月吟》縱然招搖著齷齪的表象,但是與此共生共寄的,則是純潔無暇的美。丑與美、齷齪與純潔的相互扶植和衝撞,才構築了作品的藝術生命力。才是無堅不摧的美之方程式。就算它逾越了觀者倫欲的心理承受底線又如何吶?因為本質里是美的,一切都得到了原宥和涅槃。

請允許我明目張胆地繕改片中的一句對白,藉以傳達故事理念--當你的巴掌摑在我的臉頰,我遲鈍的生活為之一振。

中學生拓也和紗月本是一對快樂的小情侶。然而,他想作她的狗,她喜歡看著他痛苦。於是,這對小冤孽開始了異樣的戀愛……

拓也走著紗月走過的路,拓也呼吸紗月呼吸過空氣,他偷她的襪子放到嘴裡咂摸,偷聽她小便時的窸窣音符,他願意為她做一切;紗月當著學長的面羞辱拓也,她讓他舔淨她的鞋面,她命令他縱身瀑布,她摧殘他,折磨他,羞辱他,耍弄他……他是戀襪癖,他是自瀆狂;她乖戾,她殘忍。

如果這不是一個青春的故事,如果主人公是個齷齪的大叔,我們可以相視一笑,那麼我們有理由不屑一顧。可是,他們還只是孩子啊。

主人公拓也,這個本該充分享受溫煦陽光的17歲少年,過早地孕生了靈魂的畸形罪孽。那青春的純潔軀殼,寄居著陰翳的生靈,那本為最美麗雋永的初戀,竟滋生了最污穢醜陋的變態。仿如天堂和地獄的兩極世界就這樣彼此纏綿著。

「我喜歡看著你痛苦。」她對他說。

溫泉旅行,紗月當著學長的面使拓也蒙羞。她童年記憶里對瀑布的死亡恐懼,為拓也像徵性的自戕提供了可能和勇氣。她讓他死,因為她愛他。

拓也義無反顧地跳下了瀑布,遍體鱗傷。他虛擬的死亡,堅定了她履行這個異樣戀愛的決心。在醫院裡,紗月繼續蹂躪拓也,他們樂享其中。接下來的生活,彼此都很快樂。

愛情的本質,可理解成雙方彼此間的一種過份關注和在意。儘管常識中促成這種「在意」的手段多來自無微不至的愛惜和體貼。然而,與前者相反的憎恨和傷害,也未必不可以促使愛情的誕生。紗月和拓也,一個願打,一個願挨,不正是恰到好處嗎?

影片資料:

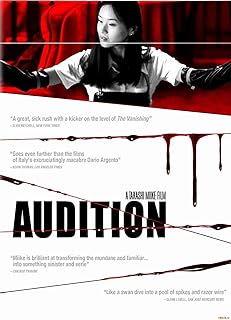

《切膚之愛》導演:三池崇史,原作:村上龍,2000年

《黃玉》(英譯《墮落東京》)導演:村上龍,原作:村上龍,1992年

《理髮店主的悲哀》導演:廣木隆一,2002年

《痴人之愛》導演:增村保造,原作:谷崎潤一郎,1967年

《春琴抄》導演:西河克己,原作:谷崎潤一郎,1976年

《月光的吟》導演:鹽田明彥,1999年 舉報

評論