電影訊息

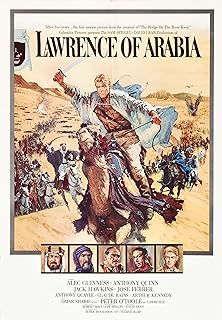

阿拉伯的勞倫斯--Lawrence of Arabia

編劇: T.E. Lawrence 羅伯‧波特

演員: 彼得奧圖 亞歷堅尼斯 安東尼昆

阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄(港)/阿拉伯的罗伦斯(台)

![]() 8.3 / 315,980人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

8.3 / 315,980人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

編劇: T.E. Lawrence 羅伯‧波特

演員: 彼得奧圖 亞歷堅尼斯 安東尼昆

電影評論更多影評

2006-05-31 00:49:42

劍的雙刃——[阿拉伯的勞倫斯]

一直以來都偏愛戰爭題材,或許是緣於能夠將人性底下那種最沒有掩飾的慾望赤裸裸的展現。而對於[阿拉伯的勞倫斯],我實在難以定義它的立位。說是一戰,但完全跳開了主戰場;說是沙漠中的阿拉伯與土耳其之戰,正面交鋒的時段卻又太少。總之完全沒有戰爭場上的可怖與驚懼,卻依然令人震撼。

最初出現的勞倫斯和任何軍官都沒有什麼不同,而大衛·里恩用了一個細節就表現出他堅毅過人的品格:行走沙漠時,因為同行的阿拉伯人不喝一口水,他便堅定地將已倒出的水又倒了回去。他手無寸鐵卻無畏地斥責阿裡的野蠻粗魯和愚昧;在英國同僚面前又公開支持哈里斯王子的思想。這個一開始被阿拉伯懷疑與不信任的英國人卻終於帶領著他們從土耳其手上奪得一次又一次的勝利。

可是,勞倫斯高估了自己。他以為只要自己努力想做什麼就總能成功,就像他從桀驁難馴的阿拉伯人手中得到了他們的民族服裝也同時收穫了他們的欽服那樣。他卻忘記,眼睛、頭髮與皮膚的顏色是永遠無法被改變的。成為土耳其人的俘虜並經受拷打成為勞倫斯思想的轉折點,他意識到自己只不過是個普通人,想要的也只不過是種普通人的生活,於是又毅然從阿拉伯抽身。

勞倫斯最後的悲劇在於他成了一柄雙刃劍,太過耀眼的鋒芒已經劃開了原本相安無事的那層介面,如同尖利的器具劃開皮膚後淌出來的總是鮮血一樣,當他的存在已然觸及了雙方國家的政治利益,當他顯示出割破表象展現根本這種可能的時候,他最後的命運根本是毋庸置疑的。

在阿拉伯人民眼中,勞倫斯是他們的英雄。大衛·里恩的偉大之處,在於除了突破60年代固有的拍片方式展示出沙漠、戰爭的宏偉,還捕捉到了人心底最微妙的一種感覺。一個在戰爭中高傲無懼始終勇往直前的領袖,在面對自己心底的恐懼時同樣會迷惘畏縮手足無措。他的恐懼來源於對不同民族是否真能融合的懷疑,來源於對自身存在究竟是為了什麼的詰問,來源於繼續留下抑或遠遠避開的矛盾。

戰場上的神畢竟還是要生活在俗世中的。勞倫斯和他之後的巴頓一樣,戰爭總有結束的一天,當他們凱旋的時候眼睛裡已開始對未來有了猶疑的神色,好像對他們的命運已經有了某種暗示。他們是在靠戰爭完成自身存在的價值,遺憾的是勞倫斯不是政客,而已頓也沒能成為第二個艾森豪,戰爭之外他們不可能有其他建樹。以這點而言,勞倫斯的結局無疑比巴頓更慘烈。

仗還沒有打完,英國和阿拉伯就坐到了一起。他們合計的是拔掉勞倫斯這個釘子。不過自然,話不是這麼說的。政客的高明處,就在於把國家和土地看成棋盤,天地萬物為我所用,皆是由我操控的棋子,勞倫斯的命運自然和棋子沒任何分別,等到他們想收回,也不過是稍稍舉個手的小動作而已。

表面看來,勞倫斯的歸來也算是風光無限,甚至有人以能和他握手為榮;但作為一個軍人,不解政治風情只能讓他覺得無助和鋪天蓋地的寂寞。大衛·里恩並沒有交代離開戰場後的勞倫斯過的是何種生活,只是用一個很平緩的開頭描述了他的死亡:在狹窄而悠長的公路上駕駛著摩托,突然車直飛出去,而勞倫斯的眼鏡掛在了樹梢上。彷彿這段路途也就暗示了他逼仄且無奈的人生,晃來盪去的眼鏡又像極了他的內心,無上的榮耀只不過是遮掩心底落寞和恐懼的外衣。

看慣太多的人在收穫名利時驚喜到不知所措的表情,但人生永遠是公平的,風光底下的有時可能就是甚至不堪的另一種面目。當然勞倫斯的悲劇更多給人的感慨並不在這方面,他的那些無能為力並不取決於自身。誠然他能夠帶著眾多阿拉伯人民去收復他們自己的土地,他卻不知道自己的歸宿,也沒有能力擺脫被擺佈的命運。

戰爭在這個時候突然顯示出它的可笑,它可以被稱作為政治的最高形式,但充其量它也不過是權利慾的另一種附屬品。古今中外又有哪一場戰爭是能與政治全無瓜葛的呢?強者是為了更強,強到足以掌控他所了解的天下;弱者是為了變強,強到足以從原先的強者手中奪回那個天下。人心的慾望一旦被放大到那種程度,就不是可鄙可恥的問題了,那是可以登堂入室無可厚非明鏡高懸一般的張狂。

評論