電影訊息

電影評論更多影評

2006-06-03 15:41:56

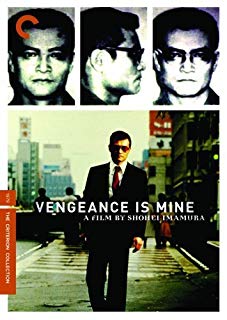

刻在骨子裡的是無——論今村昌平的《復仇在我》

題記:

人的真面,只有面對慾望才能洞察。

在慾望面前,理性和宗教竟如此蒼白無力。

----卡夫卡·陸(kavkalu)

理智和慾望。真實世界,性的價值往往蓋過了宗教的聖潔和超然。

當公公的手慢慢揉搓著媳婦加津子的乳房,當我們目睹媳婦曖昧、滿足的表情。請讓所有的觀念都停止吧。那刻只有兩個人,僅僅是兩個成人的相對。

施與被施的都是慾望的同謀,溫泉的霧氣掩飾了道義的尷尬。涓涓的雨聲掩蓋了兩人狂亂的心音。

那一刻,聖母消失了;那一刻,僅有自然的兒女。他們是被逐出伊甸的兩個有血有肉的人,他們是所有的無言。

《復仇在我》,1979年今村昌平拍攝的一部關於連環殺人案真實事件的社會問題電影。表現上,影片只是平靜敘述著榎津的犯罪過程。可內在導演卻在質問社會:當權威(父親的自我)被顛覆後,當宗教被虛置後,留下的是無助的人又有誰來拯救。

片中,公公殺狗一場至關重要,殺狗的殘暴隱喻著慾望的非理性和人性深處的殘暴性,這往往是悲劇發生的前提。人最可怕的不是他對世界做了什麼,而是個體對自我的放棄,這根源往往和童年以及基因相關,暴力傾嚮往往不是自我能以理性克制的。有時殺人越貨不再是為了生計或復仇,有時候它僅僅是某種習慣,如同吃飯睡覺。這總無序性是當年年輕氣盛的今村昌平所無法把握的,有人說:這是「結構上的複雜和人物心理分析的虛化」。但是,縱觀全劇,影片只能流水帳般羅列榎津岩的犯罪過程,沒有評價,也無從評價。只有一個又一個的過程。冷漠而漫長,等待觀眾的填充。對榎津岩的犯罪動因含混不清,心理分析毫無章法,心理動機沒有依託。

在片中,有個關於童年的細節,當海軍來征船的時候,父親因為不公平而拒絕了,榎津目睹父親被軍人毒打,年幼的榎津拿著木棒衝向了前來征船的軍人,這是他暴力傾向的始端(具體原因只能以現時的基因理論來解釋了,當年的今村昌平當然無從分析,因為這是個真實案例)。當警察要懲治榎津的時候,父親因為愛子而放棄了和軍人的對抗,將船拱手相讓。

信仰的至高無上在此刻消失了,本原的人性(親情)主宰了一切,精神世界往往只是現時之人為了排遣壓力的方法,內心卻往往空洞無依。這和甘地的境界大相逕庭。

下一個鏡頭,夜晚,榎津在的海邊對母親憤憤地說:「父親是個懦夫…他輸了」。這種強力的反叛意識是他走向復仇的開始,那條不歸路是社會還是基因的作用?

在榎津服刑時,公公和媳婦之間的曖昧是一種人性的放逐和本原,它挑戰了社會的正統道德觀,在需求(本能)和克制(理性或道德觀)中,你選擇什麼?神性耶?理性耶?!

探監一場,導演運用了探視室的鐵籬笆隱喻了公公、媳婦和榎津的對立和割裂。背對著我們的榎津和神情惶恐的加津子,以及宣言道義的父親形成的三角很好解釋了三人的關係。

為了掩飾,榎津之父力權榎津復婚。同樣的目的,公公讓人來勾引加津子以壓服他自己熊熊燃起的慾火。這種卑劣,出自一個教徒,從中我們看出導演對外來宗教的厭惡,而這又指向了日本的被佔領(電影中曾經插入了美軍猥褻婦女的一幕)。

母親向出獄後的榎津告發父親的「扒灰」是她無可奈何的表現,更是人內心希望藉助他力解決問題的一種情結。它將人與人之間的關係降格為「借刀殺人」。這不是母親的卑鄙,它是人類全體的欠缺。

母親是她,母親也是我們全體!

榎津回家興師問罪的一個鏡頭,導演通過穿越日本建築的侷促空間來預示人類本身的疏離。鏡頭從榎津岩的跨下穿過(這個鏡頭讓我想起了三十年代的中國電影《神女》流氓威逼一場戲)而拜伏的加津子說:歡迎回家。這種從屬地位,正是日本夫權的基本內容。從而點名了日本女人地位的低下,他們只是男權的玩物而已。

緊接著對質一場戲,導演運用了窗外的蟬鳴和裊裊煙霧、門上幕簾的搖動來烘託人物的內心的割裂和疏遠。

影片中沒有一個道德意義下的好人,他們都有著這樣、那樣的缺憾,但正是這種缺憾才真實可信。人的道德觀和所謂正義感都是在一定條件下發生的,脫離了這些外在條件,人性永遠身處獸類的邊緣。

影片在描繪他殺人、詐騙的同時也描繪了他和一些女人的性關係。這樣的描述是具有社會學和心理學的基礎的。男人,要用力量來證明白己的社會存在,他的方式不僅僅是權力,還有對女性的插入,膨脹的陽具就此成為「權力」的第三隻手。這種征服完成了從性到精神的自我滿足,犯罪的核心,往往是某種需求的無法自滿。

影片用來極大篇幅描繪榎津和小旅館老闆娘阿春的關係,並且通過這些再一次論證了人性的醜陋。賭博成性的婆婆為了「錢」而幫助女婿監視女兒,也是為了錢而撮合榎津和女兒的苟且…諸如此類的人性問題在片中比比皆是。這不是「惡」與「善」的問題,這是人性「無」的內涵。煩憂起於一念,同理,煩憂也滅於一念。

榎津在行騙時總是偽稱自己是教授或律師,一方面未來行騙的方便,但是他對自己的角色假定更有著其心裡基礎。一個人在社會上得不到應有的尊重,有的人就會通過對自己角色的「假面」化來掩飾自己的脆弱和自卑,達到虛擬的勝利。這就是榎津對女性強力慾求的潛在原因。

影片還有一場加津子和公公在浴室對話的戲,十分出色,導演利用水波在浴室上的投影以及水聲來展示公公內心慾望和禁忌的衝突,利用眼神來傳遞彼此的心語和無可奈何。這場戲的結束是公公的一句話:「電話響了,去接吧!」這句台詞猛然將慾火中燒的兩個人拉回現實,同時,也告誡了觀眾,人無法脫離和社會的絲絲屢屢的關係,人,有時只是社會的奴隸!!

有人說:「主人公夏津嚴所殺的人中幾乎沒有他恨的,片中旅館女老闆的母親一言道破:你殺的是你不恨的人。」但是世界僅僅是愛與恨的簡單嗎?現代社會犯罪學告訴我們:連環殺手的殺人動機往往只是一種習慣或某種慾望被壓制後的掙脫的快感,和道德定義中沒有關係。世界從來不是好人與壞人的簡單,之間的灰色就是我們人類作為動物的本能。人所共知,脊椎動物的具有本能的攻擊性,它在我們的理性(理性,是教化的產物,但是,教化無法主宰所有得人,如同榎津)之外,在某刻跳將出來傷人害己。

影片在婆婆和榎津談論殺人話題時,導演用了一個主觀鏡頭來預示榎津的最終結局:一個問吊的人。

但他最終「殺了」阿春,他也完成了他的一生,黃泉路上,有個叫阿春的在等待,等待完成一出生路的構成,完成從有限到無限的可能。那刻他們是真正的自己。

此後,生命不再有著意義,此後,只是等待著死亡的發生。

影片回到了審訊的場面,榎津的笑和自負令人毛骨悚然,又有什麼比笑談死亡,蔑視生命更使人震驚的,

人,一個放棄自己的人,他不再服從任何社會學的定義,它所復仇和憎惡的是整個人類體系和價值論,還有他自己。

「我也不知道」這是榎津的全部犯罪動機?動機永遠是後人的揣測,「他人是地獄」【注二】一語就是世界全部構成的意義。

當父子再見面,那個晃動的十字架如此的滑稽,這場戲可以和《牛虻》中的神父「救贖」牛虻類比。宗教,世俗的「宗教」永遠只是「麻痹人民的工具」。【注三】

每個導演都有成長的過程,每個人都在不斷超越舊我,這點上今村昌平也不例外。從《復仇在我》到《鰻魚》,我看到了一個導演成長的過程。這是年齡的增長和學養的增遞的結果。這是一位大師從外在到內在的必經之路。

影片似乎告訴我們,當我們剝離了社會關係,天地之中便只有了兩個赤裸的人。影片的片名【注一】出自《聖經》,而誰是復仇的主體?榎津?上帝?還是社會價值論?!而我始終相信,六、七十年代掌握世界話語權的存在主義,或多或少影響了那個年代導演的世界觀和敘事邏輯。

影片的大量鏡頭都是以坐姿的高度拍攝的,這樣的鏡頭也是日本電影大師小津安二郎所喜好的,這樣的機位有著深重的日本文化意味,侷促而內斂。這種壓抑是日本文化有史以來的全部核心。

在此部影片中,我們看到了其後今村昌平經常用的意象:鰻魚。它是生命力的象徵,更是宿命的象徵。人無論逃往何處,他都將回到他自身的運命中,《復仇在我》如此,《鰻魚》更是如此。榎津對父親的評價是:哼,假道學!這是一個孩子的鄙夷,這是一個行將完結的生命的吶喊!

我們是誰的孩子?!

我們的父親是誰?!

上帝?!抑或撒旦?!

沒有答案,人生從來是從無到無的過程……

骨灰撒向了空中,導演讓它留在了空中,僅此而已!

見鬼吧!哲理和意義!

…… ……

OSAMA KAVKALU

2003年6月13日星期五 於15時31分

浦東 寒鴉精舍 初夏的下午。今天是YOKO在「西政」結束非典隔離的日子。是以記之。

【注一】 主經由摩西之口宣示,「復仇在我」。《(基督教聖經《舊約全書,利未記》中的一捲) 19:18.》

【注二】 語出薩特,意為他人是不可知的。

【注三】 語出馬克思

評論