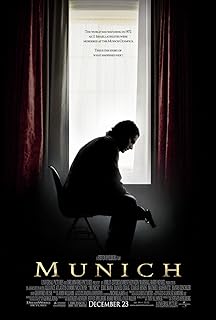

電影訊息

電影評論更多影評

2006-06-23 08:05:38

靈肉分離,對人性的絕望

《慕尼黑》是導演史蒂夫n Spielberg 2005年的力作,描述了1972年於德國慕尼黑舉辦的奧林匹克運動會中11名以色列運動員被巴勒斯坦恐怖主義分子殘忍殺害後,以色列穆薩德特工組織展開的針對這次恐怖主義事件的復仇暗殺行動。影片秉承了斯皮爾勃格一貫的「殘酷寫實」風格,真實再現了巴以民族、土地之爭的殘酷與和平的無望。深刻的主題,獨特的視角,嫻熟的處理手法無不再次證明了斯皮爾勃格的導演才華與對複雜政治題材的高度駕馭能力。小柯認為這是繼《辛德勒的名單》後斯皮爾勃格最優秀的一部電影。

影片開場是慕尼黑殘殺事件的重放。血腥的場面,混亂的世界立刻將觀眾帶入一種令人窒息的緊張與絕望。這之後艾瑞克 Bana飾演的主人公Avner順其自然的帶領觀眾進入他的穆薩德特工團,完成一個個的暗殺復仇計劃。斯皮爾勃格一方面刻畫以色列特工們在完成任務中的緊張,一方面也著重筆墨描寫暗殺對象們的政治觀點,他們的生活、喜好與親人。觀眾雖然站在以色列特工的立場上,與他們一同為暗殺過程緊張,一同為任務完成而欣喜,卻也不得不為遇害的巴勒斯坦人與他們的家庭難過,心中也隱隱升騰起一種說不清道不明的負罪感。這種負罪感,正是斯皮爾勃格藉以抓住觀眾的關鍵。影片中的特工們,在不斷的血腥暗殺中也捫心自問:支持殺戮的證據在哪裡?復仇的完結在哪裡?巴以之爭的出路又在哪裡?對於這樣的問題,小柯腦子裡只冒出來這樣的答案:「人在江湖,身不由己」。除了唏噓不已,只感覺到人類的渺小與愚蠢,如同困在盒子裡的老鼠,百轉千回精疲力竭,出路仍然只是一個不現實的夢想。暴力,血腥,挫敗感,沮喪,絕望。

這樣的黑色主題與沉重話題,兩個半小時的時間還不要把人逼瘋?為了避免如此狀況,影片中還加入了很多的幽默因素,比如特工們完成任務中的狼狽與一些愚蠢的意外失敗以緩和緊張情緒。同時因為故事情節是一個個的暗殺任務,如同《不可能完成的任務》般,這些任務主要都被安排在一些風景如畫的歐洲城鎮,絢爛的色彩與田園風情與殺戮戰場形成了鮮明對比,從另一個角度烘托主人公經歷靈肉分離的痛苦。

影片最感動,或者說震撼人心的地方有兩處。一是Avner遭遇巴勒斯坦特工時二人關於家園關於土地的對話,二是Avner向母親傾訴內心對自己行為的疑惑,母親對國家神聖土地堅決捍衛的決心。如果說平日看新聞報導看社論評述,覺得巴以之爭還有解決的希望,覺得「土地換和平」的計劃有可能成功的一天,那麼在這兩個場景之後,所有的希望憧憬就被徹底粉碎。對錯這個詞,在如此錯綜複雜的民族矛盾面前變得極其淺薄蒼白。沒有出路,或者說即使有路,也沒有一條不是充滿了血腥與仇殺。絕望這個概念,瞬間變得如此鮮明具體,如此強大絕對,將關於人性美好的一切一點點吞噬,只剩下毫無意義的涔涔白骨,曝於荒野。

置於這個絕望漩渦中心的Avner,一方面充滿了強烈的民族尊嚴於國家榮譽感,一方面又追求人類的善良與美好天性。靈與肉,活生生的被剝離,而兩者的結果是都失去了最後的歸宿,無所適從。這種深入靈魂的痛苦,已經是眼淚與悲傷所不能達到的境地。除了酒精,除了毒品,除了性,除了對一切入類感官的麻痹,小柯看不到任何出口。

影片的結尾,Avner與妻子的性愛場面和慕尼黑屠殺的血腥畫面交織在一起,在最後同時達到高潮。雖然這樣的處理手法具有強烈的視覺震撼力,可小柯卻不喜歡如此直白的表達手段,因為其說教意圖太過明顯了,削弱了整個影片的節奏感。同時貫徹整部影片的「殘酷寫實」風格突然被象徵手法代替,轉變太過突兀而不自然。除此之外,斯皮爾勃格的高超敘事技巧在影片中發揮得十分完美,剪接音樂表演也都可圈可點。

最後,小柯大膽預測,《慕尼黑》與《斷背山》會同被提名最佳影片與最佳導演獎項。不過由於《慕尼黑》的最後失誤,斯皮爾勃格會在最佳導演項目上輸給李安。

評論