電影訊息

電影評論更多影評

2006-09-02 09:19:22

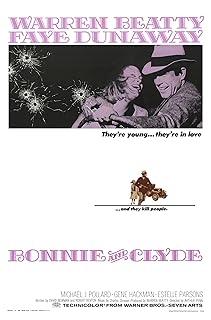

那個時代的另類

這片子在影史上留名,就是來源於它反類型片的名聲。導演阿瑟·佩恩做的很雜,把普羅觀眾喜聞樂見的一套元素都燴在一起,再給大壞蛋們一個帥哥美女的外形,殺人搶劫之餘再談情說愛、劫富濟貧一番,於是就有了這種刺激新奇的觀感。美國電影的精髓,敘事的結構和角色的設置,通過三、四十年代的黑色電影、驚悚犯罪片發揚光大,再被特呂福、戈達爾一幫人學去,搞出了一個新浪潮。七十年代美國電影找不到出路的時候,反倒要去取經新浪潮,把老前輩的那一套又重新搞回來。《雌雄大盜》就像這麼一個例子,它的殼是犯罪片、公路片,甚至於是西部片的套路,而內容和技法則來自於新浪潮中靈動的剪接與平實的用鏡,再加上反傳統的道德角度,在那個時代的美國電影中確實是耳目一新。

從另一個角度來看,《雌雄大盜》也有女性主義的意味。邦妮是一個具有相當自我意識的女性角色,她自己選擇生活道路,選擇男性朋友,跟隨自己的價值觀進行行動。她叼著雪茄菸,手拿槍枝在汽車前抬起腿拍照,在這幅畫面中儼然是唯一的主角,是難得一見的具有主動地位的一個女性形象。不舉的克萊德作為男性角色則成為了一種陪襯,在性中的無作為加強了邦妮的獨立性,只有最後擺脫了混亂的局面暫時安定後才得到了短暫的男性機能的復甦。能如此強調女性的自主感,塑造出一個完全不同於賢妻良母,有別於搔首弄姿的花瓶陪襯的女性形象,使得這部片子的文化意義引領於時代。而藉著三十年代大蕭條的背景,講述一種對完全的個人自由的嚮往,對資本壟斷社會的置疑,用反映極端的暴力來勸阻暴力,在後甘迺迪時代的美國也是有強烈的社會意味的。

電影的講述很簡潔,直接有力,對暴力場面的反應也毫不避諱。製造真即時間與電影時間的差異、強調動作進行的表達手法成為了一種典範。最後兩人身死的一場戲確實值得仔細分析,鏡頭在所有當事人的視線中不停切換,飛鳥、特寫、埋伏地點的快速剪切營造了完美的氣氛,伴隨著克萊德與邦妮的最後感情深遠的特寫,上演最後的殘酷場面。冷靜無比而又沒有遺漏每個角色的感情,告密者的竊喜,被殺者的無望,愛人最後的凝望都得到了充分的表達。電影中間插入的邦妮夢迴故鄉的一段很奇幻,有些阿倫·雷乃式的弔詭敘事的味道。

在那個時代,《雌雄大盜》的出位著實可以吸引眼球。但現在我們已看慣了如此的場面,善惡倒置的手法也不再新鮮,以往的叛逆彷彿已經變成了如今的潮流。也許再回到那種完美的陳詞濫調,倒可以有更強的誘惑力,流行永遠是輪迴的,誰知道接下來又是怎樣?

評論