電影訊息

電影評論更多影評

2006-09-12 19:55:11

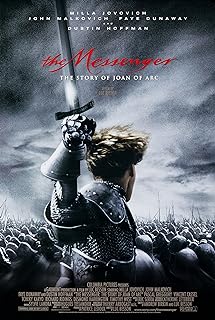

貞德——一個方式問題

昨天晚上國際台正好在播呂克貝松的《聖女貞德》,於是我就百無聊賴地看了。非常戲劇化,或者說瓊(即貞德)本身就非常具有戲劇化效果,通過意象來洞悉事物似乎也只能交給女人。看完以後,我就拿出買了很久但是卻一直沒有看的布雷森的《聖女貞德的審判》,片頭導演表明是完全按照當時的記錄來重現的。整部電影最多的鏡頭除了審判席上,就是不停地開門關門。演員缺乏表情,當然這是布雷森的特色,或許還是標誌性的。如果原記錄真的如此枯燥,和隱諱,甚至是毫無意義的話,那麼布雷森就還算表達精確。當然在布的電影中我們看到的貞德更理性,真誠並且彷彿真的在傳達神的旨意(但是在現在看來總是顯得有些幼稚和過於單純),畢竟那個時候的科學無法與今日相比。大概是16世紀的事情吧。貝松的貞德多少在最後的結尾表現的還是有點脆弱,不是性情上的脆弱,而是一種在他看來的女性與身俱來的微妙的就像樹葉被微風掃過你從地上的樹蔭發現樹葉的抖動的那種脆弱,與其說是脆弱,不如說是特質,但是過於戲劇化,不過戲劇化的好處在於有起伏,就像納博科夫指出為什麼漢姆雷特的劇目。當然我不是說貝松的貞德就好,而是說相比其布雷森的而言,在視覺上和橋段上它更能被大眾所接受:

納博科夫認為即便是目前舞台上上演的斷章取義的駭人的漢姆雷特版本,之所以吸引了魚子醬吃食者和那些低俗的觀眾(我查了一下魚子醬吃食者,好像是個廣告語,大概跟後者有異曲同工之妙,或者是指的偏好某種事物的人)是有幾個理由的:1),每個人都喜歡舞台上出現幽靈;2)國王和皇后也很吸引人;3)各種各樣致命事件的安排總是無與倫比的,因此也是最為讓人喜歡的——a)錯殺,b)毒藥(說不出話來的表現),c)自殺,d)死於洗澡或者爬樹,e)決鬥,f)又是毒藥——後台其他的吸引處。(大致的翻譯)

布雷森的影像總是內斂,甚至於是吝嗇,他不願意取悅觀眾,更多是從自己的意志出發,來表達他的理解。因此布雷森的貞德沒有貝松的那麼面部表情豐富,內心的變化不會溢於言表,或者說布雷松不希望以這麼一種外在表象來表達貞德聖女,但是不管如何,在這部還原審判的電影裡布雷森過於言簡意賅,觀眾如果要從細節之中找到某種傳遞暗示,需要付出很大努力,甚至於會出現誤解,比如白衣教士在審判中對貞德打的暗示手勢,一些鏡頭停落在一些靜物上面,比如說地面,牆上的小洞,最後一隻狗在站成左右兩排觀看焚燒貞德的人們中間怯懦的小跑。貝松的貞德是一個巾幗傳奇,是一幅貞德的法蘭西透視肖像畫;而布雷森的貞德只是一個在深邃的背景之下被審判的無法定論的聖女,一幅阿拉伯的細密畫作而已,誰更接近貞德,或許只是方式問題。當然也許有人會說布雷森拍攝的不過是一場審判,而非聖女貞德。

貞德與傳教士在審判裡面的對峙其中當然不乏幽默的地方,我們看到的是一個關於上帝存在的問題,上帝為誰而存在的問題。在貝松電影的結尾,特彆強調了500年後,梵蒂岡的教會終於為貞德扶正。而布雷森的貞德只是對白衣教士說我不怕死,只是怕被火燒。扶正在貞德死後沒有意義。貞德死了,上帝就不再為貞德而存在了。

評論