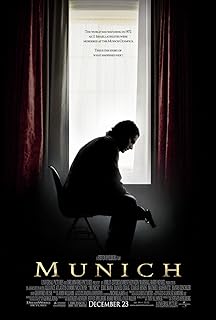

電影訊息

電影評論更多影評

2006-10-14 16:49:13

轉幾個精彩的影評貼,再對影評加一些自己的觀點

轉評1:

搖擺不定的《慕尼黑》 火雀(深圳) 發表於:2006-6-10 23:36:39

史蒂文·史匹柏在這部電影裡想說明一個什麼問題?或者說他想借這個以『慕尼黑慘案』這一事件的周邊,來表達一個什麼主題?譴責以暴易暴的恐怖行為?或是向世人透露一下他們猶太人無堅不摧的手段?還是恐怖組織行動的方式?都好像是,也好像不是。史蒂文·史匹柏自己在這部電影裡的態度十分曖昧,無論是人物刻畫或是對恐怖行為的本質探討,都是還沒點,就停止了。《慕尼黑》看不到《辛格勒名單》裡的悲天憫人,這部立場搖擺不定,人物刻畫膚淺的電影,拍的主題卻是以巴雙方,阿拉伯人與猶太人之間永難說清的情絮。

當電影最後的畫面定格為紐約世貿大廈時,我長吁口氣。史蒂文·史匹柏導演在電影中搖擺了一個多小時的立場終於堅定下來了。並且用這畫面說出了他心中的想法:世貿的倒塌,猶太人也有份。或者說深一點,猶太人也是恐怖份子。有了這個想法,史蒂文·史匹柏對這部電影無論在宣傳上的低調處理也忽然可以理解了。但如果他不是想表達『猶太人也是恐怖份子』這個想法,那麼可真的不知他拍這部電影來做什麼。個人在民族仇恨前的無力無奈?恐怖份子也是媽生的?平淡如水的故事與曖昧不清的立場實在讓人很難明白導演拍這部電影的動機。

史蒂文·史匹柏在處理這種高敏話題的電影時,確實十分小心。但他是一個猶太人,民族之間的世代仇恨化為個人的世代責任這一事實,史蒂文·史匹柏也無法避免。所以在處理這種以自身民族情感切身相關的敏感話題時,拿捏的力度沒可能像局外人般冷靜客觀。所以在《慕尼黑》中也難免偏頗。只是這次的偏頗,卻是明顯地偏向了與『慕尼黑』慘案有關的恐怖份子,或者說,史蒂文·史匹柏正在這部電影裡為這些恐怖份子們翻案,並且把『恐怖份子』這一帽子,戴到了他的老鄉們,猶太人的頭上。可是誰能說清,在怨怨相報中的雙方,誰是恐怖份子?而恐怖份子的定義又是什麼?濫殺無辜就是恐怖份子?不殺婦儒兒童就代表正義?既然已沾上了血,又何必為自己的行為辯解!史蒂文·史匹柏在電影裡一直搖擺不定,他想說的東西似乎很多,又似乎沒有。這種態度使得這電影淪為平平之作。

如果電影一直沿用開始時的紀實態度一路敘下,而不代入個人與國家民族間的含糊態度。就雙方從宏觀來說事,或許會令電影成為一部經典。但史蒂文·史匹柏是一個猶太人,這個身份現在看來,倒成了他執導這部電影的心理枷鎖了。

電影中出現的法國家族情報機構,頗有著科波拉《教父》里黑幫家族的感覺。當父親向兒子訓話時的語氣與在果園裡摘果子的神態,都很容易讓人聯想到馬龍·白蘭度的那位教父。只是這位父親教訓兒子的那番話,引來了電影最妙的一次衝突。兒子在一肚子氣中,安排這次過來會晤他父親的以色列猶太人殺手與保護被暗殺對象的巴勒斯坦保鏢同住一室。這一段在倫敦的暗殺行動,以巴雙方的共處一室,是電影的高潮。雖然雙方人物都沒有透露出各自的身份,文花上的衝突在爭著收音機播各自民族的歌曲已可見出,只是爭到最後選擇了美國的流行音樂,雙方就各自停手坐下聽歌了,似在表明無論在國家民族或文化藝術哪一方面,雙方都認可了美國的介入。在這兩個民族共處那個陋室時,導演只是輕輕帶過。放棄了這個精彩的衝突。

電影在不斷回放慕尼黑慘案過程中,成了為那幫綁匪找理由殺人的過程。似欲說明綁匪們是無辜的,被動的。也在這不斷回放中,對照那幫正在報復暗殺與慕尼黑慘案有關人物的猶太人行為,和慕尼黑慘案那幫綁匪殺害運動員的行為沒有兩樣。導演想雙方都照顧的手法,卻造成了觀眾心理上的反差:被動的綁匪似乎無辜;而著力刻畫的猶太暗殺集團在導演的用力過猛下,成了名副其實的恐怖份子。

電影對人物在特定情況下的心理變化,安排得很合理。只是需要照顧多個方面的史蒂文·史匹柏,有點力不從心。

回應:

有爭議的片子才是經典,樓主認為慕尼黑應該拍的客觀,怎麼個客觀,我認為沒法客觀,有了真正的客觀巴以問題就能解決了,民族之間的鬥爭無法從事實上客觀!這部片子的經典之處正是採用推敲式的人物心理構思讓觀眾留有更多的思考空間,人物的心理描寫很客觀,客觀到使觀眾身臨其境,幾個暗殺場景太讓人震撼,從這個意義上講,我認為很客觀,影片已經達到了效果。拍成紀錄片就很客觀麼,不見得,何況這種隱藏的很深的事實很難拍成紀錄片呢。

PS看點:電話炸彈暗殺Mahmoud Hamshari(小女孩)、bed bomb暗殺Hussein Abad Al-Chir(以色列夫婦)、假冒的PLO和假冒的ETA的較量。

背景資料:

(1972年慕尼黑奧運會,11名以色列運動員被巴勒斯坦恐怖組織「黑色九月」扣為人質,德國警方營救失敗。恐怖份子和運動員全部身亡。這起事件震驚世界,被稱為「慕尼黑慘案」。)

(1960年代後半、以約旦為據點的巴勒斯坦解放組織(PLO)因過激行動,使得約旦國王胡賽因於1970年9月下令將PLO武力驅逐。由此引發了約旦內戰。被稱為黒色九月事件的內戰中、PLO成員多被殺害,剩餘成員被迫轉移據點至黎巴嫩貝魯特。內戰對PLO造成重大打擊,並由此視胡賽因國王為叛徒對其強烈反抗。此後,在黎巴嫩開始活動的PLO中最大的派別法塔哈,因對以色列鬥爭的失利,結成了秘密恐怖組織,即黑色九月。由於慕尼黑慘案震驚世界,以色列代表團11人遭殺害的悲慘結果給以色列重大打擊。以色列情報組織摩薩德(Mossad)為此實施了報復,大量黒色九月相關人員遭暗殺。)

轉鐵2:

從慕尼黑到東莫村的距離

史蒂芬·史匹柏導演的《慕尼黑》看到一半的時候,我就開始猜想電影的結局該是怎樣慘不忍睹的悲劇:暗殺小組的負責人艾韋恩被幪上眼睛,帶到一個隱秘而美麗的花園——後來我才曉得,那是整部電影最安寧的一處所在——拜見那個很有《教父》中馬龍·白蘭度之風神的法國老人,他領導著一家不與政府合作的地下組織,靠出售情報為生,四處殺人放火的艾韋恩已是他的老顧客。當時他正在廚房做菜,喊艾韋恩——他曾幹過廚師——過去幫忙。洗菜的片刻,他盯住這位客人的手,感嘆了一句:對一個好廚師來說實在太大了,要不是因為我和你一樣長了屠夫式的雙手,我本來可以成為烹調大師,我們真是悲劇人物:屠夫的雙手,善良的心靈……

屠夫的雙手,善良的心靈,這種無可調解的矛盾構成了艾韋恩和他的四名同伴的悲劇。這是五名具有人間情懷的普通人,而非殘忍冷酷的殺人魔王。讓他們執行一項血流成河的復仇任務,可想而知是何等艱難。殺人不再是暴力,不再是優雅的行為藝術,而是與盤踞他們內心的魔鬼作戰。他們前幾次相當笨拙的暗殺行動,會讓人想起黑澤明的電影:殺死一個人竟然需要花費那麼多的周折,承受那麼多的苦痛。譬如他們暗殺的第一個傢伙,是將《一千零一夜》從阿拉伯語翻譯成義大利語的作家,當這位先生從喧囂的廣場走回黑暗的寓所,被兩個比他還要驚慌失措的殺手包圍,他先後聽到這樣猶豫不絕的質問:你是威利嗎?你知道我們為什麼而來嗎?……確認了半天,艾韋恩和他的搭檔才下決心開槍。他們接下來的一次暗殺更為驚心動魄,因為怕誤傷到那個政治家的穿紅衣服的小女兒,暗殺計劃居然在最後一刻被延遲,而且差點報廢,直到女孩走出炸彈的引爆範圍,他們才按下遙控器,瞬息灰飛煙滅,政治家升入天堂。

在我看來,《慕尼黑》力圖呈現的主題儘管異常宏大:1972年的慕尼黑慘案,黑九月,巴勒斯坦與以色列的民族仇恨,恐怖主義等;但是最終的落點卻極為平常,那就是幾個普通人的愛恨情仇,他們如何面對家國衝突,如何戰勝心靈的恐懼,如何走向生命的虛無,直至與汝皆亡。完全可以說,史匹柏並不在意能否復原歷史的影像,而是竭盡心力去關懷大歷史中小人物的日常生活——這些小人物參與著歷史,同時亦解構著歷史。當艾韋恩和他的同伴沾滿鮮血的手不再顫抖,他們的心性卻開始動搖:這樣的復仇是否符合習以為常的正義觀?暗殺的結果能否祛除積壓於心頭的仇怨?當他們無奈地發覺民族衝突的無休無止,殺死對方一人,立即有人補缺,而且展開更狂熱的報復;當他們的隊伍日漸稀疏,戰友們紛紛倒地犧牲,只餘下艾韋恩孤單的身影,整個行動的正當性已被消解殆盡,大寫的歷史被架空,打動人們的惟有艾韋恩具體的愛:對妻子的愛,對女兒的愛,對同伴的愛。

普通人沒法支配歷史之舵,但他們更不願對歷史亦步亦趨,兩難之間,他們空餘迷惘。這便導致了《慕尼黑》主題的曖昧不清,亦成為這部電影最為人詬病的一點。而我以為,這正是史匹柏的高明之處。為拍攝《辛德勒的名單》,他前後準備了八年,主要是因為他一直不能解決那個糾纏他的致命難題:為什麼辛德勒這樣的奸商和花花公子,可以毅然捨棄自己辛苦賺來的萬貫家財,去拯救落難的猶太人?直到電影拍完,他說他依然沒有找到答案。或許本來就沒有答案,這屬於人性的奧秘,置身其中的人類永遠不可能探察清楚。《慕尼黑》也是一樣。史匹柏嘗試著追尋恐怖主義的本源,以及對抗它的利器。但他找到什麼呢?什麼都沒有。電影的結尾,精神幾近崩潰的艾韋恩向上司請求退出暗殺小組,上司不同意,卻勸說他回家,回到祖國這個家,民族這個家,他的父輩們用無盡的鮮血與生命構築的這個家。可是對艾韋恩而言,這個「家」太大,他只想邀請上司到他的那個小家吃頓晚餐,看看他的出生沒多久的女兒。結果是誰也說服不了誰,必然分道揚鑣。這等於是說,史匹柏讓民族正義與個人自由各行其道,而非將對方消融:既不是國家利益高於一切,也不是用民間的溫情遮蔽「大寫的歷史」的恐怖。勻幻揮寫鳶浮!賭僥岷凇紛呱狹恕緞戀呂盞拿ァ返睦下貳?br> 不知這算不算素常意義上的悲劇?它畢竟沒有在最快的時間內騙取到我們廉價的眼淚,我們疲乏的震動。但艾韋恩的生命不可能靜止於電影結尾的風口,他勢必要做出選擇,要嘛是服從上司的命令,要嘛是拒絕——而拒絕意味著對抗,意味著承付來自祖國的裁決。而且他還有那麼多的外敵,儘管他解甲歸田,但民族仇恨肯定不能寬恕他在過去犯下的罪行。他會怎麼走下去呢?或許只能遵從電話裡那個法國老人的召噢,去遠方的花園,去作他的兒子,去過一種田園牧歌的生活。而我們必須相信,甚至要欺騙自己:沒錯,那正是《慕尼黑》的方向。

可《慕尼黑》中的花園不是唯一的。讓歷史倒退20年,讓我們的目光從歐洲轉移到亞洲的朝鮮半島,讓我們的思維拋開十步殺一人的恐怖主義,來面對一場硝煙瀰散的南北戰爭,那麼,我們便可能邂逅一處比法國的小花園還要寧靜祥和的好地方,它的名字叫「東莫村」,真正的世外桃源。紛繁的戰亂無法打破東莫村村民的美妙夢境,相反,那些偶然闖入村子的士兵卻被他們的淳樸民情所感化,放棄了曾經勢不兩立的仇恨,最終成為這座桃花源的忠誠捍衛者,而不惜犧牲自己的生命。

《歡迎來到東莫村》是韓國導演朴光炫的力作,據說是2005年度韓國最叫座的電影。能激起這麼壯觀的市場,想必會有打動普羅大眾的精彩亮點。可我看完之後,卻大略有些失望。正如一位朋友所言,這是一流的選題,二流的拍攝技術,而觀眾卻有些不入流。能對這樣一部敘事簡易的電影趨之若騖,恐怕內心焦渴到了極點,或許,我們還可以窺見韓國人祈望南北統一的民族心理——想到這裡總難免觸景傷情,難怪我在琢磨該電影的劇情之時,內心卻浮現「為什麼陳凱歌與張藝謀拍不出這種題材」之類的埋怨,當然,聊以自慰的是,我們已經擁有姜文的《鬼子來了》,只是被狗娘養的廣電局下了封殺令而已。

繼續說《東莫村》。我得聲明,上面判定它「敘事簡易」,並非貶低之言。或者可以換一種表達:這部電影拍得很老實,乾淨,情節上沒有半點拖沓,除了某些慢鏡頭比較折磨人的眼神。而這些特性,我以為都是由該電影的主題所決定:本來是干戈相向的敵我之爭,用什麼來消除他們的敵意和怨恨,同時亦不必付出生死的代價?之於《慕尼黑》,這類爭鬥永遠無法消弭,所以最後的局面是冷冷的僵持,史匹柏寧願將奢侈的鏡頭聚焦到艾韋恩的個人悲劇。這是洞穿人性的深刻,但悲觀。而朴光炫毋寧懷有美好得近乎天真的意念,他虛構出一個幻城般的東莫村,一處與戰爭毫無牽涉的桃花源,從這裡湧現的汩汩溫情,融化了隔離南方與北方的堅冰。甚至,我們不妨推想朴光炫藉助《東莫村》的終極訴求:不僅僅是消解仇恨,而且在呼喚統一:電影的後半部,韓國的表鉉哲少尉與朝鮮的李秀華司令員同仇敵愾,將槍口對準代表著外來勢力的美國飛機。

而在這種意義上,估計一個避世的「桃花源」,已然不能容納東莫村隱喻的力量。這個不足百人的小村莊,不再具備平面的地域性質,而是昇華為一種人性的自然與美好的集合。我們不曉得村民們是否與世隔絕到「不論有漢,無論魏晉」的情狀,但是他們對於步槍、手榴彈等武器的陌生,難道不是對暴力的天然反感?他們對南北之爭的不感冒,笑嘻嘻地觀看錶鉉哲一方與李秀華一方寧可在大雨中挨淋還要決然相對的窘態,難道不是對二元政治的嘲弄?當恩仇盡泯的五名士兵為了守護東莫村的安全,以捨身成仁之志與美國飛機展開殊死搏鬥,那一晚炮火連天,死傷無數,可村民們依然滿面微笑,彷彿在看元宵的璀璨煙花——不要怪他們冷漠,他們的認知力還沒有進化到那一步——難道不是人性最善良的見證?表鉉哲與李秀華們初入東莫村時還是金剛怒目,出來時已經菩薩低眉,難道這個村莊還有淨化靈魂的奇效?——除非它是天堂。

李安曾經這樣詮釋《斷臂山》:「每個人心中都有一座斷臂山。」我很喜歡這句話。每個人心中都有一座斷臂山,正如每個人心中都有傷痛,都有缺憾,都有對未來的期待。我願意無限引申下去:每個國家都有一個東莫村,這是美好的一面;而每個國家都有一個慕尼黑,這是悲慘的一面。這兩面都不可或缺,它們的黏合構成著一個富有生命力的國家。——寫到這裡,我發現這篇評論倒是能夠自圓其說,東莫村(法國花園是它的一個影像)確實是慕尼黑的方向。從慕尼黑到東莫村的距離,就是從噩夢到美夢的距離,從絕望到希望的距離,從黑暗到光明的距離,從地獄到天堂的距離——但願不是從硬幣的一面到另一面的距離,那樣將永無抵達的可能。

2006年2月26日於寧波

回應:讚一個,分析精闢!

評論