電影訊息

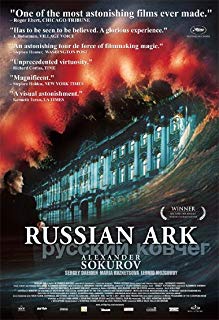

創世紀--Russian Ark

編劇: Boris Khaimsky Anatoli Nikiforov

演員: Sergei Dontsov 柯里亞史比里道諾夫 Leonid Mozgovoy Mikhail Piotrovsky

俄罗斯方舟/创世纪/

導演: 亞歷山大蘇古諾夫編劇: Boris Khaimsky Anatoli Nikiforov

演員: Sergei Dontsov 柯里亞史比里道諾夫 Leonid Mozgovoy Mikhail Piotrovsky

電影評論更多影評

2006-12-20 03:36:34

永不沉沒得俄羅斯方舟

亞歷山大•索科諾夫2002年的作品《俄羅斯方舟》可以稱為一部非常極端的實驗片,整部影片90分鐘,只有一個鏡頭。

全片開始於黑屏,一位男性敘述者(即導演,整部電影裡我們只聞其聲,不聞其人)的聲音告知我們,他經歷了一場事故,其他一概不知,當他恢複意識,螢幕上出現了一群士兵小姐,身處18世紀聖彼得堡,正要參加一場舞會。敘述者不知自己為何會來到18世紀的俄國,正當他處於迷茫中,他遇到了另一位不知何故來此地的法國人Marquis,他是一名外交官,原本生活在19世紀的法國。於是,兩個「迷路者」結伴同行,他們看到了彼得大帝正訓斥自己的部下,凱薩琳女皇急著上廁所,之後兩人無意間走入了聖彼得堡著名的冬宮,在其間他們穿越了35個房間,參觀了幾百幅著名的西方油畫和雕塑,親歷了伊朗使節造訪沙皇的儀式,巧遇尼古拉斯•凱撒家族「最後的晚餐」,並在1913年代末代皇室的最後一場盛大的華爾茲舞會上結束了他們的「旅程——法國外交官決意留在「這裡」,敘述者「乘上俄羅斯方舟」在舉目無邊的海上,開始了永不停止地漂泊。整個旅程橫跨了1800S到2100S四個世紀,如同見證了地球上第一個社會主義國家的興盛與衰敗。

俄羅斯•歐洲

俄羅斯橫跨亞歐兩大洲,東西方的文化在此交融,一直以來,俄羅斯渴望著歐洲身份的認同,但對於當時的歐洲而言,俄羅斯只是他們的小弟弟,他們並不承認俄羅斯作為歐洲一員的事實。影片中的法國外交官Marquis作為歐洲的代表,在影片的前半部份里,不斷在敘述者面前標榜歐洲的音樂和繪畫,對於優美的俄羅斯音樂,他聲稱是德國的作曲家所做,因為「作曲家都是德國人」;對於俄羅斯傑出的油畫和雕塑,他聲稱是從義大利引進或是抄襲,因為「俄國人都是抄襲者」。然而,不管他多麼竭力地維護他心中「歐洲優於俄國」的信念,在偉大的冬宮,在其中著名的Hermitage博物館,他被成百上千由彼得大帝、凱薩琳大帝等收藏的藝術瑰寶所震撼,甚至他對Hermitage博物館本身的建築俯首稱臣,從宮門、通道到門柱,從氣派的大廳到華麗的展覽室都使他發出感慨。在最後盛大的宮廷舞會中Marquis屈服了,他對敘述者說,我要留下來,留在這。在這裡,敘述者借 Marquis這一比喻傳達了導演 「俄羅斯屬於歐洲」的信念。

藝術品•藝術•記憶•歷史

在影片中,Marquis和敘述者對Hermitage博物館本身華麗的建築,及博物館館藏的眾多幅油畫、幾千座雕塑多次表現出了令人印象深刻的敬仰和震撼。冬宮位於聖彼得堡城市中心,被譽為聖彼得堡名片,其中充滿了沙皇王朝的所有臥室、豪華房間和宴會大廳。同時,歷屆沙皇統治者,依據個人的喜好,會在其中收集大量的藝術作品,它的館藏在歷史上著名的風流女皇葉卡捷琳娜二世的時候達到了頂峰,女皇為了使它變成一個充滿藝術氣息的高雅的幽會場所,搜集了大批的西方油畫以及古代東方、埃及、羅馬的藝術品。

Sparks曾經說,在記憶成為科學以致於淪落為一種電腦功能之前,記憶是一種藝術,因此記憶總與文學、繪畫、雕塑、最主要的是建築融合在一起。我想說,也許更確切的表達方式是:藝術品是一種記憶。記憶代表過去,過去代表歷史,因此藝術品也可以代表一種歷史。在對Hermitage博物館的建築及其內部藝術作品的稱讚中,我們感受到了敘述者(作為一個現代俄國人)對Hermitage博物館的歷史——它最興盛時期的一種緬懷,似乎也是對俄羅斯那一去不復返的輝煌歷史的緬懷。

在這裡,玩了個文字遊戲,我說「藝術品」是一種記憶,而沒說「藝術」是一種記憶,因為我覺得,藝術除了包括物質上的「藝術品」外,還包含著一種「藝術精神」,前者如果是一種記憶,會成為歷史的話,後者我想不會。因此,藝術可以傳承,亦可永生。因此從這個意義上講,敘述者(導演)在影片中除了對俄羅斯輝煌的歷史存在一份緬懷之情外,更是在呼籲一種可已經由時間傳承的「藝術精神」,而這種藝術精神在沙皇統治時代意味著俄羅斯人民特有的堅韌和毅力,因為冬宮所在地聖彼得堡城,是彼得大帝帶領俄人民在無邊的沼澤和幽暗的森林中建立起來的,在建立了聖彼得堡後,人們陸續建造起冬宮和Hermitage博物館。因此在現代俄國,藝術精神同樣包含這樣的含義。也是因此,聖彼得堡被認為是「永不沒落的俄羅斯方舟」,我想,這裡指的建造聖彼得堡的精神無論在何時都能幫助俄人民走出困境。

情感點•一鏡到底

影片共90分鐘,我想看過它的人對其中的一個場景印象深刻,在46分鐘左右,攝影機從Hermitage博物館內「走」了出來,其要表現凱薩琳二世慢慢走出歷史舞台。前45分鐘作為敘述者視角的攝影機一直在Hermitage博物館內徘徊參觀博物館,而當46分左右,Marquis和敘述者在博物館裡遇到了凱薩琳二世,她看上去身體虛弱,當凱薩琳二世在其僕人攙扶下,走出博物館來到館外的一條積滿白雪的長道上,並蹣跚沿著長長的雪道向前奔跑時,敘述者(即攝影機)跟在其後慢慢前推,此時畫面里由內景轉為外景,由封閉轉為開闊,配合著鋪滿整條長道的雪花,給人一種徹底的豁然開朗的感覺,就如同長時間積壓在心中的一股怨氣得到釋放。即使之後不到2分鐘時間,鏡頭又轉到了室內,在這裡,46種轉到室外並非是一種偶然。

通常一部精彩的電影都有三個情節點及一個情感點,後者往往發生在影片進行到一半的時候。通常說來,情感點將整個故事劃為前後兩半,是主人公情感的轉折點。在這裡,Marquis在這個場景發生的前後,在情緒上有了改變,前半部份里,他是個徹頭徹尾的歐洲擁護者,即對於俄羅斯的音樂、繪畫等等一概盡力表示不屑,但Hermitage博物館裡太多的震撼使他本來的信仰受到顛覆,並從這個場景開始,我們會發現Marquis轉而主動的加入到了那場盛大的華爾茲舞會中,並最終決定留在這裡。

前面提到,整部電影只有一個鏡頭,採用「一鏡到底」的手法,但絲毫不感到鏡頭的單調,原因在於鏡頭的推拉搖移做的很漂亮,其時而俯衝滑行,時而平移拉進,在同一個鏡頭裡表現出了多變的鏡頭特點。長鏡頭給我們的愉悅快感是「發現」,在鏡頭裡,我們和 Marquis及敘述者一起發現冬宮及Hermitage博物館的秘密——彼得大帝訓斥部下、凱薩琳大帝急著去廁所、尼古拉斯•凱賽家族的最後晚餐,我們目睹了沙皇的奢華生活、欣賞了上百幅世界名畫及雕塑、見證了俄羅斯的步步衰落、遭遇了天使與死亡,最後與敘述者一起乘上「方舟」,在茫茫無際的大海上漂泊,漂泊。

大海滾滾向前,歷史滾滾向前,昔日的烏托邦已死,我們的心不死,因為相信,「藝術精神」不死。

在「一鏡到底」的藝術「獵奇」中,亞歷山大•索科諾夫向我們展現了藝術的魅力——「藝術精神」的魅力。

喜歡俄羅斯,願俄羅斯方舟永不沉沒。

2006.6.4

評論