電影訊息

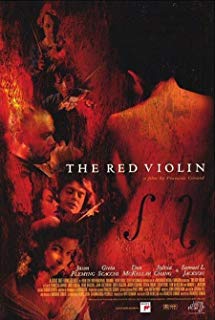

紅色小提琴--The Red Violin

編劇: Don McKellar and 佛朗科斯吉哈德

演員: 卡勒洛謝奇 Irene Grazioli Anita Laurenzi Tommaso Puntelli

红色小提琴/红提琴/

![]() 7.7 / 29,109人

130分鐘 | France:140分鐘

7.7 / 29,109人

130分鐘 | France:140分鐘

編劇: Don McKellar and 佛朗科斯吉哈德

演員: 卡勒洛謝奇 Irene Grazioli Anita Laurenzi Tommaso Puntelli

電影評論更多影評

2007-01-18 14:09:11

至寶的歸宿。

from my blog http://www.21du.com/frish/post/108.html

什麼叫做如獲至寶? 當你手裡拿著一枚王者之戒, 或是海洋之心, 凡高的《星月夜》, 抑或是一把歷史悠久的小提琴。也許, 當你起初你只是以為那是這塊金屬, 那塊石頭, 或者一塊具有形狀的木頭 --- 也許真不應該屬於你, 當你意識到它具有無窮的力量, 動人的故事或者曲折的來歷, 對不起..您那叫做佔有慾, 並不是愛。

至寶貝應該屬於誰? 如果你沒有看過《紅提琴》, 那我向你推薦它, 這部寶貝片子。

《紅色小提琴》(Violon rouge,Le) 是98年的一部加拿大影片。這個片子 又細膩又宏大, 細膩到一個音符, 宏達到跨越大洲大洋, 跨越300年。故事講述的17世紀造琴大師尼古拉-巴索蒂為即將誕生的孩子精心造了一把精緻的小提琴, 用他的話說, 其他的小提琴都是垃圾, 而他的孩子會成為音樂家。妻子在緊張的情緒下孕育著新生命, 請僕人用塔羅牌為她佔卜命運。占卜者說, 你會有很長的壽命, 會有一個漫長的旅程, 去很遠的地方... 故事就是在占卜者的語言下展開的。占卜者很神氣, 句句顯靈。然而造琴師的妻子在分娩的時候卻安息了, 她"很長的壽命"是怎樣延續的呢? 在這個片子裡, 我們看到了多病的天才, 琴魔, 音樂教師.... 我們驚嘆藝術的偉大能量與音樂家的氣質魅力, 長耳朵的人, 會覺得影片每一部份都非常好看。寶貝不斷更換著它的主人。

奧地利小提琴神童擁有非常高的音樂天分, 當彈奏第一個音符, 便讓人驚嘆, 他離開"寶貝"一會兒, 心臟就會停跳。

英國"唯一的"音樂大師波普, 追隨著琴聲來到了"寶貝"的跟前, 激發了新的藝術靈感。他一邊做愛一邊作曲, 演奏會當場的觀眾甚至產生高潮般的快感。

紅衛兵幹部項蓓為了保護這個"寶貝", 不畏付出代價將它託付給被批鬥的音樂教師周原。(影片中 中國的"紅色"部份)

美國樂器鑑定專家莫里斯一眼便從眾多被拍賣的小提琴中挑出了它, 並且著迷。

我一直相信一見鍾情。什麼是一見鍾情呢? 根據控制論, 我們知道一件鍾情就是用最少我們所感知的資訊, 達到最深刻的認同。這麼說複雜了, 暫且說它是"緣份"吧。將"深刻認同"解釋的再詳細一些, 就是看到本質。紅提琴的本質是什麼呢? 我喜歡這個故事, 他很巧妙, 將沒有生命的朽木富裕了活的生命, 將愛託付給時間。巴索蒂為即將出生的孩子傾心打造, 經過300年的漫長旅途, 經由一位父親想盡辦法得到了它, 並且送給了自己的女兒。

這個故事, 很認同愛。之所以致寶非朽木, 源自愛。法國音樂大師喬治 普欣愛才, 那個具有驚人才華的神童, 所以他沒有賣掉紅提琴交房租。波普愛著紅提琴, 乃至於和小說家維多利亞做愛, 更多是為了宣洩音樂靈感, 小提琴被手槍擊中, 一切了了。至於莫里斯, 將金錢與愛區隔成了遙遠的兩個空間, 我們在結尾的時候可以知道紅提琴的拍賣成交價, 這個結尾是

很有張力的, 張開了。

影片的演繹手法採用了雙重線索的模式, 技術複雜, 表現方式明了。一條線索是拍賣採用了回溯時間線的方式貫穿全篇(就像《大象》那樣), 一條線索是占卜者的占卜, 故事的存在彷彿就是在應驗預言。音樂方面, 當音樂神童Kasper 拉第一個長音符時, 我真以為是講Paganini 的故事, 因為很像24首狂想曲中的一首的開頭。講波普的時候我也往這方面想過, 魔鬼般的琴鋒, 恃才放曠, 放蕩不羈。可惜不是。不過這部電影的原聲演奏是由被稱為"現代帕格尼尼" 的有些像湯姆·克魯斯的美國小提琴偶像約夏·貝爾所演奏。中國的部份出演有張艾嘉和陶紅, 這一部份 很喜歡。

簡單說完片子, 回到提出的問題, 至寶應該屬於誰呢? 每個人都有了自己的答案吧。我們看到片與小提琴一起演繹人生篇章的那些人, 都能一眼看到紅提琴的本質。" 當你發現一件寶貝的時候你會怎麼做呢? " 莫里斯這樣問。" 佔有它..?" 他的朋友回答。莫里斯問他:" ..你有孩子嗎?"。是的。

愛終究有很多種, 生命也會以不同的方式進行, 無論怎樣閃爍火化, 都會終了。漫長的旅程也有歸宿。至寶應該屬於授愛之人, 不應只因浮華之名和身外之物而起佔有之心。對人, 對事, 對物。在這個商業無孔不入的社會,在我們感嘆藝術的偉大能量之餘 , 應該反思。

-frish ( http://frish.21du.com )

評論