2007-01-31 17:51:17

人生如戲

************這篇影評可能有雷************

之所以很喜歡這部電影,在於自己經常會陶醉於想像不同人不同的人生。而這個電影就提供了很多種,不同的人生態度,不同的人生目標,劃出不同的人生軌跡。

先來說說麥克希。一出場他就顯示了自己的聰明才智以及兄弟義氣。藉著自家搬家的馬車,他很容易的得到了本來屬於麵條的醉漢的懷錶,而在警察介入時,他又機智的幫麵條開拖。這些也使他很快融入麵條已經擁有的小幫派中,並成為靈魂人物。而與他的聰明才智可堪媲美的,還有他的勃勃雄心。在麵條入獄的十年間,他不僅發展了私酒偷運,設立了地下酒吧,而且還介入大規模的搶劫等犯罪活動中。在準備搶劫一批鑽石的行動中,麵條明顯表現出了他的困惑和驚訝,但他還是積極地參與了這一行動。而對於麥克希來說,那卻似乎已經習以為常。麵條屬於小富即安的類型,而麥克希卻心比天高,因此比麵條更會不擇手段。同樣的情形還發生在麥克希準備介入禁酒令接觸以後的馬車市場的時候,同樣和麵條發生了激烈的衝突,這種衝突的高潮就是麥克希提出搶劫聯邦銀行運鈔車,以及這一提議衍生出來的的各種陰謀。麵條想通過揭發同夥偷運私酒送他們入獄以使他們取消搶劫銀行的行動,麥克希則通過一些手法假借警察之手除掉同夥,獨吞了幫派多年的經營所得,在若干年後成為顯赫的政治人物。

所以從麥克希的人生路程來看,基本上是不斷進取也是不擇手段的,個人的名利擺在一個非常重要的地方,但是功成名就的他,並不快樂。良心的譴責,或許讓他長期失眠。對於歷史的隱瞞,也讓他在無數個白天擔憂著被人發現的恐慌之中。

而從他的感情生活來看,對待卡蘿爾的呵斥聲給我留下深刻的印象。麥克希對著卡的面說,他並不在乎她,他可以隨時讓她「滾」,儘管卡發出阻止的信號,但麥克希還是義正詞嚴一般。所以確實如他自己所要表明的那樣,他確實不被感情所困擾,而且對女性也幾乎沒有起碼的尊重。

麥克希在聽工會幕後人物提到禁酒令解除後如何走上「正道」時所表現出的濃厚興趣,以及麵條當時的抵抗情緒,不免讓人想起《水滸傳》中的某些情節。麥克希和宋江,努力想為整個團體創造更多的名利財富,當然這可能並不是團體其他成員的整體意志。有的人對於生活的要求就是要比別的人高很多,至於其內心的動機則可能是多種多樣的。有的人就只求眼前幸福,或者容易滿足。古往今來,無論黑白社會,前一種人都更容易成為領袖人物。

而很多人,比如麵條,可能會說麥克希「瘋了」。麥克希自然沒有麵條那樣大擺排場只為博女一笑的浪漫心情,也自然沒有有了一百萬就收手不乾的決定。要是推翻編劇的假設,我們認為麥克希很快樂,那麼他應該是那種視奮鬥和努力的過程為快樂的人。而在麵條,和現在如筆者這般的人看來,他,至少很孤獨,加上當年背叛所帶來的沉重心理壓力,他沒有可能對生活抱有享受的態度。

而最後,麥克希祈求能死在兄弟的槍下,或者可以使他在臨死的瞬間感到些許的解脫。遭到拒絕以後,他選擇了在垃圾攪拌車裡自殺。這說明編劇對於這個人物持不可原諒的態度。

我有時候也很想推翻劇本的假設,覺得麥克希並沒有殺掉同夥獨吞多年所得的性格背景。他與麵條等人固然有矛盾,但這並不構成除掉多年同伴的充分理由。難道,為了利於將來從政,也玩中國造反派常玩的「狡兔死,走狗烹」、「只能共苦,不能同甘」的把戲?

接下來說說麵條吧。可以說從影片的一開始,我們就知道他是本片的第一主角了。按時間順序來說的話,「最早的」時候,麵條是躲在廁所里偷看黛博拉跳舞。而這對男女的感情故事,貫穿了電影的始末,其實也貫穿了他們彼此人生的始末。不管在何時,麵條對黛博拉的好感都沒有變過,同樣沒變的是黛刻意保持的兩者之間的距離。所以,麵條是一個大情種。這可以以他包下整個豪華法式餐廳只為與黛共進晚餐為證。即使牢獄十年,他的真情卻始終未變。麵條對待兄弟義氣與對待感情如出一轍。比如儘管他並不同意參與搶劫鑽石,但他卻還是積極參與了。比如為了阻止兄弟們搶劫銀行,他向警察局告密說他們偷運私酒,期望能減輕他們的罪責。

可以說,在麵條身上,感情始終戰勝理智。這也使他常常處事有所牽絆而不像麥克希那樣斬釘截鐵。反過來,對于兄弟情誼的執著,也使他在數十年內因為「告密」事件而長期處於疚悔之中。影片並沒有具體說在那一事件以後到再次與麥克希見面的三十多年間,麵條的生活是如何度過的,但可以確定的一點是,他也不快樂。從小一起長大的兄弟們都死了,留下他孤單一人。

從這一點來說,我非常同意時代週刊影評人所說的,這部影片中的所有人都是失敗的,都談不上真正的幸福,包括黛博拉,那個在麵條看來永遠不老的女神。

從很小的時候,她就下定了決心要做大明星,要離開那片髒亂的紐約下城區。所以即使她內心一開始還對麵條有一些好感,但在目睹了麵條們與「暴哥」的衝突之後,她在她自己和麵條之間畫了一條清晰的界限:她的生活不應該和街頭混混扯上任何關係。這一條界限,在麵條那頓浪漫晚餐之後,變得有點些許的模糊。雖然,她還是毅然決然的說出了「我要去好萊塢」。然後在回去的車上,不知是出於憐愛還是真的壓抑的愛,她吻了他。這導致了強姦事件,這一他們兩個人之間最不堪回首的事件。(可能是出於偏愛,筆者對於麵條的這一行為並沒有覺得不可饒恕。從浪漫憧憬到必須接受黛的絕情離開,麵條沒有很多的時間去消化這一突變,而且對於這種情感的糾合,麵條的處理能力也非常一般)

不過不管怎麼樣,若干年後黛博拉還是實現了她小時候的夢想,成了超級明星。然而事業之外的感情生活呢?她選擇了麥克希。她愛麥克希嗎?麥克希愛她嗎?我對這兩個問題都抱否定態度。但不可否認的是,她和麥克希的性格更接近,都是非常理智的人,有比較大的決心,很強的意志力,以及內斂的自製的感情態度。

說完人物,最後說說自己看影片的雜七雜八的想法。

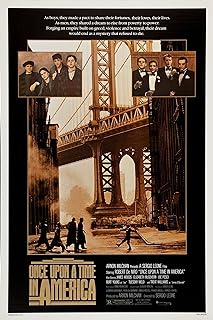

在看這部影片之前,在央視看過她的劇情介紹。儘管如此,也並不覺得知道影片結局會降低她的可看性。她是一部性格電影,她的敘述方式比故事本身更讓人難忘。導演不斷的在1968年的麵條們的現實生活中穿插很多的回憶,過渡的方式非常巧妙。

還有,說來丟人,這是第一部我買的碟片中有評論字幕的影片,這一點使我在第一天晚上3點多看完第一遍後,第二天下午又打著評論字幕欣賞了一遍。朋友知道了以後,說我真是「瘋了」。這也是一句在影片中重複好幾次的話。想起魯迅的《藥》裡面有個傢伙也說了這麼一句很酷的話。對於某件事過於著迷,在別人看來就像是「瘋了」。