電影訊息

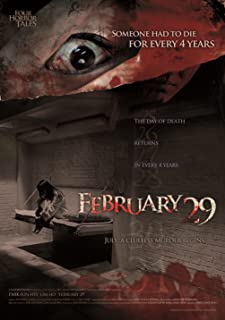

死期將至--February 29: 4 Horror Tales

演員: 朴恩惠 林湖

突然有一天之2月29日/一天突然首个故事之2月29日/February29-4HorrorTales

導演: 權中衡演員: 朴恩惠 林湖

電影評論更多影評

2007-02-05 13:15:29

《2月29日》:真相只是主觀的臆斷

《突然有一天之2月29日》:真相只是主觀的臆斷

■ 文/火神紀

沒有永遠的真相。

歷史。只是將一種扭曲的表層展現在我們眼前。

也許十年;也許百年。

如何挖開那些表層去尋找我們自己的真相呢。

某天夜裡。某個角落。某人。

也許。將顛覆所有的一切。

真相。只是個人的主觀臆斷。

因為沉溺。所以深信不疑。

——火神紀。題記。

《突然有一天》系列電影的第一個故事。

這是一個荒誕的故事。荒誕得讓人來不及思索這個故事裡所講敘的一切是否屬實;或者說,讓我們沒有餘力思考所謂的真相時,我們已經開始思考另一個問題了:什麼是真相是不是真的那麼重要呢。

一個遠行驅車而來的記者。一個關在精神病院的年輕女人。一份塵封在警察局的案卷。這三者組成了這部電影。所有的一切如塵掠世,不著半點痕跡。也許說,所有的那些有關記憶裡的一切,於今天看來,除了徒勞的悲傷,已經沒有任何意義了。

童年的陰影可以允許被無限地誇大然後反作用在故事的主人翁身上。這是很多恐怖片裡慣有一種模式。因為童年陰影,可以影響到主人翁長大之後所有的邏輯思維方式;更嚴重的時候,當某種思維方式開始在整個人的生活里起到影響性的作用時,心理學上可以稱之為精神分裂。

沒有真正的或者公認的真相。這部電影可以在三個假設下完成三個完全不同的故事。電影的最後並沒有告訴我們所謂的真相到底是哪個故事去完成這部電影,於是這部電影可以給我們留下無限的遐想。

智妍在精神病院的主治醫生說:真相只是一種主觀的判斷。潛台詞是告訴我們:不必去在意電影所講述的故事背後的真相是什麼;任何的故事背後的真相是什麼樣的東西,僅僅只是我們自己的主觀看法罷了。

1.第一個真相:智妍講的厲鬼纏身的故事。

也許。很多時候我們願意選擇相信她的故事。因為她的故事迎合了所有因為恐怖電影這種題材而去看這部電影的人們,以及他們的審美喜好。

她的故事裡充滿了種種恐怖電影裡應該具備的素質。比如說,離奇的殺人事件、連串的詭異現象、如影隨形的詛咒和不可思議的傳說等等。

且不說這部電影裡的這個故事裡的氣氛營造、燈光音響效果和運鏡的技巧,光是衝著她故事裡的這些恐怖無素,去看這部電影的應該大有人在。比如我。

能不能自圓其說總是恐怖片裡的一個軟肋。

很長的一段時間裡我並不在意這一點。因為很多的恐怖片所留給我們的總是一個殘缺不全的結局。似乎都想著讓我們有著可以尋思的餘地而故意給我們留著的。於是這種美中不足的結局偶爾會成了恐怖片一個不可或缺的劇情構造。

可是越來越多的恐怖片帶給我的視覺積累讓我開始對這樣的劇情設置有種嚴重的審美疲勞。於是我做了一個更冒險的而且會挨製片方罵的判斷:其實不是所有的恐怖片最後都必須給我們留一個讓我們去思索的結局,而是更多的時候,他們根本無力給出一個自圓其說的結局。這只是他們不得已而為之的難全結果罷了。

刻意的和非刻意的安排,在我看來,已經成為判定一部恐怖片質量優劣的一個重要指標了。

這部電影在這方面應該算是比較出色的一部電影了。智妍講的這個故事裡也許沒有辦法自圓其說可是至少少有漏洞。而且她的這個故事沒有能夠自圓其說的部份用後面警察局裡的案捲上所描繪的一切基本上也都把要說明白的一切都說出來了。

以一個民間傳說的故事作為基調和基本線索,再用一個官方的說法給離奇的事件一個總結。這樣的講述方式還是比較有說服力的。

智妍給遠道而來的記者講述發生在她身上的故事的開場白讓我很是驚喜。她是這樣說的:我給很多的人講過這個故事,可是沒有人相信;告訴你也沒用,因為你是不會相信的。

我很佩服原著小說作者和編劇對於文字駕馭能力和對於人性心理的拿捏尺度。因為當我聽到這句話的時候,我閃過的念頭居然是:不管接下來聽到的那些故事是如何離奇並且匪夷所思,我會努力讓自己去相信。因為我不是那種不辯是非黑白的庸俗孩子。

從電影的創作以及心理學的角度來說,這句話其實包含了兩個層面上的東西。從文字表面看來,這個話只是一個讓人不容易相信的故事開場白很簡單的一句話;可是從心理學角度來說,這句話其實包含了一種強迫性質的心理暗示。

無人相信,這樣的的字眼用來暗示的是人們虛榮以及祈盼出類拔萃的心理,聽到這句話之後,我們的心理邏輯會強迫性地把一個本來將信將疑的故事變成一個深信不疑的故事。

這是電影裡第一個讓我驚喜並且印象深刻的地方,因為講出這句話的智妍絕對是個講故事的高手。她的這句話對電影裡的記者的那種心理暗示,對於我們這些觀眾來說,也一樣有效。

講故事的智妍或者講故事的原著小說作者以及編劇是高手,因為只有高手才能如此深諳人性的心理,所以,聽這樣的高手講故事至少不會是一件乏味的事。

2.第二個真相:警察局案卷講的完美殺人案的故事。

警察局裡的案捲上所說的故事和智妍所說的故事相去不遠。電影用了大部份的篇幅來完成智妍的述說,而這部份的故事卻只是寥寥的幾筆勾勒。通過記者和智妍的主治醫生的幾句對白和幾個快速的剪輯所產生的對比效果非常簡潔而完整地完成了前一個故事裡那些無法解釋的情節轉換成了完美殺人案的述說。

這個故事最體現的也許是導演的功力而非其它。能用如此簡潔的鏡頭語言把眼前的這個故事衍生成另一個故事,並且在這之後還能給我們觀眾留下思索的餘地,並不是那麼簡單的一件事。

如果說,智妍的故事是一個用民間傳說演繹的離奇連環殺人案的話。那麼,警察局的這份案卷無疑是給這個離奇故事做一個官方的解釋。

智妍的故事是一個厲鬼纏身以及厲鬼連環殺人的故事。

警察局裡的案卷裡的故事,卻是把智妍作為一個殺人不眨眼的高智商美人殺人犯了。

這兩者的差異在於,我們對鬼怪之說的選擇是相信或者質疑呢。僅此而已。

這是這部電影最精妙的地方。一部恐怖片的兩個結局之後尚有思索空間,顯得難能可貴。

3.第三個真相:我所看到的精神分裂者殺人案的故事。

我看到的故事是,如果這兩個故事疊加的話會怎麼樣呢。

警察局裡,案捲上的故事自然地否認了所謂的厲鬼殺人,也否定了死去卻不見屍首的殺人作案,於是結果成了智妍殺人。因為設計巧妙,所有與案人員全部死去,而智妍這個唯一倖存者的話就變得無力反駁。然而這一點卻依舊不會影響他們的判斷。

可是有沒有一種這樣的可能性呢。如果他們說的一切都是真實並且屬實呢。只是他們彼此不相信對方而且對自己的看法深信不疑。

如果假設智妍童年時期被困井底三天的陰影讓她對黑暗有了一種深切的恐懼。這種恐懼被扭曲地投映在智妍的身上,因此而衍生出精神分裂的另一個她來的話,這種假設可以讓他們兩方的話都成了虛漏而又同時證實了他們的兩個故事,所有的一切都順理成章了。

在偶然的情況下,智妍知道了那次事故事並且知道了事故受害者的模樣以及聽說了關於殺死加油站人員的傳說和詛咒之後,她的身邊開始發生了一些奇怪的並且無法解釋的事情來。

在這樣的情況下,智妍長年累月對於黑暗的恐謊被激發出來,而因為她的工作又總是單獨一人在深夜裡,所以,扭曲了之後的分裂人格會變成她最害怕的那一個人,就是那個死去的女人,或者不見屍首的屍體。她會被強迫性地去逼自己去做那個女人可能會去做的事,比如那個殺人的傳說和詛咒;而在她換回原來的人格的時候,她卻不知不覺沒有半點印象。幻覺、幻聽、幻視……這一切就都徹底解釋出來了。

在我的這個假設里,作為智妍的她其實是無辜的。至少她自己也會如此相信,她只是一個神厲鬼選上的倒霉蛋罷了。

而她對於童年的陰影、對黑暗的恐懼而分裂出來的那一個人格卻是她最害怕的而且四處殺人的女子。說到底,她最害怕的所有一切,只是自己內心裡最恐懼的的那一切。害怕;害怕被自己的害怕所吞蝕。

她選擇了一種極端的方式來釋放她的害怕。殺人者,是那個從她身上分裂出來的怨靈。不是她。

殺人的時候那個她並不是作為智妍的那個她,而是精神分裂出來的另一個她。

警察說她殺人其實也沒錯。因為那個分裂出來的那個她並不真實存在。在法律認定上,作為智妍的她,是一個完整的人,她的所作所為已經足以將她判罪。而且法律上沒有辦法認定非智妍的她到底在哪裡。

精神病院的測試證明說,她有嚴重的精神病。警察說,她只是以此來逃脫她本該有的罪責。而她,所擁有的其實只有害怕。

在我看來,所有的這一切,也許都是真相。

我相信什麼。我不相信什麼。其實這並不是最重要的。更重要的是,這一切只是電影;而我,只是芸芸看眾裡的一個。我有我的看法,我有我的想法。這就是我所看到的真相。

真正的真相是什麼。其實,就是我們心底最深沉的呼吼。無他。

不管怎麼說,這部電影劇情不錯、故事不錯、導演不錯、演員不錯、效果也不錯。挺值得一看。

2007-02-05;丁亥年壬寅月庚午日。

附註:電影資料。

■片名:《突然有一天之2月29日》

(《February 29-4 Horror Tales 》)

■導演:鄭宗勛

■主演:任豪/朴恩惠

■類型:驚悚/劇情/恐怖

■片長:90 分鐘

■國家:韓國

■語言:韓語

■發行:韓國希傑娛樂株式會社

■上映:2006年7月20日 舉報

評論