電影訊息

電影評論更多影評

2007-02-18 08:42:45

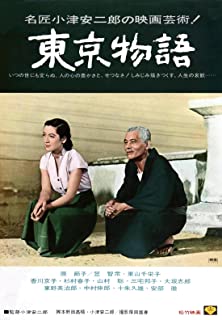

小津安二郎影展 —— 東京物語(1953年·黑白)

小津喜歡給劇中人起一樣的名字,喜歡用同一批演員,喜歡講述類似的故事,他不怕觀眾混淆,也許他的目的就是這個:希望觀眾把電影中不同的故事當做一家人發生的故事。千姿百態的人生說到底也是一樣的,不外乎喜怒哀樂、悲歡離合、生老病死。看過幾部小津電影的觀眾都不難總結出,小津理想的家庭組成是這樣:姓平山的一戶家庭,父親一般叫周吉,長子一般叫幸一;如果有次子,一般叫昌二;如果還有三子,一般叫敬三;有女兒或者兒媳的話,總有一個叫紀子(又譯節子),而且是最孝順最乖巧的一個;如果有孫子,最好是兩個,大的叫小實,小的叫小勇;每家人都有幾個常來常往的朋友,這家也不例外,總有一個叫服部,總有一個叫間宮;男人們一起去一家叫若松的料理店吃東西,去一家叫露娜的酒吧喝酒。

《東京物語》里就有這樣一個「理想」家庭,但他卻是小津電影裡最哀傷、最感懷的一部(《東京暮色》是個例外,殘缺家庭的雪上加霜,不具普遍意義)。甚至連畫外音樂都一以貫之地沉鬱、惆悵,不復小津愛用的輕快。這無疑是一部「遺言」式的電影,卻拍攝於小津創作旺盛期的中段,小津的風格從這部電影開始出現轉折,輕鬆詼諧走到哀傷的底端,又漸至釋懷,奠定最後「哀而不傷」的基調。

1951年的《麥秋》有一個跟《東京物語》里差不多老少三代同堂的家庭,那是小津心目中家庭態勢代表完美的一極,兩年後,小津用同樣的家庭構造,講述了家庭生活的另一面,那些無奈的,傷痛的,可我們不得不承受的一面。人性不總是善的,可怎樣的人性,只要不是極惡,都情有可原,這就是小津對現代社會,人們在傳統日漸瓦解的過程中,怎樣去面對傳統的解答。小津說:「我想通過父母與子女的經歷,去描寫傳統的日本家庭是如何分崩離析的。」

《東京物語》同時也是文德斯最喜歡的小津電影,1982年他在羅馬一次放映會上,選擇此片,作為對自己電影工作有特別影響力的作品來播放,並觸發拍攝屬於自己版本的「東京物語」的念頭。第二年,他果真踏上去日本的旅程,拍成了著名的《尋找小津》,這部紀錄片的開頭和結尾不是別的,正是《東京物語》的片頭片尾,文德斯就用這種獨特的方式,向他崇敬的前輩導演,向他喜歡的影片致敬。

那麼,我們也從這個開頭開始講述吧:父親周吉和母親要去東京看望兒女,鄰居探頭進來寒暄說,你們真幸運啊,兒女們都這樣有出息。老兩口笑著謙虛道,哪裡哪裡。

這是一個在戰爭中基本得以保全的幸運家庭,最困難的時期已經熬過去,天倫之樂近在眼前。大兒子幸一在東京當醫生,二女兒繁在東京開美容店,次子昌二雖過世八年了,二兒媳紀子仍舊獨身,對他們很孝順,除了留在家鄉陪伴他們的小女兒京子外,大阪還有三子敬三。一個光明的開頭,風帆撲撲作響,憧憬而略有些急切。兒女們都大了,各自成家,父母漸漸老去,趁這把老骨頭還走得動,再不去東京看看,以後恐怕就沒機會了。老兩口就是帶著這樣的心情上路的。

可實際情況是,還沒等他們到大兒子家,孫子就因為爺爺奶奶來要騰地方,媽媽把他的書桌搬到過道去,而哭鬧不止。老人大而無當、到哪兒都礙手礙腳的尷尬處境初見端倪。

東京,龐雜忙亂,流水線一樣的都市。快節奏的生活如街道上低頭不語只顧趕路的行人,你稍一遲疑,就有可能擋了誰的路,招來不耐煩的白眼。影片中丈夫曾說,東京真大。妻子答,是啊,如失散了,可能一生不能再見。道盡老人們面對陌生環境的迷惘和無措。

老人們弄不清自己置身何處,弄不清兒女家的方位,在迷宮般的城市面前弱小得像個孩童。在兒女家也好不到哪兒去:大兒子工作繁忙,沒時間帶他們出去玩。搬到女兒繁家,依舊每日困守二樓,有時鑽到三樓小露台透透氣、曬曬太陽。老兩口漸漸也明白兒女們的處境,就像丈夫對老朋友感慨的:東京太大了,要出頭不容易。除了二兒媳紀子請假陪他們出去遊玩一天外,老人沒去過東京任何地方。每個人都在各自生活的重壓下疲於奔命,實在忙不過來,兒女們決定湊錢送父母去熱海泡溫泉。

廉價旅館裡整夜的喧鬧,透過薄薄的板壁陣陣鼓躁,二老輾轉反側、難以成眠。第二天,寧靜的海邊,夫妻倆這樣一問一答:

丈夫:這是年輕人來的地方啊。

妻子:是啊。

丈夫:東京遊覽過了,熱海又到過了,回去吧。

妻子:回家吧。

不想剛一回到女兒繁家,就被女兒埋怨了一通,問他們怎麼不多呆兩天,家裡正好當天有什麼講集會,輪到她主持,人會非常多。兩位老人商量著該怎麼辦,丈夫決定,讓妻子去紀子那兒湊和一晚,自己去找老朋友,若能留宿就最好了。可時間是下午,紀子還沒下班,夫妻倆只好去上野公園逛著打發時間,丈夫微笑著說:終於無家可歸了。妻子無奈地笑著:是啊。

別有目的地拜訪朋友,是不是會格外心虛呢,老人雖神色如常,我卻無端感覺他如驚弓之鳥,時刻都在察言觀色,時刻都在提心弔膽。家家有本難念的經,從故鄉移居東京的老朋友們也過得不好。一家的兩個兒子都戰死了,剩下老倆口把家裡的房子租出去勉強為生、打發殘年;一家只有一個獨子,又虛榮又自卑,在城市巨大陰影的擠壓下,兒女恐怕剩不下多少閒心去關懷老人,安撫一顆失落的心。三位老友無處可去,只好泡在小酒館裡打發時間,尋個暫時的「安身處」。大家你一言我一語說著各自的壓抑、煩惱。其中一位總結說:「沒有孩子會寂寞,有了孩子又會嫌棄你,兩樣都不好。」這一段最讓人揪心!

佐藤忠男曾指出,小津有一種道德觀:「不向允許自己撒嬌的人過份撒嬌」。這話聽上去有點「繞」,其實就是說要克制,要忍耐,按《麥秋》中哥哥的話說就是不要給別人添麻煩,讓別人為難。這忍耐不是一味退讓,而是包含著一顆為對方著想的心,無論何時都不放縱自己,寧可有失親切,也不要傷了感情。這是多麼東方式的處事觀念,老兩口就是從這個觀唸出發,才在自己兒女家中也處處留意,時時小心。我想起過世外公的一句話:久住令人厭,勤來親也疏。外公生前常念叨著這句話堅決拒絕母親要他再多住些日子的懇求,給年幼的我留下一個不懂變通的老頑固印象,如今才明白,其中蘊藏、老派的自尊、寬厚、隱忍和體諒。

想在小酒館混上一宿的「企圖」失敗了,戒酒多年的父親又喝得酩酊大醉被派出所送回家,還帶了個莫名其妙的朋友,女兒繁很生氣,沒好氣地不斷抱怨。另一邊,妻子卻得到兒媳很好的照料,逼仄的空間裡老人全身放鬆,由衷嘆道:「這一天真長啊,從熱海回來,去了繁家,又出門,最後來到這裡,這是我在東京最幸福的一天。」這麼說著,老人百感交集地哭了。

第二天,老兩口便踏上了回鄉之路,彷彿叨擾了很久,其實才不過十天。兒子說:你們這趟哪兒都去了;老人笑道:是啊,沒有遺憾了。女兒還不忘提頭天晚上的茬:父親以後不許這麼喝酒了!父親好脾氣地答:已經受到教訓了。母親彷彿預感到什麼似地說:你們都忙,這趟見過了,萬一出了什麼事,大家也不用特意回去了。

一語成讖,母親回到家鄉就病危了,剛道別不久的兒女們紛紛趕回,母親平靜地離世。年輕時生活艱辛,丈夫荒唐;中年時戰爭離亂,喪子之痛;晚年時兒女冷淡,心情寂寞,人生的跌宕都過去了,像所有的悲苦和擔憂都找到了一個穩妥的擱置處,她可以放心去了。

而整個的過程中,父親只是無意識地重複兒女們的話:是嗎?她不行了?是嗎?她去了?笠智眾「擅長」如此喃喃自語,這一次卻格外淒傷,又格外安詳。人生的孤獨、失意、挫折、苦難,一一承擔,扛過去,就是不遠處的死亡了。死亡因此並不那麼悲慟,也不像想像中那般恐怖,一步步地,生命感知到它,熟悉了它的氣味,並最終被它收服(或者說生命最終收服了死亡也可以),它們最終融為一體。卸下生之重負的生命輕盈地沒入死之虛空,帶著幸福的回憶,從此不為塵俗所礙。

辦完母親的喪事,兒女們又匆匆離去,只有二兒媳紀子多留了幾天。鮮明對比很容易讓人聯想到某種關於孝與不孝的倡導和鞭撻,可小津無意於此,他只是想承認現實無常的同時體諒人生無奈;竭力保持自己世界潔淨和周全的同時,也原宥他人的自顧不暇、浮躁輕慢。

影片中自始至終微笑著的老兩口只抱怨過這麼一句,說兒女們長大了,也變了,大兒子原來很親切呀,二女兒小時候很溫柔。可話鋒一轉,他們和《麥秋》裡的老人一樣感嘆道:「無論如何,我們還算是幸福的。」「沒錯,我們很幸福了。」

更明確表達小津這種態度的,是小女兒京子在片末質疑親族們寡情自私時,和原節子飾演的紀子有這樣的對話:

紀子:我像你這麼大時也這樣想。但是孩子長大後,總會離開父母,會有自己的生活,他們不是存心不良才這樣的。大家都會以自己的生活為重。

京子:可能是吧。但我不想變成那樣,太冷酷了。

紀子:也許是,但每個人都會這樣,慢慢就會變。

京子:你也會?

紀子:是啊,我不想變,但也會變成那樣。

京子:人生真令人失望啊。

紀子:是的,不如意事太多了。

從容靜觀,時光流逝、親情離散、生命消隕。不抱怨,不企求,在溫暖的底色中恍然一絲人生的涼意。小津電影的世界,就是這樣。

他從不對人性做過高地期望和要求,但也從不對人性本身的良善失去信心。《東京物語》中的二兒媳紀子,大概代表了小津心目中的理想女性形象:美麗、賢惠、克制、孝順、堅強、真誠。。。她身上的閃光點如此之多,差不多要「神化」了,可小津畢竟眷戀的是人間溫暖的煙火味,而不是高不可攀的天堂聖殿。影片末段,原節子在笠智眾面前掩面而泣的鏡頭是個破解:「我不是什麼好人。。。我很狡猾,我不像父母想的那樣總是懷念昌二。」

忍耐的崩潰恰好證明了一個人的鮮活。人是情感的動物,會動搖、會害怕、會猶疑、會失望,誰都一樣。一個人生活的紀子,和寂寞相伴長達八年,也許正因為如此,她才看出了二老微笑背後掩藏的失落受傷。紀子的表白使她從蒼白的完美中解脫出來,回復人性矛盾的豐富,這樣說來,在她眾多的優點中還可以再加上兩條:自省和坦率。

人們總說小津一生未婚,怎麼這樣理解家庭生活的種種,我忽然間有些明白了,和紀子一樣吧,感同身受。又或許,正因為小津能從具體生活的俗務中脫身,才不至於當局者迷;正因為他能從一個理性和感性配比恰當的交融點看世界,才旁觀者清。沉浮人情世事、不述離傷的《東京物語》從這樣一個小津手中誕生,也不奇怪了。

影片中有兩個鏡頭特別值得回味:一個是二老剛到東京,大兒子本來打算帶他們出去遊覽,都整裝待發了,卻又臨時出診取消計劃。換回家常裝束的丈夫坐在窗前,看見遠遠地一高一矮兩個身影,那是妻子領著小孫子在公路橋邊玩耍。那個視角很平淡,卻無端感覺氣韻悠遠,娓娓不絕,一股難言的孤獨湧上心頭,眼眶不禁一濕。

另一個是在熱海海邊,二老作出回家的決定後,丈夫先起身,妻子緊隨其後,一下沒站起來,跌坐在自己腳上。丈夫問,怎麼了?妻子答,不知道,也許昨晚沒睡好。兩個不願給別人添麻煩而儘量忍耐著的老人形象,多麼無助,多麼懂事。用「懂事」這個詞彷彿不很恰當,但老人頹然跌倒的那刻真就是孩童般的弱小。之後鏡頭拉開,一前一後兩個身影,讓我想到谷崎潤一郎《春琴抄》中的佐助和春琴:一生摯愛春琴的佐助一生謙恭,哪怕死後終於和春琴葬在一起,他的墓也稍微靠後,象生前那個卑微的小學徒一樣,永遠在稍後的位置扶持著他的主人、他的愛人春琴。而這部影片中是倒過來,丈夫走在前面,妻子跟在後面。詩云:執子之手,與子攜老。我想:其實不執子之手,也能一起老去呀。

一樣的空間,塌塌米上端坐的身影少了一個,路過窗前的鄰居又過來問候:「真沒想到,發生那麼多事,你要多保重。」丈夫周吉微笑著回答:「是啊,一個人生活,覺得每天都特別長。」

「做人,真寂寞。」——這是鄰居的回答,也是老人內心的沉吟。

「斂輕裾以復路,瞻夕陽而流嘆」,外面的世界川流不息,屋內的一隅形單影隻。時光在逝去,生命在更迭,回憶在永恆。滴噠滴噠的鐘聲越來越響,但,我們只能退進心靈的最深處,才聽得見。

評論