2007-03-05 22:11:02

飲食男女,人之大欲

************這篇影評可能有雷************

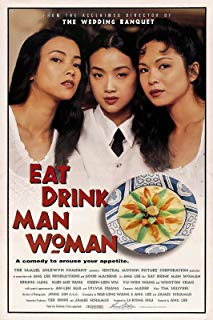

飲食男女,人之大欲

-----------淺品東方儒俠的食色盛宴

擁擠的街頭,隨著信號燈的改變,車子如卸閘的洪水一般洶湧,好似壓抑著的慾望迸發的一剎那,千滋萬緒湧上心頭……

這是影片的開始,也是整部電影的情感基調.片中隱忍的父親,他的感情就如同被抑制的洪水,總是在嚴肅背後透露出一點點小小的深情.作為名廚的他事業成功但是家庭不幸,妻子早亡,他含辛茹苦地帶大三個女兒,每週用」星期天的晚餐」來維繫父女之間的感情,卻因一貫的嚴肅與壓抑,與女兒間隔開了萬水千山,每天花一大堆時間做出一桌的華麗,收穫的卻是惆悵與虛無:大女兒是虔誠的教徒,吃飯前總是不忘感謝上帝的賜予,卻遺忘了父親廚房忙碌的辛勞;二女兒因當初父親的嚴格要求而功成名就,卻說出了」為了離開那個家,一切都值得」這句令人寒心的話;三女兒生在集合中國飲食技藝一身的名廚之家,卻在洋快餐打工,後來又跟女友的男朋友在路邊攤吃得不亦樂乎,這不能不說是對父親的諷刺.這無疑是中國大多數家庭父母與子女關係的縮影:缺乏包容和理解.確切的說,是子女缺乏對父母的包容和理解.父親是隱忍的,就像第四次家宴上父親講的」不想因為個人的事情連累家人」,他雖然與女兒們的朋友錦榮相愛,卻因為顧及女兒們的感受而一拖再拖,就像錦榮說的」感情是兩個人的事,可是他很愛你們」因為愛,父親可是壓抑自己的感情,而相反,女兒們卻個個不省心,不顧及父親的感受:小女兒人小鬼大,不僅搶了女友的男朋友,還把肚子搞大,然後完全不考慮父親的想法,搬離了父親的」世界」,大女兒自以為最疼愛父親,也明明知道」家是他的全部」,而且口口聲聲說要」照顧父親一輩子」結果卻是」等不及」地在神的面前把自己嫁了.而兩個女兒的相繼嫁人以及^搬離,只是跟父親」宣佈」一下,絲毫沒有徵求意見的那一份尊重.至於二女兒,她無疑是最想搬離那個家的人,從一開始的買房子,不惜投入所有積蓄,到後來工作陞遷到阿姆斯特丹,可具有諷刺的是,她卻是最後一個離開的.女兒的相繼離開,如同信號燈的改變,使父親積蓄的感情象火山爆發一樣濃烈.終於說出了」不說,沒對不起誰,說了,只是不想委曲求全」的話,小小地指責了自私的女兒們一下,同時對於錦榮的感情也做了交代,是整個影片的高潮所在.這由隱忍到迸發的感情是本影片最大亮點.

飲食男女,人之大欲.這句孔老夫子的經典話語從父親口中說出,著實代表了電影的兩個主題:食與色.從影片一開始那將近四分鐘父親的廚房忙碌,就把觀眾帶入了一個充滿隱喻的美食世界,看著那些活物在父親手中從生到死,從不堪入目的血污到令人胃口大開,不免俗地想到美輪美奐的盛宴背後,是無盡的辛酸與支離破碎的一顆慈父之心.然而」食」這個主題的表現真是僅僅是李安對於中國飲食文化的闡述嗎?我想不盡然,飲食是民生問題沒錯,可是在這部電影中光把」食」看做是生存必須那就有些狹隘了,為什麼父親的星期天晚餐是」不能不去」的呢,因為在這裡,」食」已經成為了一件十分莊重的事情,是全家人得以聚在一起的紐帶,而在中國的傳統思想中,幾世同堂的」堂」又不外乎飯堂,吃飯也由一件瑣碎及必須的事情而轉化為」宴」,——不得缺席的家宴,這」不得缺席」包含了女兒無盡的反感,也包含了父親無法言說的無奈:愛女兒,想女兒,想聚會,想溝通.但結果卻是女兒們的挑剔味道和匆忙宣告.正所謂」眼不見,心不煩.這個」食」對於他來說就是」菜上桌子,卻一點胃口也沒有」,也許對於他來說,失去」味覺」是最好的逃避.

中國有句成語叫」秀色可餐」,可見飲食男女的重點還是在」男女」上,本片的情慾表現也十分切合人物特點:父親隱忍,所以整部影片他與錦榮的情感表露僅僅是電話教做菜,幫姍姍做飯,聽聽未來丈母娘的嘮叨來尋找情愛的出口,極為含蓄內斂又不失真實;大女兒是虔誠的教徒,保守刻板,卻在學生與她開的情書玩笑後找到了長久情感宣洩的出口:向心儀的體育老師索吻;至於」他要,我又是教徒」之類的顧慮也合情合理,可圈可點.二女兒是新新人類,很現代地跟前男友保持」分手仍是朋友」的關係,而又與同事發生感情,所以她在片中的兩段情慾情節很激烈,一如她的性格.三女兒在懵懵懂懂及對愛一知半解中,以一顆青春萌動的心與男友激烈碰撞, 在暗室裡,兩人看著顯影的照片,扣住了對方的手,流露了人對於衰老、死亡的恐懼和哀傷。最後珠胎暗結,暗房情感交融的情景設置也確實符合她的心態---對於愛情的摸索仍是在黑暗中捉迷藏.片中這些恰倒好處的情慾描寫使影片更具可看性卻不失教化意義,實在是一頓情色拿捏得當的情感大餐.

既然是情感大餐,自然情感的展現是這個影片的重頭戲,愛情,友情,愛情這三種人世間最美的情感,在該片中也被渲染的淋漓盡致.

父女之間的親情是首當其衝,父親愛女兒,這是無須質疑的,父親的愛揮灑在那些花一天功夫的菜中,融化在每一次為女兒洗衣中,還有那一聲聲」起床」的呼喚中…然而他收穫的是什麼呢?菜被女兒挑剔地指出他味覺退化,洗衣卻被女兒責怪搞錯了彼此的衣服,叫起床面對的卻是扭身的背影或是針鋒相對的拌嘴…不過我想,也許父親的樂趣就在於此吧?花一天工夫做的菜也許只是女兒生活的作料,但是它讓大家聚在一起;為女兒洗衣即使是內衣也那麼仔細,至於起床他更是享受那女兒沉睡的溫馨,女兒一醒他就又變回了那個嚴肅木訥的父親.也許女兒對於父親的愛也就在於那些挑剔與苛求中吧?這裡特別要提到的是二女兒與父親的情感變化:父親是最疼愛二女兒的,因為她模樣最象亡妻,性格又是兩人的結合,然而這種愛只能通過外人之口(溫伯伯)點明,並且由外人作為中介,我想影片安排溫伯伯這個人物就是為父親和女兒揭開心結的,而溫伯伯的逝去引起了兩人對生命的思考,以及中介消失必須面對彼此的慌亂。女兒是父親的剋星,或者可以說,父親是他的剋星,她固執地認為父親「看她不順眼」,於是四處尋求出口,「把所有錢都丟下去了」只為逃離那個家,她可以在父親看似嚴厲實則關懷的話語後反駁一句同樣的,甚至可以在父親好友溫伯伯入院時毫不吝嗇地給他一記香吻卻忽視父親「吃醋」的眼神。。。這小小的手段多麼真實地反映了當代中國那種隱忍的情感宣洩:父母子女之間彼此深愛卻不好意思說出口的境遇。然而最後女兒親自下廚使父親恢復味覺的情節使本片獲得了圓滿,那一聲「女兒」「爸」也使父女親請得到了昇華。其中有一個細節設置得巧妙生動,就是二女兒去醫院看溫伯伯,無意見看見父親從心臟科檢查出來,還和一個醫生交談著什麼,這時她的心馬上緊張起來,然後鏡頭一轉,一個躺在病床,奄奄一息的人吸引了她的視線,她感受到了那個人渴求生命的目光,鏡頭再一轉,父親不見了,等她找到時,父親已經進入了電梯,她所看到的,是父親與她的相隔——電梯門的緩緩關上,也許她心中想到的還有陰陽永隔。

愛情無疑是親情的催化劑,女兒們因「愛情」的相繼離開是促成父親下決心飛向新生的導火索,也是父女間親情昇華的工具,本片展示了八種愛情(或許更多),他們各具特色扣人心扉。

1.父親與亡母的愛情:對於這種愛情,兩個女兒有不同的見解,大女兒認為那是「老式相親相愛的方式;二女兒則認為「吵吵鬧鬧算什麼愛」只是「老式的戰爭」語氣中充滿不屑。其實父親與亡母的愛正代表了現在中國大多數家庭父母所呈現給子女的愛,沒有浪漫與激情,只有瑣碎與平淡,有時候,反而爭吵是感情的昇華。由幾個片中細節可以看出父親是愛亡母的:影片反覆出現亡妻的照片,到最後搬家時,父親把亡妻照片裝入箱中,算是他對這段老式的愛的祭奠吧。

2.父親與錦榮的忘年戀:兩個人一個飽受婚變和嘮叨母親的折磨,孤苦伶仃帶著孩子;一個早年喪偶,為自己的事業及三個女兒傷透了腦筋。這是段在常人眼中近乎傳奇的愛,從一開始的壓抑,「這次不說,何時說」的呼聲,到最後父親在餐桌上「說了,只是不想委曲求全」的豪邁,這中間經歷了一些零碎的鋪墊:一開始的電話,父親在熱情地教授別人做魚,那麼是誰的電話呢?後面姍姍的一句「媽媽今天把魚煎糊了」給了觀眾提示,現在想來,父親為姍姍不辭辛苦地送菜送飯與忍受梁伯母的嘮叨與煙燻其實是「討好」錦榮的「小花招」,到影片最後,錦榮挺著大肚子的一句「愛你」把這段來之不易的愛情渲染得十分到位。

3.梁伯母「理所當然」的愛情:也許對於梁伯母,這不能叫愛情,放在這談也有些牽強,但是梁伯母這種盲目可笑卻又想當然的愛情,確實代表了為數不少的中國式婚姻。梁伯母的出場是在二女兒對父親歸宿的調侃里,真可謂未見其人,先聞其型,可見她的出場在世俗的眼光中註定要與年齡相仿又同樣單身的父親有關,梁伯母在女兒的「背叛」中,也一相情願認為老朱「跟我蠻談得來」,其實是屈於世俗的眼光,可見她表面是一個新派的人,抽菸,認為女子不要嫁人,但心中卻是刻板與世俗的,至於結局老朱請求她把女兒嫁給她,她的反映說是對忘年戀的反對,不如說是對自己一相情願的惱羞成怒。這種想當然是的愛情普遍存在於我們生活中,而李安設置的結局出乎意料,也是對這種愛情的反擊。

4.大女兒的臆想之愛:大女兒的形像在片中十分飽滿槍眼,她的愛情是一出讓人哭笑不得的悲喜劇。她生活在里自己編織的謊言裡,把不曾存在的愛情作為心碎的理由。她像所有的老姑娘一樣,固執,矜持,敏感,開不起玩笑,曾經那麼痴情於自己女友的男朋友,可惜一直只是暗戀,看著別人結婚生子又離婚,跟自己一點關係都沒有,只有用宗教信仰麻醉自己,就像她最後爆發時的叫囂:「打球也要有對手,為什麼只讓我自己對著空氣談情說愛。」在二女兒發現她的愛情「秘密」後,對於大姐不曾愛過的憐憫促使她們一對姐妹握手言和。老大這份執著的臆想之愛看似荒唐可笑,實則有她的必然:母親早亡,自己作為老大,義無返顧地扮演母親的角色,常年克制自己像個家長,於是保守刻板的她沒有愛情也是自然而然的,臆想式愛情看似可笑,其實有它存在的必然以及讓人辛酸的理由,也鑄成了二女兒對於感情認識的飛躍,是不可多得的神來之筆。

5.大女兒的爆發之愛:由於一句「拋繡球」,老大開始了第二春,老愛端出曾經滄海的架子,但愛情來時,她一樣心動如水,一樣手足無措,一樣慌張愚蠢得如同任何一個戀愛中的女人。老大一臉素淡在校園裡川行,可是,體育老師和情書叫她心思蕩漾,終於穿紅披綠,在廣播台上高喊.她一遍一遍的看著那一封封情書的時候,片中關於她的內心和行動變化是很緩慢的,正當觀眾為她的出路而著急時,突然出現了一個特寫鏡頭,一支紅艷艷的口紅被迅速的打開了。從「叫囂」「索吻」到結婚及充滿淚水的離開,這一切情節發展之快使人目不暇接,很難相信這就是那個凡事不多問,有事不外露的虔誠的基督徒所能作的出來的,而她最後的突破自我,實在另人振奮。這樣一個為段虛構的單戀執著了九年的女人卻因為學生玩笑的情書和體育老師恰當好處的出現而一掃過去的陰霾,煥發第二春。而這個春天是以閃電結婚以及離去時釋放的淚水結束。讓人欣慰也讓人感慨:愛情來時擋也擋不住。

6.二女兒自以為灑脫的後現代愛情:二女兒可以說是中西文化融合最徹底的一個形象,自以為灑脫,看不起「老式」的愛情,與前男友保持曖昧不清的關係,與此同時,又與上司不清不楚,看似很現代,實則骨子裡的傳統與克已在左右著她,於是現代的背後,是她無法忍受情人結婚後還要與她保持曖昧,是她在以為上司是姐姐前男友時的剎車,最具諷刺意味的是原本風流自賞從來能全身而退的她只配享受舊情人咖啡後兩個小時的空擋,本來有好感的上司也優雅從容說我們會是好朋友.其實這正是導演對於現代或者自以為現代那種不負責任的愛的諷刺,最後結局的慘澹也是導演對於世人的警示。

7.三女兒青春衝動的愛:最小的二女兒卻最早結婚生子,且是未婚先孕,非法同居,,且不論她是橫刀奪愛槍個女友的男朋友是否道德,單就年齡來說也讓人感慨:青春是一本太倉促的書,來得太急,走得也匆忙。

8.三女兒女友的折磨之愛:三女兒的女友是作為一個炮灰形象出場的,她的出現是為了讓三女兒的青春劃上個問號,但是她的「愛他就要折磨他」的戀愛觀點讓我印象深刻,她以為愛情禁得起等待,青春禁得起揮霍,於是頻頻耍些折磨人的小伎倆就以為追得辛苦才知道這珍惜,這種折磨最後讓她錯失了愛情。這也是對現代青年的警示。

光有親請和愛情,未免過於險隘,於是老哥倆的友情點綴其中,同時也推動情節發展,他們的友情是深刻的,從一開始,老朱堅稱「我的味覺好得很」到溫伯伯去世後老朱一句「我的味覺死了」……此誠高山流水知音稀,伯牙斷琴傷子期的經典台詞。這樣的友情讓人嚮往也讓人感慨。

影片在整體節奏上是溫和的,然而這種溫和卻無法阻擋感情洶湧的暗流,例如戲中反覆出現的雨景,就是慾望所代表的鏡頭語言,那一幕幕或狂熱或溫和的雨景,代表了父親心中澎湃的感情,也代表了飲食男女的慾望之流。路口也是時常出現的場景之一,然而總是有阻隔的,前幾次是指示燈,後幾次是交通警在維持秩序,然而在這秩序的背後,是無法抑制的感情洪流,使得父親慌亂的心通過鏡頭來抒發了「誰來維持我世界的秩序」這種心理期待。又如父親得知小女兒未婚先孕時在澡堂里用濕手巾幪住了頭,則代表他現在的一頭霧水及千頭萬緒。而反覆出現的推拿鏡頭則是隱喻父女關係猶如推拿,看上去是折磨,很痛苦,實則是享受。關於此類抒發人物內心世界的鏡頭的把握,李安可謂是得心應手,再如大姐朱家珍在一次一次的收到騷擾情書的時刻,其內心緊張,疑惑,甚至有一點兒憤怒,在她看到「深秋」字樣,知道情書不是那個新來的體育老師所為後,她環顧四週,看看辦公室裡其他老師的形態,此刻,一個主觀鏡頭準確地反映了她當時的心理狀態,使我們就站在家珍的角色去體驗這種複雜的內心感受。當家珍鼓起極大的勇氣,走向學校的擴音喇叭前時,也是以家珍的視角來觀察學校里鬧哄哄的打掃衛生的場面。鏡頭有一些晃動,這表示家珍的情緒比較衝動;鏡頭前的人樣子也不是很清楚,體現出此時家珍早已心無旁騖,決心要抓住作惡作劇的傢伙,而靜止的人群,則反襯她的心難以平靜。

「飲食男女,人之大欲,不想也難。」影片從中國的飲食文化出發,由飲食的五湖三江匯流入海的「一個味兒」到男女情感的「多味」。由「味覺喪失」到「味覺恢復」的功德圓滿,體現了儒生李安對於「和為貴」的理解。他總是能反應時代,至少能把他所表現的那個時代表現及至,出國熱,房產熱,性的解放等,各種觀念上新舊的衝突彙集起來也就成為了東方傳統人倫觀念與西方新進思潮的衝突,或者也是兩代人思想上的衝突。從這一點來說,這樣的電影,即使現在來看,因為其衝突的仍然存在而電影也同樣具有時代意義。

毫無疑問,李安是華語導演中對家庭最感興趣並且最執著的一位,從《推手》《喜宴》到《飲食男女》,幾乎每一部電影都緊緊圍繞著家庭,都用卓越的敘事表現出一個家庭中縱橫交錯的關係和影響力, 中國傳統的儒家文化當中,家庭是一個人奮鬥一生的目標和根源.一個人的出生來自家庭,他的成長,學業,工作,婚姻,生育,死亡,無不跟緊緊圍繞他的家庭相關.這一點也許是中國人身上最濃重的特色. 李安緊緊抓住中國家庭的中國特色,在《推手》和《喜宴》中詳細地描述了中西家庭觀的區別.《推手》表現了傳統的中國文化與美國的風土人情之間的衝突。由於中西方文化的不同,加上年齡、語言、生活習慣的不同,使主人公老朱根本無法和兒媳交流,也無法融入兒子的生活,老朱真的成了一個多餘的人。老朱一身太極功夫足以讓他自傲,但在美國他卻什麼也沒法干,連洗盤子都幹不了。這是個難以調和的矛盾,也難怪兒子要以頭撞牆。所有的兒子和所有的老人都會遇到這種兩難的局面,面對這種衝突,李安也只能在冬日的陽光下輕輕的長嘆了。就連最後的結尾,兩位老人似乎又要走在一起、互相扶持了,本該是個圓滿的結局,李安都只是讓陳太太輕輕答了一聲"沒有",把無盡的惆悵留給了螢幕前的觀眾。美國是青年人的天堂,老年人是墳墓,富裕的物質能夠保障老年人的生活,然而,兒女的溫情卻不像中國人,可以看出中國傳統文化在影片中得以充分地發掘。以現代人的目光看中國傳統文化對今天社會生活的適用性,並以此來挽救現代社會中人們的麻痹和冷漠。李安為他的影片找到了連接點,構成了思想上的脈絡,貫穿於影片始終,從而一氣呵成。《喜宴》包含的內容和層次豐富得驚人,兩代人的情感交流、對傳統的不同態度、對生活的不同追求甚至整個華人社會對性的態度,以及不同身份的碰撞所蘊涵的政治暗指。喜宴,很中國化的詞,卻被套在「美國」這個框框裡,當一種世俗碰上另一種世俗,結局不是崩潰,就是妥協,假裝寬容的妥協。這時候,宿命開始伸出它無形但又龐大的手掌,而我們都在劫難逃。果然不出意外,這場用來哄走父母的,本為裝模作樣的宴席,卻釀下無窮後患。因為襄王無心,而神女有意,他名義上的妻子在新婚之夜懷孕,一直合力協助他們演戲的Simon暴跳如雷。他們之間的愛情因為異性的真正介入而搖搖欲墜。父母那邊當然要瞞住,而薇薇,因為她猝不及防的愛情,使這幕戲真正有了穿幫的危險。親情和愛情,當這兩個世界上最複雜的詞混雜在一起,幾乎就是一場災難。他有千頭萬緒要處理,但偏偏誰也不聽他的話。果然,在現實和謊言中疲於奔命的他們,終於沒能挽救早已支離破碎的謊言。然而,父母之心的寬大解決了一切,也許是他們已被疑慮折磨得太累而萬般無奈,但依然值得崇敬。如果說《飲食男女》中最醒目的是那些省略:在鏡頭外某個我們不知道的時間地點發生的一些轉折性的事件和重大時刻,卻在下一個鏡頭中突如其來,成為一種既定事實。那麼《喜宴》最大的特色是不斷從天而降的麻煩,就像一隻貓纏進了一團絨線球,但是不必驚慌,在我們懷疑一切已經失去控制不可收拾時,李安卻能在最後關頭用抖落的驚喜包袱全身而退。

同樣是嗅覺的失而復得的美食電影,港產片《金玉滿堂》的失去嗅覺顯然是個搞笑的噱頭。《金玉滿堂》,又叫《滿漢全席》,講的是小小的廚房演繹人間百態,愛恨情仇,與江湖並無二致。大廚炒菜如同高手出招,每個動作都流暢而有節奏。高手出招必然血肉橫飛,大廚出手確是令人驚艷的菜餚,豈不更妙?簡單來說,這部賀歲片喜劇風格濃烈,出自大師級導演徐克的手中,倒也有幾分豪氣在其中。其中主題曲讓我印象深刻:「走在慢慢人生路,點點滴滴都幸福,為愛勇敢付出,失敗從不在乎,哪怕我一生孤獨,回頭看看來時路,都滿足,就算起起落落,只要不枉此生,走在慢慢人生路」 。一部飲食片,主題曲的氣勢卻不亞於黃飛鴻,給人一部耳目一新的感覺。比起其他幾部關於廚藝的電影,比如黎明演的《伙頭福星》,還有周星馳演的《食神》,最愛看的還是徐克的這部。除去搞笑,那些令人眼花繚亂的刀功技藝,那些讓人口水欲滴的美食盛宴,那兩段或傳統或現代的愛情,也是我記憶中的食色大餐。

喜歡的電影有兩類:平淡無奇的小事中蘊含深刻的哲理和感情;狂噪浮華的背後是憂傷痛苦的命運。李安的電影就像一杯淡淡的清茶,越品越有味道。於是我選擇在餘一抹殘陽的黃昏,捧一杯香茗,閱盡芸芸眾生。