電影訊息

電影評論更多影評

2007-03-07 19:27:25

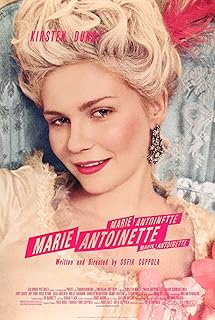

絕代艷后――導演心中的女人

懂權謀的鞏俐敗給了不懂政治的鄧斯特,這是一件好事,至少對於我們觀影的觀眾來說。

影片講述了瑪麗王后從14歲嫁入法國宮廷到大革命身首異處這個階段的故事,其實與政治無關,主要講述了這個女人的短暫的一生。自古以來,女人就有禍國殃民之說,瑪麗王后的奢侈似乎也不能擺脫這個命運,但作為同為女性的導演科波拉來說,這個結論似乎並不是那麼入耳,於是她以安東尼婭•弗雷澤2001年出版的傳記小說《瑪麗•安托瓦內特:旅程》作為改編對象,而非史蒂芬•茨威格撰寫的經典傳記:《斷頭王后:革命與婚姻的雙重悲劇》因為後者對瑪麗皇后的刻畫角度更偏重於政治和歷史,而前者則更具有人物觸感。由此可見,這部電影是講述一個女人的故事,僅此而已。

瑪麗十四歲嫁入了法國皇室,但十分不幸的是,丈夫是一個無能,而作為一場政治婚姻的交易品,瑪麗陷入了兩難的境地,一方面丈夫無能令她根本無法養育未來的殿下,而另一方面,身在家鄉的母親卻催著她一定要產子以求達到奧地利政治上的目的。當然,宮中的小道議論也令瑪麗無法釋懷。

對於一個十四歲的少女來說,這個壓力的確是太重了,她所能夠採取的做法就是逃避,也只有逃避能夠令她得到片刻的安寧。其實,生子這件事還不是她逃避的唯一原因,還有法國宮廷中的種種教條規矩。

瑪麗在驛站的時候便已經領略到這種規矩的可怕,當身上所有的衣服被脫光的時候,赤條條的穿上法國服飾,這個細節表明瑪麗已經開始了被束縛的日子,就連她那隻小狗也因為只是流著奧地利血統而不得不遣返回家。除了這個身體以外,瑪麗要完全融進法國宮廷的規則之中。這還包括起床時的更衣,早餐時的無語等等問題。

規矩,人說候門深似海,法國宮廷看來也是如此,沒有樂趣沒有情愛,剩下的只有利益,何時生子,與誰交知等等,在這種情況下,瑪麗王后選擇了奢華的享受。其實,這種享受是必然的,作為一名王后,她的少女心勁已經被剝奪了,童心在規矩下變得蒼白,所以物質便成了對其精神上的一種補償。當然,丈夫路易也是這樣認為的,所以瑪麗在奢華方面極盡所能。

但畢竟是女人,畢竟是個有血有肉的人,於是偷出凡爾賽參加了假面舞會,於是為以後的偷情埋下了伏筆,英俊的瑞典軍官將造就了瑪麗王后的完整性。

購物狂多為女性,恐怕瑪麗王后也是這樣的人,於是她被物質所控制了,尤其丈夫成為了真正的君主之後,而且瑪麗終於也產下了殿下之後,這個看似得到了滿足的瑪麗其實更陷入了一種空虛之中,孩子不能自己完全地照顧,丈夫國事太忙,於是,瑪麗用文藝用花卉用服飾來滿足自己的心靈,直到那個瑞典軍官的再次出現。

偷情也好,通姦也罷,瑪麗王后終於擺脫了那個為權力而產子的形象工程,嘗到了愛情的滋味,這也是瑪麗成為一個完整女人的體顯。但這個過程是短暫的,雖然很美好,卻只能存在於回憶中,王妃,這是不可毀滅的稱謂。

這個時候,由於瑪麗的奢侈在平民間已經積成了怨氣,但很明顯,導演並不想一味地突出這種怨氣,於是加入了路易國王在對美政策上的失誤,這是影片中唯一提到政治的地方,其目的不在於政治本身,而是為瑪麗的無辜增加一些籌碼。

看不到暴民,只見到那陽光大道最後的隱沒,瑪麗走向了自己人生的終點。

導演對這個女人所持的態度是顯而易見的,縱觀整部影片,除了對美政策一筆以外,沒有提到法國宮廷任何的政治問題,瑪麗王后的母親也只是一味的尋求在法國的勢力,沒有得到實質性的表現。而導演的鏡頭更多地是放在了瑪麗的生活細節上。

吃飯穿衣自然是對奢華的最大表現,尤其是對佈景的鋪陳,我們就可以看出影片高於《黃金甲》的所在。首先是對服飾的考究,從修花點綴等便可以看得出來,而且所有宮廷人員的衣服樣式以及宮廷內裝修都極具色彩和奢華的景像。其次是服飾對人物內心的反映,當空虛的王妃沉溺於對服飾的選擇時,那些服飾的色彩顯得十分地艷麗,甚至有些誇張,但當最後王室將面臨人民的審判時,瑪麗王后的服飾顯然是素淨了許多。而黃金甲中一味的金黃色彩只是對權力的一種突現,並沒有對人物內心有所體顯。雖然兩片立意不同,但過份單一是黃金甲失敗的主要原因。

影片中給人最大的驚喜卻不在於服飾的成功以及對瑪麗王后的重新審視,而是音樂。一部古典色彩極為濃重的影片卻運用了現代的音樂形象,搖滾樂中顯出一種荒誕與戲謔,許多鏡頭一音樂的牽引下剪切的快速而有力,這是一種頗為新奇的嘗試。也正是如此,雖然戲劇色彩濃重,但其中所引發出的荒謬更加令人矚目。

這種戲謔是瑪麗這樁婚姻本身的暗示,同時也是對這個人物所要承受的禍國殃民罪責的一種反諷。導演的立意也便在這種音樂的配合下得到了更有力的彰顯。一個與政治無關的女人卻被政治送上了斷頭台,一個充滿了少女情懷的女性卻被宮廷中的規矩權力爭奪而逼上了購物狂的嗜好中,這所有的一切都是極其可悲的。

2007-2-28於通州

韓兮

評論