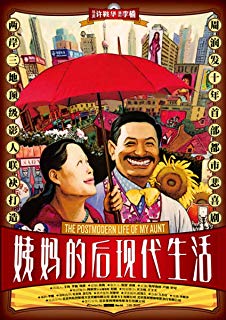

電影訊息

電影評論更多影評

2007-03-24 22:41:29

如何抵抗時光流逝

中國一向不缺少現實主義的作家,描繪現實生活中的種種,但是中國也一直缺少敢於塑造英雄靈魂的女性角色,他們可以描寫女性的一舉一動,一言一行,但是卻沒有能讓人覺得有力量的女性形象。這樣的女性角色不是十五歲面對敵人屠刀的劉胡蘭,也不是十指釘進簽木的江姐,這樣的角色,也許應該是自私蠻橫卻能在戰爭中保全一家的郝思嘉,也許應該是為了錢要嫁給另一個男人卻從來不願意承認自己背叛了愛情的凱薩琳。中國很少有作者在描寫這樣的女性,普天之下的人都認為她做錯了,但是普天之下的人,卻又都在偷偷地羨慕她,渴望成為她。

很遺憾,姨媽也不是這樣的女性。其實我覺得她本來很有機會成為的。

故事描寫了一位單身生活在上海的老年女知識分子,小氣、懷才不遇、斤斤計較,還有點喜歡炫耀自己,但是同情心卻很多,正義感也不少。但一開始到周潤發出來的那段,屬於外甥寬寬來滬探親的戲,我都不知道是不是一定有必要?一個老年人和小孩子毫無特色的對話,和像一場鬧劇一樣的假綁票,這段戲並沒有讓故事表現得有其需要的喜劇特色,反而因為毫無新意,讓人大感無聊。

很久之前,屬於斯琴高娃,有謝晉導演這樣的評價,意思是,她是可以演到八十歲的人。但是我一直並不覺得她是那種很能讓自己演的所有角色都出彩的演員。當年與張艾嘉、張曼玉一起合演的《人在紐約》,她對於自己沒有拿獎,很有些不服氣,意思是,港台對於大陸演員總有些歧視,我倒覺得,在那裡面,確實是二張勝過她許多,這麼多年後,再看她的演出,也仍然覺得,比起盧燕、陳琦,她演得也不夠。

同樣的評價也仍然可以給趙薇。前兩天看了篇關於趙薇的訪談,大概是這樣的一位女主角,平時都是讀的世界名著,很有追求等等等等。我對她個人並無惡感,但是我覺得,她難道不是一直給人的感覺是「她很努力」,而不是「她演的可真好,這角色非她莫屬嗎」?正是因為我們沒有辦法給出後面的回應,所以,我往往看她的出力演出,就在想,她到底想要怎麼樣呢?我覺得每個人天生都有很多東西,其實是後天的努力也無法更改的,你可以下意識去改,但是,有時不需要在你改的過程中,次次都把你這樣費力的表演表現出來。趙薇的表現,特別是在醫院裡,她做了個翻嘴唇的動作的時候,讓我突然覺得,不過是一個考表演的學生在面試時的現場演出,她的語氣語調又一次限制了她突破這個角色,在向母親表達的時候,她從東北音中出來的幾處地方,就換到了她本來的語調,讓人突如其來地被帶到瓊瑤的苦情戲似的。很遺憾,在這段她到上海的表演中,除了她自己台詞里念到的,她再沒有演出屬於台詞外的任何東西。而這個時候,老實說,我注意她臉上的皺紋,遠遠多過於原來應該來的感動。

但是好演員還是很多的,除了盧燕和陳琦,周潤發是這裡面最亮眼的明星和演員,他既能讓人喜歡他豐富的適合每個人的演出,又會讓人在感嘆,怎麼你想不出來,這個角色還可能再怎麼樣演。更主要是,我覺得,好演員是最最明白,演出是為了什麼基調在演出,這個故事是出喜劇,不是正劇,他就明白在什麼地方應該誇張,比如,他想起他母親的時候的那種哭聲。他一段一段地往外倒著詩詞歌賦,別人插不上嘴,這個時候,他的港音都給了這個角色難言的特殊的意味,剛好諷刺了上海人對於港台的崇拜。

另外,值得一提的是史可。史可是個很漂亮的女人,曾經。但是她一直沒有能夠大紅大紫過,在我的記憶中,沒有拿過獎,沒有上過國際舞台,但是她本來也是被公認的漂亮,有時,就意味著是公認的花瓶。很多年前,我記得,她在王志文和江姍的《過把癮》裡面演一個配角,是王和江離婚後再相親認識的大齡青年,我一下子就想,她可能真的開竅了。但是她又沉寂了好久,還好,她現在有點老了,這或者讓她佔了很大的便宜,讓別人對她美貌的關注變成了一絲絲憐憫,可她演得確實很好,悲苦,善良,豁出去的決斷,不光是躺在馬路上要錢,也是在於拔掉了女兒的呼吸器。

其實,我被這樣的角色深深打動了一下,因為她或者接近了,我想說的女性角色,她做了一件錯事,是一件我們現行的法律判斷有罪的事情,可是,要做這樣的錯事,要能有多大勇氣要敢背負多大的責任呀!

我不知道姨媽具體是怎麼樣想的,為什麼最後選擇回到了東北,回到了,她沒有回頭離開的丈夫女兒身邊。她對著,周潤發演的潘知常說:「你不要騙我,我不是十八歲,你騙了我,我可以從頭再來。」她是畏懼了她選擇的生活嗎?她的孩子已經大了,這時是她需要孩子,多過於孩子需要她了,害怕一個人的孤單?可是,戲曲聲在耳,難道被騙真的那麼可怕?有些快樂,不是都是在傷害中才能得到嗎?

她失去的,其實是本來在她身上的一種勇氣,或者這種勇氣是自私的,但是,其實是有意義的。

在網上看到了一個人寫的,意思是,如果姨媽不回到東北,那麼影片裡預示著得個老年痴呆症,被送到養老院就是她的結局,可是回到自己不愛的生活里,你可能真的未老先痴了。

在故事裡,姨媽的女兒也想離開鞍山,她寄希望於男人,當然就失敗了。一代又一代的人想擺脫目前生活的困境,卻又一代又一代人陷入在生活的困境中,拍攝班底門無疑是將關注投向了,一群需要關注的身上,也是這一部片子成為近幾年少數幾部不玩玄的影片,但是很遺憾,我仍然覺得,需要一些希望,一些激情,一些不是關注的答案,這些影片卻都沒有給予。 舉報

評論