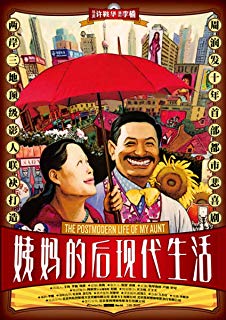

電影訊息

電影評論更多影評

2007-04-12 21:25:12

一池「悲哀」的死水,再無「美好」的微瀾

外甥面前的小市民姨媽,外來移民面前的刻薄上海人,打工妹面前的好心僱主,老帥哥面前的戀愛動物,女兒面前的木訥母親,買主面前的售假攤販——《姨媽的後現代生活》中的姨媽由這些破碎的混雜的形象組裝而成。現實從來都是破碎而混雜的,沒有任何整體性可言,後現代思想中有如此的斷語,看來,片名中的「後現代」一詞似乎可以成立。但是,這個「後現代」無疑只是個形容詞,在「後現代」的修辭底下,濃濃地瀰漫著「前現代」的苦難述說,化不開。

始終如一的明亮影調、影片前半部各色輕喜劇元素、導演兩次裝置在姨媽窗外的碩大月亮,怕是根本蓋不住影片的灰暗情緒。姨媽,現在的單身退休知識女性,曾經的返城知青,她的生活事件演下來,穿插著一樁樁女人的苦難故事。一個面部重度燒傷的少女,與瘋癲的外婆兩相依靠;一個討不來工錢的打工女,只能靠詐騙支付孩子的住院費,終無力支撐,抹去孩子的氧氣面罩,被捕入獄;一個衣食無憂的老女人,不免傲慢刻薄,卻因愛貓的失蹤,鬱結而死。當然還有姨媽本人,最後的積蓄,在情人忽悠之下換回來小塊墓地,隔日卻「住」上別人,投資遭遇騙局,突然來臨的愛情紅暈就這麼褪了白;接下來是跌跤與住院,本只在姨媽向別人吹噓的 「洛杉磯」的國際化意象中存在的女兒,姍姍來遲,終於把姨媽拖回到當年她為回城而拋夫棄女、義無反顧走出的鞍山。在那灰濛濛的東北老工業區,還存著一筆親情債要還。

的確,苦難就像債務,而導演是帳房先生,一筆一筆算給觀眾看,於是,影像具有了娓娓道來、不溫不火的敘事效果,在風格上「克制而有餘韻」,換句話說,影片骨子裡透著「冷酷無情」。好一種「冷酷美學」!用冷眼來旁觀,結果是,苦(難)而不濫(情)。

導演許鞍華借姨媽這個人物,完成了包括《女人四十》在內的女性個人史的影像書寫序列。但是,本片裡姨媽所在的現實終歸不是一個香港導演所熟悉的現實,而更多的是大陸編劇李檣所認知的現實。本片以及同一編劇的影片《孔雀》完整地表達了一種對現實的看法:現實到底是苦難!現實的苦難被絕對化的同時,凸現了男人的缺失。本片的男人形象與《孔雀》中的如出一轍:姨媽的情人是一事無成的浪子,懦弱無能;姨媽在鞍山的丈夫,下崗工人,蠢笨猥瑣;片中其他男人如果不是出奇的無能(打工女的丈夫),就乾脆逃之夭夭(少女的父親、女兒的男友)。男人的缺失直接指向現代都市與後工業城市、城市人群與外來人口、善良與欺騙、責任與逃避等等混雜的現實。男人的缺失實際上是生活秩序的缺失:舊的已經失去,新的還未建立。男人的缺失與女人的苦難一起組成了「男人不再,從而,女人受苦」 的公式。影片對中國現實的理解不可不謂精準。

「冷酷美學」再現了苦難和缺失的現實,弔詭的是,它必然得出:現實到了最後,終會退到生活的零度、麻木不仁——影片最後一幕,一個廠區的集市,姨媽坐在皮鞋攤前,啃饃,嚼鹹菜,心若死灰,隔壁攤位收音機裡的京劇唱詞,提醒著,那大上海,已經是遙遠的別處……

「男人不再,從而,女人受苦,最後,生活走向冷漠」,影片獲得了一個完整的邏輯,也有意無意地倒向了一種關於生活的陳詞濫調。因為,它的三段式邏輯實際上是在說:在一個生活秩序喪失的現實里,現實終究是我們以放棄生活的鮮活為代價而去依附的東西。同是書寫底層生活之苦難的市民劇中,還有「苦中作樂」,雖不免自我作踐,卻以戲謔的姿態,發表「生活的力量」。兩相對照,這種「冷酷美學」的現實已然是集體冷漠症的世界了。

「最悲哀的生活不過如此,最美好的生活不過如此」,影片無限傷感的宣傳詞,施加的媚惑,正是姨媽情人的名言「長恨此生非我」所代表的「前現代」生活哲學。姨媽的苦難生活,也以「冷酷無情」的美學風格,向我們展示了這樣一種生活景像:生活的苦難只是苦難本身而已,最終,生活只能過成一池「悲哀」的死水,再無 「美好」的微瀾。 舉報

評論