電影訊息

電影評論更多影評

2007-06-19 19:05:45

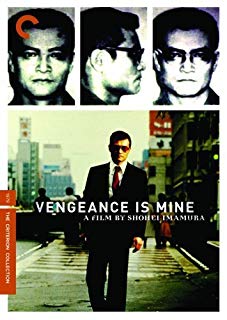

《復仇在我》:人性的曖昧與含混

沒有渲染,沒有評論,只有不帶立場的冷靜敘述,極端但真實的人物和懸疑表層下的澎湃劇力。在1979年的《復仇在我》中,今村昌平完全表現出大師級水準的控制力,通過對殘酷而真實的社會意象的提煉,將現實主義的題材提升到表現主義的層面,吟詠出一首關於人性的意味深長的詩。在我所看過的今村昌平作品裡,這一部無疑最具吸引力,因而也具備了足夠的商業意味,為票房成功打下堅實基礎。對於任何一個堅持自我的作者而言,這都是一件幸事,但如何在兩者之間取得平衡,卻是一個艱難的抉擇。即使是今村昌平這樣重量級的導演,也會不自覺地墮入圈套之中。在《復仇在我》里,極端的人物與行為為敘事帶來了足夠的動力,卻與形式構成矛盾,內容愈真實,就愈是具有誇張的意味,從今村昌平選擇這一題材開始,這就成為一個無法迴避的悖論。一旦今村昌平沉湎於對人物固定側面的刻畫,故事變得好看的同時,也打破了風格上的微妙平衡。這妨礙了它成為今村昌平最好的作品。

愈是真實,就愈誇張,這首先就構成了矛盾,今村昌平自然不會視而不見。欺騙性在於問題的兩面:壞處是它並不明顯的破壞了整體的和諧,好處是它為劇情帶來額外的張力,在情節中無處不在的散播「為何」的疑問,不斷改變著敘事的焦點。比較起來,今村昌平顯然更在意後者的存在。電影中所講述的故事,取材於真實的連環殺人案件,今村昌平幾乎不摻雜主觀視點,而是以間離的角度重述當事人暨主人公榎津厳的一生,而人物與行為之間的巨大落差,就構成敘事的原始動力。一開始,故事就含混地交待出一起謀殺案件,似乎要由現在回溯至事件的起因,解答「為何殺人」的疑問。但在編導帶領我們重新經歷了事件以後,我們發現其中並沒有原因,或者,編導並不想給出一個簡單的原因,而是要我們看到人性的更多。這就迫使我們追隨故事,繼續向前回溯,在人物製造出來的龐亂的事件里自行尋找答案。於是尋找就成為一段扣人心弦的旅程,這正是今村昌平所擅長表現的「死亡的最後旅程」,只是這一次,他把它擴展到人物漫長的一生。

曖昧而含混,正是這部電影最大的魅力所在。在拍攝《復仇在我》前長達七八年的蟄伏期里,今村昌平一直專心於紀錄片創作,《復仇在我》沿用了類似的攝製手法。這種手法跟電影的敘述風格是契合的,但卻被用來表現不確定的內涵。強烈的對比與反差,使自然光、手提攝影、跟拍、疏離的中景及視角這些技巧,全部具有了表現主義的特質,也是使電影具有詩特質的原因之一。對於電影作者而言,這種逆向運用最能體現其不受窠臼與傳統束縛的創造力。在這種現實與表現相互依存的作品裡,最明顯的標誌也許就是超現實場景的存在。在《復仇在我》的後半段里,榎津厳殺死了阿春後,又決定殺死她那曾為殺人犯的老母親。他謊稱阿春在二樓房間,將老人逛騙上二樓後,拿著刀沿樓梯跟蹤而去;當他走上樓梯,樓下他剛經過的地方突然出現他病重的母親,而鏡頭由此跟隨著她,走入房間。那是另一個時空,他的父親與妻子正在吃飯,父親偶然抬頭被門外的母親嚇了一跳……這個統一與跳躍並存的超現即時空處理,效果之強令人震驚,它完美地展現出純電影手法的藝術表現力,有效加強了幽玄與神秘的故事氛圍。

在《復仇在我》中,含混不僅存在於表層之上,也存在於深層之中,正是這種多維的人物處理塑造出充滿魅力的主人公形象。當我們帶著為什麼的疑問深人人物世界後,今村昌平首先展示出的是童年時代榎津厳的暴力一面。他無法像父親一樣用溫和的方式對抗強權,而是選擇了暴力抗爭,結果反而導致父親的屈服,這是一個偶像坍塌的時刻。在今村昌平的構建中,這個意象並不是榎津厳惡魔般一生的起點,而是背後所隱藏的混亂與衝突。他的父親是一個虔誠的基督徒,這個偶像坍塌的時刻或許是榎津厳「弒父情結」的起源,但這僅僅是他性格中的一面;榎津厳成長的環境,還是東方的,而東方文化的一個重要部份,就是君臣父子的倫理關係,這是他思想中的另一面。在榎津厳謎樣的內心世界裡,「尊父」與「弒父」、服從與反叛,兩種力量始終處於對立衝突中,而這個衝突又處於動態平衡中,這就使得他一生都無法擺脫這種陰影,而我們也無法就此來推斷其內心的狀態。於是他的異常行為就充滿了非理性的偶然,這種不自覺地的狀態賦予人物強烈的悲劇色彩,以致於他惡魔的一生卻能得到我們的理解甚至同情。就像故事中大部份人對他的印像一樣:他是一個好人(當下),如果不是有那麼多過去和未來。

作為一部現實主義作品,今村昌平自然不會滿足於塑造一個存在主義的人物。在這段「死亡的最後旅程」上,他把人置於社會之中,把人物命運擴展至時代層面,寫人的命運的同時,也側面描繪出變遷中的、倉惶而破敗的社會與時代。故事一開始,兩個老婦人在田間對話,懷疑田邊躺著的人是一個韓國酒鬼,就側面地表現出在戰爭與戰後時期,韓僑在日本社會中的尷尬境遇。給童年榎津厳帶來衝擊的征船事件,背景正是日本在中國的侵略戰爭進行得如火如荼的1938年。類似的背景還有戰後駐日美軍肆無忌憚的放縱生活,沉湎於彈子房、賭博等戰後迷茫的一代,以及與榎津厳在旅館發生聯繫的、代表不同時期的三個女人(囚犯、情婦、妓女)的命運所折射出的某種不變的時代因子。與這種時代相映襯的是今村昌平對環境的精心表現,被捕時飄雪而陰沉的天氣、蜿蜒的山路、曲幽的隧洞,殺人時的菜地、狂風、柿子樹、幽靜山谷,潮濕的溫泉、幽暗的庭院,旅館外爬滿植物的小巷等等,在自然主義之外另有濃厚的表現色彩。在故事中,今村昌平通過將時代、環境與紛亂的人物關係三者有效結合,使人物命運突破了小我的侷限。

性是片中敘事的重要元素,與今村昌平一貫的主題一樣,《復仇在我》講述的也是赤裸的毫無遮掩的原始「性」,其中包括了愛與欲、偷窺與亂倫。這種原始的性存在於所有人物的不自覺深層中,在榎津厳身上尤其明顯,表現為野獸般的無盡索求。與其他人物明顯不同的是,在他的生活里幾乎不存在性的壓抑,這顯然也是編導的刻意設置,用途與矛盾情結的設置一樣,避免對其形象的單純解讀。在其他人物身上,性的表現複雜得多,相對的卻更易解讀。首先是性的存在,然後是性的壓抑,最後導致變態情慾的萌發。榎津厳的父親與兒媳的不倫情感、阿春母親的偷窺慾望都屬於此類。與這些性相對應的是扭曲的愛,榎津厳的父親為兒媳安排慾望的宣洩、榎津厳與阿春在情慾里相互溫暖的愛。最令人動情的是後兩者的愛,他們同屬那類或被生活桎梏、或被生活追趕而無路可逃的人,即使他們的遭遇沒有一絲浪漫的色彩,一旦擁抱卻能令人感受到那種生命最底層最張揚的活力。一旦體會到這層意味,榎津厳那無盡的索求,內裡不知道包含著多少空虛與驚惶,就像溺水前無望的掙扎;而他之所以踏上這段漫長的死亡的最後旅程,除了叛逆、逃避、逃亡、殺與被殺以外,顯然還包含了掙扎、尋找、回歸、自由等複雜內涵。

片中運用了許多象徵鏡頭,最突出的當然是今村昌平的招牌:鰻魚。在這個像徵物上,有著許多說法不一的解讀。在《復仇在我》里,我覺得最重要的含義是借鰻魚來詮釋榎津厳邪惡念頭的含混來源。鰻魚的性別易受環境因子和密度的控制,當密度高,食物不足時會變成公魚,反之變成母魚,公魚自然是兇猛好動的。這就像榎津厳內心的矛盾糾纏一樣,因應環境與時空的改變,毀滅的念頭總是不由自主地發生,無法自控。這在他躲藏在老律師家中時差點勒死自己、與阿春情濃意濃時突然將她掐死兩件事情上表現得最為明顯。片中鰻魚的鏡頭共出現兩次,第一次是一條死去的鰻魚,第二次是魚池內擁擠的魚群,這兩個鏡頭之間的關係是一個關於命運的明喻,對於榎津厳或者我們具有同樣的意義。榎津厳在這兩個場景及其後的繩索鏡頭裡看到自己的結局,而我們則在這兩個場景中看到他命運的濃縮;擁擠的魚群同時也是對故事中紛亂的人物關係的一個比喻。在此之外,榎津厳與加津子初見面的鏡頭裡,吉普車橫衝直撞揚起滿天灰塵,到處亂扔的鞭炮,躲避的農民,依稀有著一絲戰場的味道;加津子來到鐵輪溫泉的鏡頭時,背景上蒸汽瀰漫,恍然就是一幅大工業化的現代繪卷。

與內容相得益彰的是故事的結構,看似混亂實則精妙的非線性敘事,其中混合了平行敘事、交叉敘事、倒敘、插敘等多種技巧。故事以平行敘事為主,在故事開始部份,一邊是警方逮捕榎津厳並對他進行審訊,一邊敘述他的犯案經過。當這兩條線索交匯在一起時,編導通過一個插敘巧妙地轉換了故事焦點,於是平行敘事的一邊就變成警察對榎津厳的追捕,中途不斷插人人物的過去,另一邊則是榎津厳的逃亡生活,這兩條線索包含了社會進展與個人進展,在深人人物的同時,也巧妙地將事件擴展至社會層面。講述逃亡生活的這條線索在進展中逐漸佔據主要地位,交叉進入的則是其家人的生活。在這條線索的末尾,通過榎津厳殺死加津子這一突如其來的事件將情節推向高潮,以一個徹底的反諷昇華故事。然後結局部份又回到最初的審訊,形成一個環形的封閉結構。在這個封閉的結構中,與敘述手法對應還有另一樣東西:視點。插敘的情節中,或中途或末尾時有人物(講述者)的畫外音出現,這代表著劇中人物的觀點而非視點,一旦情節在此基礎上展開,就自然地擴展為全知識點而不受人物視點的約束,這也有力的證明了故事的表現性。

在故事之中,今村昌平創造了許多令人驚嘆的時空轉換,除了前面敘述過的那個超現即時空的簡潔處理外,另一個令人過目不忘的複雜處理是在故事的第一幕。在第一具屍體被發現的現場,有飛機在天上飛的鏡頭,發出巨大的轟鳴聲;然後在第二具屍體被發現的現場,沒有飛機的鏡頭,卻有飛機的巨大轟鳴聲;嘎然而止轉入下一場,審訊室裡,榎津厳正看向窗外,似乎被某樣事物所擾轉頭,其後警探在審問時拿出帶血的紙幣作為證物;轉入下一場榎津厳騎著自行車,某處傳來轟隆聲,然後他坐上了被殺的兩人的車,汽車發出轟鳴聲;轉入下一場榎津厳在火車上的鏡頭,依稀可以聽見火車輾過路軌聲、剎車聲,然後是飛機轟鳴聲,榎津厳由窗口看出去,一架飛機在天上飛,然後轟隆一聲,火車開動,被殺的柴田的問話聲響起來;轉入下一場兩人對話,經過柿子樹下,柴田提到以柿子作禮物,背景里一輛火車經過,發出小的轟隆聲,其後榎津厳殺死柴田,在他倉惶跑走的時候,經過許多的柿子樹,其間可見聽見清晰而急促的腳步聲,悽厲的風聲,當他跑到一棵柿子樹下停下來,大口喘氣聲,畫外響起火車的鳴笛聲,他摘下柿子咬了一口又扔掉;轉入下一場,火車經過岔口,巨大的轟隆聲,火車過後榎津厳走過來,岔口的警鈴聲響了數聲後停止;榎津厳走到汽車旁,裡面馬場正在打盹,車窗上映出樹枝上的紅柿子;轉入下一場榎津厳將馬場逛走,隧洞裡汽車發出轟鳴聲,榎津厳在這裡拔刀刺向馬場,然後在另一處棄屍,同樣驚惶的喘氣聲;轉入下一場榎津厳走在路上,狗叫聲,經過的汽車發出巨大的轟隆聲;轉入下一場榎津厳打電話,旁邊有人推自行車發生響聲,汽車經過,鳴笛聲;轉入下一場榎津厳進入旅館房間,數錢,帶血的錢,似乎聽見什麼,猛然起身;轉入下一場,巨大的飛機轟鳴聲,榎津厳抱頭坐在桌子前,兩目通紅驚惶不已……在這一幕裡,多次在不同場景重復出現同一事物,如自行車、火車、汽車、柿子樹、帶血的紙幣等等,這些都是敘事元素的重要組成部份,但其中最重要的元素是聲音。這些或重複或單一的聲音完全自成系統,除了直觀的環境聲外,還包含著人物深層的心理活動、以及轉場時的多樣性、創造性運用。它把這些零散的場景巧妙地串連到了一起,從而把分散的時間和空間組合成一個的具有強烈象徵意義的統一時空。

片中另外值得一提的還有今村昌平對於男性與女性的形象塑造。男人總是懦弱的,對事物採取的是逃避的態度;女人則是堅強的,善於忍耐,敢於面對。與他們比較,今村昌平就是曖昧而含混的。即使是在片尾,他也沒有直面我們的困惑,而是留下無盡的疑問,一個通過定格完成的不散意象。究竟是何物不散呢?惡魔的肉體?惡魔的精神?惡魔的思想?還是在體制壓制中無處可避的孤單靈魂?個體對自由的終極追尋?抑或其他?就像在片中所做的一樣,今村昌平只是展示,不做解釋,抑或解釋本身就是無力的。表達無法言盡他的思考,於是他把問題丟給我們,強迫我們去做同樣的思考,這究竟是人的畸形,還是社會與時代的畸形。無論外界對《復仇在我》存在多少爭論,其價值卻無可非議。

評論