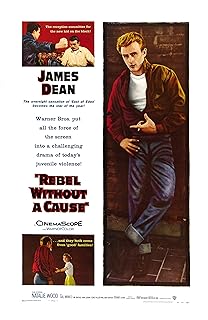

電影訊息

養子不教誰之過--Rebel Without a Cause

編劇: Stewart Stern Irving Shulman 尼古拉斯雷

演員: 詹姆斯狄恩 娜妲麗華 Sal Mineo

无因的反叛/阿飞正传(港)/养子不教谁之过(台)

導演: 尼古拉斯雷編劇: Stewart Stern Irving Shulman 尼古拉斯雷

演員: 詹姆斯狄恩 娜妲麗華 Sal Mineo

電影評論更多影評

2007-06-25 15:26:25

從來沒有無因的叛逆

在我們的教育或是社會語系中,往往有諸如叛逆、青春期一類的詞彙,它們往往描述著人生的這樣一個階段,由非成人向成人邁進,由胡鬧向秩序邁進,由混亂向抉擇邁進,而在這個過程中,往往是更加非成人的幼稚,更加胡鬧的舉動,更加混亂的思想,而這樣的極端反應便是出現了一群被稱為「問題青年」的人群。在1955年的這部《無因的反叛》中,就將這樣的人生階段集中於一天展示,揭示的卻是人類社會的一個普遍性問題。

在影片展現這充滿社會意義的一天之前先做了巧妙的鋪墊,一個酗酒的青年被帶進警局卻又不安份的繼續惹事招惹警察,警局裡一個帶著南亞血統的看上去有些緊張的青年因為用槍射殺小狗被警察調查,一個少女因為深夜離家出走在街上游蕩被警察問訊。這是三個典型性的「問題青年」,酗酒的吉姆是那種有些迷茫身上帶著明顯的暴力因子的青年;射殺小狗的柏拉圖屬於有著與外界的交流障礙,靦腆卻又隨時可能爆發的青年;而閒逛的茱蒂則是那種顯得「不思進取」於社會無潛在「危害」卻令家庭揪心的更常見的青年。如果說他們有什麼共同的特徵,那就是與以他們的父母為代表的成人社會的交流障礙,即所謂的代溝了。當吉姆的父母和祖母來到警局時,我們就發現了這一點,和通常的父母表現一樣,他們先要訓斥孩子,然後又要為孩子開脫,吉姆卻以進一步招惹警察試圖被關起來作為對家庭的逃避。在警局的這十幾分鐘的很有話劇味道的劇情中,已經集中交代了很多後來推進劇情的東西,比如吉姆、柏拉圖、茱蒂三人後來的交往以及引發的事件,比如三人生活的家庭背景,還有吉姆試圖向柏拉圖披上外套的與結尾照應的微妙細節等等。

故事後來的一段發展和今天的美國青春片顯得似乎沒什麼區別,吉姆的家庭因為吉姆經常「惹事」不斷搬家,這次來到新的地方,吉姆第一天前去上學,他又碰上了警局見過一面的茱蒂,並對她有著好感。而茱蒂當然有個惹人討厭的男友,而這位男友又當然的會在身邊彙集些顯得吊兒郎當的同道們,而有些「招搖」的吉姆作為學校新人也當然要被「修理」。但是,當故事進展到吉姆和茱蒂的男友在一次比試中發生事故,導致茱蒂男友身亡後,故事變得沒有了青春片的熱鬧而進入另一層面。

事實上,貫穿本片始終的都有幾個「問題青年」與父母的溝通問題,作為本片的主人公,吉姆有個脾氣古怪的母親和一個唯唯諾諾的懦弱的父親,從父親身上,吉姆無法尋的男子漢的氣息。而在吉姆在新學校第一天受到挑釁後,熱切的希望與父親溝通,在向父親詢問是否可以「談一談」後,父親顯得很和藹的表示可以,但是當他向父親詢問事關榮譽而需要冒險的事情該如何抉擇時,父親卻先是不痛不癢的回答,然後以常見的「十年後你會覺的今天的事情是幼稚的」之類回應。在青春期,孩子們起初總是希望與父母交流的,而結果往往是父母先是和藹的微笑,表示「好的」,但是一旦孩子詢問的問題與他們的價值觀不符時,便乾脆的打斷,諸如「等你以後…….」之類的句式更是常用語,這種不平等的交流也使得吉姆一樣的成長中的青年漸漸對父母失去信心,他也漸漸失去了與父母交流的動機。而吉姆的父母卻一直靠搬家解決孩子成長中的問題,殊不知孩子的麻煩不在外因,恰恰在於內因,一個交流不暢的交流再搬來搬去還是解決不了問題。茱蒂一樣如此,她甚至因為親吻父親的問題遭到更粗暴的對待,而當她生氣離家時,我們發現其父母的又一個常見對話,就是類似「她長大了,這是過渡期,沒什麼關係的」。我想,「代溝」、「青春期」一類概念的提出更多是為了表明一種狀態,而很多父母卻將其當作「手段」,當他們發現孩子變化了,叛逆了,跟自己頻繁吵嘴了,往往會說:「啊,這是代溝,青春期都這樣,沒什麼大不了」,於是,他們失去了主動與孩子交流的動機,因為既然這是每個孩子都必然經歷的成長期,那麼父母們還管它幹啥,抱著一種「等他們長大會明白的」這樣的心理,父母們錯失了一個又一個主動溝通的機會,而很多孩子們也漸漸與父母隔閡的越來越深。可是,人的成長總有疑惑,總需要幫助,如果從成人的世界中無從尋的答案,他們只有自己尋找,於是,我們看到這些成長中迷惑的青年們形成了他們的一套價值觀,所以他們進入了一個更加「胡鬧」的時期,所以,相互的打鬥,甚至不把生命當回事兒。成長期的青少年和父母們的世界就這樣「平行」起來,他們互不溝通,只有在孩子們「出事兒」的時候,父母們才焦急的問一連串的為什麼?而此時又更多出現父母相互指責,孩子依然在一旁與之無關的「平行」著的狀況。

於是,吉姆、柏拉圖、茱蒂,三個青年來到一個沒有人的廢棄房屋,這是他們的「堡壘」,特別在他們惹事後,在最需要父母理解和幫助的時候卻依然面對的是生硬的父母時,他們以出走來作為一種反叛。所謂「無因的反叛」其實是從父母們的角度來看,而本片恰恰想證明的便是這樣的叛逆恰恰事出有因,當父母感覺孩子們的叛逆是「無因的」,是「莫名其妙」的時,恰恰是父母的失職。本片顯然對吉姆等人抱有更深的同情,他們表現出的更多是一種本性的善良和對生活的熱情,而對父母本片更有著充滿社會意義的批判色彩,古板的中產階級家庭的父母形象顯得很有典型性。而故事的最後,帶著些悲劇色彩,柏拉圖持槍擊傷同學引的警察圍捕,最後在彈匣已經被吉姆收取的情況下,一個揮動手槍的動作依然導致被一槍擊倒。這也是本片的一個悲劇性的昭示,當成人不主動與成長中的青少年們過早溝通時,結果往往會是未來更加粗暴的涉入他們的生活,而這將帶來社會更多的悲劇。值得關注的一個細節是,片子開始時柏拉圖沒有接受吉姆的外套,而片末,他穿上了吉姆的紅色外套,然後中彈倒下,吉姆說:「他老是覺得冷」,是的,這個被父母拋棄的孩子,這個一直沒有安全感的孩子一直感覺「冷」,那些因為沒有父母精神上的關心的孩子們正在感覺到「冷」,他們需要父母主動提供的溫暖,他們隨時可能帶著涼透了的心作出絕非沒有原因的反叛。

http://hi.baidu.com/doglovecat/blog/item/290f9823be90bf46ac34de43.html

評論