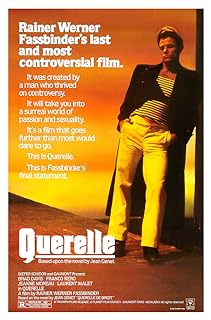

電影訊息

電影評論更多影評

2007-06-28 21:15:28

同性之宗教

在世界最淫亂的一個妓院,一個狹閉的,充滿著手動撫摩和有特殊規則的空間,一次擲骨子來開始轉變克萊爾的命運。一張紙牌預測出露西安娜的情人兄弟克萊爾的危險,克萊爾危險「is in danger of finding himself」,這個也成為這部電影的一個主題,經過那種種層層的同性之愛,他企圖做的實際上是尋找自己, 無論是憑快感行事,還是有意與他的哥哥較勁。在電影結束,那張紙牌重現,露西安娜大驚小怪的對他的情人說,她一開始算錯了,原來他沒有一個叫做克萊爾的兄弟,諾諾和馬里奧始終保持著一種姿勢,這兩個都曾與克萊爾發生性關係的男人在櫃檯邊乾癟的笑起來,這種笑實在太蒼白,如果說露西安娜的笑也許她在尋找掙扎自己在兩個男人之間的位置外,諾諾和馬里奧的笑也許還真的意味深長,一種嘲諷,沒有力量,墮落!能說露西安娜可憐嗎?她太big了,而不能在克萊爾兄弟之間容下,甚至也被他的丈夫,人高馬大的丈夫:諾諾,給拋擲。

「想到抹殺就常常令人想起大海和水手,

而想到海和謀殺又多麼自然地

聯想起愛和性」

故事就是如此的在肌肉和玻璃窗裡的窺視,以及糜爛挑逗的音樂里開始的,一開場就是如此過份,把人帶入一片也許有些陌生的境地,然而你我並不知道要發生什麼,這個開場白是一個引子,也不啻是一個定心丸,然而勾起了好奇心,當你看完這個片子的時候,你可以說這句開場白很可恥,甚至在這部電影的很多部份細節,你都可以說它可恥。

你可以在法斯賓德這部電影可恥的佈景中發現到處是在遊戲,光與影,色彩,空間的遊戲。那種對性愛、同性之愛的理解和逼近,也許有讓•熱內的小說底本,看了它才知道王家衛的位置應該怎麼擺才恰當。也許《春光乍瀉》中有一種感覺,但它的深度是遠遠不夠的,而法斯賓德的觸角卻已經深人性愛的天界。他拍完這個電影,和他的同性戀人漢瑞•拜厄(Harry Baer)突然自殺,一個天才導演和他最喜歡的一個演員就如此的結束了,電影史為法斯賓德在「新電影」上的成就,在雅與俗的邊界努力而嘆為觀止,似乎原諒他一切的道德不是,是藝術給了他生命,也奪在了他的生命,這位電影史上的奧林匹亞人,人們給他一個「魔鬼天才」的稱號,然而讓他逃脫。

電影的語言和構圖,光線的運用,在濃艷的色彩之下,錯落有秩,卻有一種讓人無法容忍的語言的、構圖的、色彩的 、光線的暴力。不可以說它們和諧,也無需和諧,它給人的就是那種末日的氛圍,末日的氛圍極其聯想也許更能促生性的犯罪,還有發生在岸邊赤裸裸的殺戮,克萊爾殺了一個水手。但又不是愈末日愈墮落,克萊爾的確是在尋找自己,而始終在鏡子後面窺視的海軍中尉,他深深的愛著克萊爾,他體內的女人的生長會使他私下的溫柔起來,渴望被克萊爾愛,他深深被克萊爾的幹練,紀律、服從等等男性的魅力吸引,然而他也會手淫,在這種時候他似乎又回到作為「男人」的自己。可是他畢竟不是男人,在整部影片裡,可以隨時發現一種緊張的情緒,性別的位置、自我體認,和在他人的眼中,不斷的被審視,被感覺,被侮辱,發生顛倒。然而中尉的帶有焦慮的窺視能證明他是愛著克萊爾的嗎?窺視一般都帶有一種焦慮嗎?中尉,一個軍官,海軍軍官,年齡漸長,卻沒有任何人關心他的婚姻,彷彿他不是一個要成家的人,不是一個要成家的男人。中尉一直沒有喪失「理性」。因為一次犯罪,中尉那個錄下他對克萊爾的所有愛戀的錄音,中尉總獨處一室對著這個錄音機記錄下自己對克萊爾的想法。克萊爾偶然發現這個錄音,在偷聽的時候,被中尉發現了。他們的關係也從此挑明了。

在《莉莉•瑪蓮》中有很多誇張的鏡子,鏡中的世界和現實世界的交叉往返,當人在看鏡中自己的時候,首先要注意到自己的身體,那是一種審視,我們從鏡子中看到的是他們對自己的看法,而不僅僅是他們的身體,我們反而會忽略這個,因為我們對他們並不愛戀,這是一種表演,一種做作的,暴力 的表演,電影的構圖是一個資訊的有限空間,它需要傳達,而觀者本能的去捕捉,它給你什麼你才能有什麼,法斯賓德給你鏡子,給你鏡子中的人物,並在鏡子和室內其他的狹閉空間誇張的往返,它就提供你這些,你無處可逃,也許並不想逃。

現實世界中的佈景,那艘怪模樣的船,船上裸露的水手和肌肉,濃艷的皮膚,散亂的繩子,那個奇怪的岸邊和那個淫亂的妓院,還有那個地下,單調,卻有一種末日的味道,尤其有誇張的色彩渲染,色彩濃重,話劇似的舞檯布景把人物的表演暴力般的推到鏡頭之前,實際上很有逼人的力量,可能存在多重敘述,然而絲毫不是小說中復調的牽強,它讓人思考,不知不覺的也在FINDING YOURSELF:性別的位置極其認同,也許還有顯然的對性的。

克萊爾成為露西安娜的情人,目的是為了報復他的哥哥,在這之前他哥哥是露西安娜的情人,他哥哥對克萊爾與諾諾發生性關係痛苦萬分,在克萊爾看來,他哥哥是最漂亮的,最完美的,他們似乎也互相這樣認為。他們在岸邊幹架,那條路讓人看到的只是一部份,簡直不像一條路。他們打架,像一對情侶在爭吵。而這時有一支審判的隊伍通過,潛台詞是男人,你可以被另外一個「男人」操,但不可以被黑鬼操。

克萊爾對露西安娜說,女人只是女人。而在片末,露西安娜的紙牌證實克萊爾並不是別人的弟弟。

整部影片,暴力、性、神、犯罪像染料一樣攪和在一起,到處都流淌或者暫時凝結著燃料,那性愛前從嘴裡吐出的液體,也許他們互相都感到一種恐懼。露西安娜說克萊爾不是人,或者可能是神,他有可怕的一種魅力。他不應該住在地球上。克萊爾的確是所有的人的中心。他到底是一個「男人」,還是一個「女人」那些穿插的電影中的「互文」更非枕邊書一類的幼稚所為可比。

法斯賓德的魔鬼天才的確使他這部同性戀題材的電影子乎成為一種宗教。

他的電影舞台意識太強了甚至像一種特殊的話劇,他的世界是濃的色彩,是染料,絕對沒有一點點的水墨,如果有了這些可能對導演本人而言也成為一種「軟弱」了。克萊爾沒有被任何人控制,諾諾反倒像個女人,這個黑人曾經是個獄警,他強壯的男人體格也沒有「挽救」他,沒能使他成為一個真正的男人,馬里奧在對克萊爾提出性要求的時候,馬里奧對克萊爾說,他們都是男人,他們只需要一種快感,有快感,為什麼要拒絕呢?然而馬里奧其實更是一種惡人的好奇,他是一個內荏的小混混,誇張戴著很多首飾,實際上軟弱的很。諾諾在和克萊爾發生關係之後,反而出現一種女性才有的溫柔舉動,他用自己的左手撫摩自己的胳膊,同時和馬里奧交談,一個女性化的姿勢被他的妻子,露西安娜看在眼裡。他的「性別」在露西安娜這裡給我們一個提示,露西安娜不僅透過紙牌看到人物的命運,她的「平凡的魅力」(克萊爾就是被她身上平凡的魅力吸引的,他對露西安娜說他一直並沒有拒絕她)使她其實看到了很多人的性別。

法斯賓德的宗教讓你思考性別的意義,什麼才是性感。它有很多可能性,以及它有可能帶來的後果。

電影中充斥著各種觀察,小心翼翼的,動物般的觀察,讓人無法容忍。我不明白法斯賓德為什麼找一個極其醜陋的人來演露西安娜,那個過了四十的老女人,卻總自以為是的貼近男人,那可怕的歌聲,難道真的有什麼淫穢嗎,也許只有殺了她的那種挑逗。她是那種無法讓正常男人看第二眼的怪物。也許這種形象就是法斯賓德對女人的一種真實理解?一種女人在法斯賓德意識裡的真實鏡像?法斯賓德在電影裡把「漂亮」這個詞用在了男人身上。也許可以找到一種解釋:法斯賓德在這部電影中實際上把人物抽象了,我更願意露西安娜是一個抽象的女人,她代表女人在男性同性之愛中的處境,她好像是一個預測者,好像是一個不幸的人。然而她的醜陋只配有這種不幸。那可怕的歌聲,做作的性感,甚至還有控訴,雖然充滿挑逗。它其實是她的可恥,或者正成為一種末日的鐘聲。

美感集中在男人們身上來了,女人只是抽象的,作為電影中的道具,有用的道具。可惡的佈景,可惡的小說,可惡的鏡像,可惡的電影語言的暴力,可惡的電影資訊的佔有……它們在這部電影中存在著,製造了一種宗教,法斯賓德電影的宗教,法斯賓德自己的宗教。

舉報

評論