2007-08-03 21:21:50

建構的秩序,「看上去很美」

************這篇影評可能有雷************

我沒有讀過王朔的小說。倒是看過幾部他寫得電影。

最早是《頑主》,至今都覺得是改革開放後批判現實主義的經典。

後來是《陽光燦爛的日子》(改編自《動物兇猛》),雖然寫的是文革那會兒的事,但是覺得和我那個年紀時候的生活特別類似。看了電視劇《血色浪漫》的前半部份我覺得有模仿王朔的痕跡,但是沒有王朔深刻。

這次看的是《看上去很美》。

以褒揚的基調來評價,這部片子以文學作品來比有點像《一九八四》,以電影來比有點《肖申克的救贖》的意思,以學術作品來比有點《通向奴役之路》的思想。當然,應該說都還是沒有達到。總的來說,電影中的中上品,不及《頑主》與《陽光》。

從宏觀的視角看去,好像要表達的是制度對人的異化,秩序對人性的扭曲。制度也好秩序也罷,要表明其與人的關係是比較難的,因為二者都與人密不可分——人在其中既是主體又是客體。為了揭示其中的奧秘學者們用了些方法:盧梭假設了人們的「原處狀態」,羅爾斯讓「無知之幕」落下。王朔也是個聰明人,他用了一個小孩子,讓他(方槍槍)進入一群小孩子的社會。我覺得這個點子使這個電影最好的地方。

良好的序幕之後,情節就比較單調了。重點表現認為建構的秩序(建構這是班主任李老師,她代表著「大人」,象徵著「計劃者」)對人性(對絕對自由的追求)的扭曲。畫面拍的挺美的,細節刻畫的也精緻,但是同樣的東西表達了一個多小時,多少讓人噁心——如果這是導演和編劇可以設計的,那我為之叫絕。儘管如此,有幾個情節讓我覺得不錯。

一個是「剪辮子」的情節。讓我想到了《霸王別姬》中為人樂道的幾次「閹割」。不過王朔比陳凱歌更喜歡噁心現實,他讓那個班主任一邊剪方槍槍的小辮子一邊說「這是為了你好!」——多他媽的熟悉阿,從小到大我們被逼著做許多事的時候(甚至是被暴力逼著做的時候)聽到的都是這句話。

另一個是「培養大家早晨上廁所拉屎」的情節。其實整部電影中「排便」這個元素太多次的重復出現。記得柯嵐老師說人總是喜歡掩飾自己的獸性,所以幾乎所有人都不喜歡沒有遮掩的廁所——因為排便是人摸不掉的獸性表現。米蘭·昆德拉在《笑忘錄》中也寫到相關的問題,他設想天堂裡的「人」是否也會像我們一樣排便——經他這麼一想,幾乎一切神聖性的東西就變得「可笑」了。回到《很美》吧。早上沒有拉屎的孩子要被扣「小紅花」,連續一週每天早晨都拉出屎來孩子被大加讚揚並被獎勵「小紅花」。尿床也是不被允許的,尿了床一定得不到那朵為不尿床而設置的「小紅花」,而且要被老師們圍觀笑話「真能幹」,被同學笑話是「尿床大王」。我記得我小時候上幼稚園時也會把尿床或者尿褲子當成世界上最「糗」的事。好像姜豐姐姐在她早期的一本散文集中也寫到了類似的話。

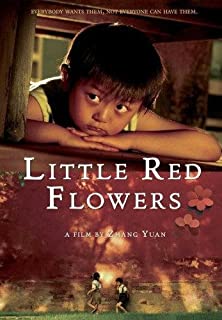

提一下「小紅花」吧。只需要「提一下」,因為幾乎每個在中國接受過幼兒和小學教育的人都有切身的體會——我們被那東西忽悠了多少年。那張有色紙片幫我們培養了「榮譽感」,也讓我們在長大之後覺得自己「特別傻」。我總覺得這東西影響了幾代的中國人,或者還會影響這個國家的走向,不信的話不妨去看看《求求你表揚我》。對了,這部片子的海外版名字就叫做「Little Red Flower」。

還有一個場景,就是上課的孩子遭遇到正在訓練的戰士。那些戰士的訓練科目是齊步走和敬禮,訓練的要求是整齊劃一、訓練有素。在我們來這是一種對孩子們未來的預示——孩子們長大後也會是那個樣子,看上去守紀律有秩序。柯嵐老師聊到《肖申克的救贖》時說最能異化人地方有兩個一個是監獄、一個是學校,在那兒人不叫名字而是叫「號兒」。或許排第三的就是部隊了。或許這就是為什麼學校在新生入學後都喜歡「軍訓」。

最後一個場景,有些深刻。那就是小朋友王若海的父親來接他的那一幕,十分的諷刺。嚴肅認真的李老師開始的時候一如既往的嚴肅認真,在她看來在「離接員時間還差兩個小時」的時候來接孩子是不對的。但是,當她知道了王若海的父親不是別人,正是主管他們的後勤部副部長,李老師一下子變得寬容慈祥活潑可愛了。平時屢受批評的王若海這時候也被誇獎成「表現挺好的」,本來得不到的小紅花現在也得到了。——那套神聖的秩序,需要人們克制自己的本性來追求的秩序,就這樣被顛覆了。

於是,王朔藉著小朋友方槍槍的口,對這秩序,對這秩序的世界說了一句他一定經常說的話「操你媽!」

聽到了這句話,我覺得這電影不應該僅僅從宏觀上看。王朔好像是反對宏大敘事的。他是個挺個性的人。其實這電影就是在寫他自己。他就是那個不願被扭曲的人。他就是那個反正也得不到小紅花不如把這秩序攪亂找找樂兒的人。從來他就是。從最早的「罵金庸」(好像還計劃「罵魯迅」)到現在「得誰罵誰」,他的本質從沒變過,只是程度有所加深。

從政治哲學的角度看,西方的兩個傳統——雅典和斯巴達本來就是自由與秩序的兩個代表,我們哪個也脫離不了。以社會學的視角看,電影中表現的幼稚園中的教育與「習慣養成」其實就是「社會化」的過程,秩序建構就是社會整合的過程。社會整合程度太高,人容易自殺,但是社會整合程度太低,人或許會過份的自我、自私,可能會瘋了,可能會殺人。

秩序與自由的兩個極端可能都是「看上去很美」。現實可欲的或許是「發現」那些自生自發的不是太美的秩序。

舉報