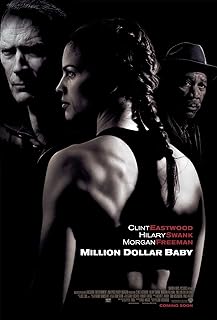

電影訊息

電影評論更多影評

2007-08-10 03:16:03

美國精神,安樂死及其他

當創意遭遇排山倒海的複製,好萊塢不再是一個好玩的地方。這樣那樣的拍攝模式叫人厭倦,比如說好萊塢式的奮鬥故事和大團圓結局,在看影片前半部的時候,我就依稀記起了《洛奇》,彷彿看到了阿甘的影子,腦子裡揮之不去的還有《這個殺手不太冷》。一個女子,為尋求自我突破自我而決定成為一名拳擊手,從被拒絕到被接納,又一步步通過自我努力獲得了一場場勝利,基本上是一路上暢通無阻,中間還和教練發展出亦父亦友的感情……我正尋思著就這樣一部平淡無奇的勵志片也能問鼎奧斯卡?片子馬上就急轉直下,套用一句已被濫用的話「我猜到了開頭,卻沒猜中結尾。」

安樂死這段著實讓我找到了精神上的興奮點,可這樣的快感持續的時間並不是很長,經過多年好萊塢大片的狂轟濫炸,我是能夠想明白一塊被反覆嘴嚼的口香糖被雞湯狠狠地褒了一下便一舉奔向富有營養口味多變的行列但究其本質不過是塊口香糖嘛,頂多是塊讓人更為愉悅的口香糖罷了。

呵呵,原來今年奧斯卡的口味是這樣的:「人性的回歸」=90分鐘的美國精神+30分鐘倫理探討。

先說前者,哎,真是沒什麼好說的了。每個國家都有自己的「主旋律」,美國的文藝屆也有他們的,他們的主旋律是什麼呢?美國夢,美國價值觀,美國式的人權…… 無論是表現的比較含蓄的如《阿甘正傳》裡的對夢想執著追求或《走出非洲》裡的積極實現自我價值,還是感情熱烈又直接的《奇蹟》里「沒有什麼不可以」式的勵志,都是人們欣賞的美國精神的一部份。《百萬美元寶貝》的Maggie無疑是這種精神的象徵,而她來自於社會底層的普通人的形象和背景更顯得有說服力與穿透力。

可這一招在我看不是「俗」足以形容,簡直是濫俗。N年的洗禮,只是個看客,現在的我不復當年的多愁又善感,對任何形式的美國精神的赤裸裸的表現都無甚興趣。特別是當摩根弗里曼典型的旁白,在我耳邊絮絮叨叨,綿綿不絕,用意想不到的比喻,匠心獨具的對比,翻來覆去又準確無誤地傳達出美國式的口號時,我快抓狂了。民族的自戀情節(那副大沙列文嘴臉)表現到了一定程度那絕對就是惡俗了。

這部片子在美國上映時票房不佳,前半部更被狂貶為大悶片,果然有道理啊,「審美疲勞」嘛!它的勝利就在於奧斯卡的勝利,可奧斯卡的勝利又意味著什麼呢?從評論家到普羅大眾開始重新挖掘任何一點點的精神啊意義啊,於是一組組及具美國特色的橋段(如Maggie在拳館練拳,老人終為年輕人執著的精神所感動,倔犟女孩在賽場上永不言敗,只想給全家買房子想為媽媽做點事等等等等)再次被賦予激情,衝擊力,振奮,閃爍人性的光輝.....(這些形容詞,我得承認,是實事求是的。)

所以不管怎麼樣,這招還是蠻管用的

但真正「拯救」這部電影的是安樂死話題的介入,稱得上劍走偏鋒,可以不誇張地說是把一部半隻腳已經陷入濫片堆的影片提升不止五個等級,然後名正言順地捧走了小金人。

安樂死在美國屬於非常敏感的話題,跟持有槍枝,墮胎,死刑,同性戀等一樣,它將美國社會分化成保守和自由兩個陣營。從不同的哲學立場出發,支持和不支持安樂死的兩方其實表達了兩種世界觀的根本衝突。在美國今天的現實里,同時表達了兩種政治立場的衝突。

從某種意義上講,好萊塢因為怕站錯隊,才刻意迴避如《華氏911》等既震撼美國又極具爭議的電影作品,但在安樂死問題上,好萊塢還是義無返顧地偏向開明派,跟當年對《死囚漫步》的態度相似。

安樂死在大洋彼岸一直是鬧的沸沸揚揚,在我們這兒還形不成什麼大氣候。國情不同,我簡直很難想像本片在美國政壇引起的軒然大波。《百萬美元寶貝》影響力的擴大一度迫使它捲入了一個意識形態的漩渦。一批佔據話語權的保守派人士站出來,批評該片鼓勵安樂死。傾向共和黨立場的媒體刊登了很多殘疾人的來信,認為該片是對身殘志堅的嘲弄,是在縱容對生命的踐踏。如果不了解安樂死在美國在整個西方社會是屬於一個黑白分明、極為複雜的哲學、倫理和私人議題,也就無法真正獲取這部電影的精髓,即使了解,也無法體會到那種感同身受的啟發。

缺少道德標尺上關注的共鳴點往往成為觀看影片時的一種障礙。我在看《我的盛大的希臘婚禮》時,就有這種困惑,抱著看一部浪漫愛情片的期待去看,怎麼都弄不明白,就這陣容這等故事情節,憑什麼在美國引起那麼大的轟動?種族矛盾,婚姻的價值取向,兩代人的溝通……我這個局外人當然會不明就裡了。

影片中的感情戲我可有話要說,影片簡介上的類型標註是愛情,沒看之前我可樂了,領教過《洛麗塔》,《這個殺手不太冷》,對好萊塢拍這種「一樹梨花壓海棠」式的感情路線還是有所期待的。看過之後我可更樂了,最喜歡「曖昧不清」的東方人可低估了人家的手段,原來一貫直來直往的老美也玩起了這套欲說還休,欲言又止,霧裡看花,水中望月的把戲。看了相關的影評,人家那兒就大大方方簡簡單單地定義為「人間溫情」,寫得再明確的也就點到「朋友+父女」止,倒是我們自己扭扭捏捏揣東測西地意淫一番。我想說的是,這真的是一部非常乾淨的電影,但當看到影片最後Frankie溫柔吻別Maggie,並輕輕道出:「MoCuishle, means my darling,my blood。」時,我還是不爭氣地小小亢奮了一下,差點就要擠出幾滴眼淚了,但結尾收的很乾脆,(所以我的眼淚還是沒有掉下來)一點沒有灑狗血的痕跡,看來影片追求的不是純粹的煽情,是想讓你思考。「不著一字,盡得風流」或是「言有盡而意無窮」我這樣形容貼切否?

另外還有一點,本片以女子拳擊為賣點,奧斯卡獲獎影片中以女性為主角的實在不多,近些年的也就是《末路狂花》和《時時刻刻》。但《百萬美元寶貝》的視角並不在於女性的生存狀態。女主角斯旺克還常常讓人忘了她是女性,她尋求自我價值過程也是更多作為具有普遍社會意義的「個人」而非「女人」這一特定社會角色來完成的。另一方面,女性主義近來在西方式微,我們常常看到一些主流媒體在對諸如賴斯,奧爾不賴特等女強人的採訪中,重點也傾向表現她們家庭生活中的自我以凸現作為女性的她們感性的一面。911之後,社會秩序重建,人們脆弱的心靈呼喚情感的回歸。在這樣一個年代裡,從《百萬美元寶貝》看出女性主義的人,只好說觀念落伍了

總的來說,這是每年鋪天蓋地來襲的美國片中的一部,頂多算是質量上佳的一部,但它宣揚的是美國精神,探討的是美國社會中的熱點,在國內沒有受到追捧實屬正常。畢竟,一切烙有的文化印記的藝術還是有國界的,但在「當下呈現」的情感表露上大家是共通的。

評論