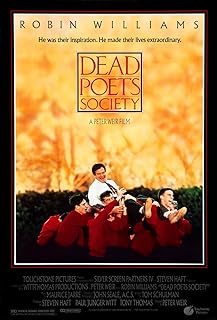

電影訊息

電影評論更多影評

2007-09-28 05:37:27

九月秋風也化雨

很多人把《死亡詩社》和《楚門的世界》相提並論,得出的結論是前者比後者更感動。只要對人說「我看了《死亡詩社》」,對方多半會問你「看完後眼鏡有沒有濕漉漉啊」,1989年的影片,時隔將近20年,仍能喚起人的激情,讓人通透心扉的感動,真的不容易。

2007年看這個片子,讓我羞的不好意思說出來,太滯後了。可是才發現,有一種心結,有一種情緒,即使相隔多年都揮之不去。無論是教授說的「花開堪折直需折」「及時行樂」還是「將這個強有力的戲演下去,你能貢獻出一篇詩篇」,或是最經典的「站得高所以角度不同,要尋找自己的見解」,你可以感嘆自己沒有生在那個年代,你可以嚮往那樣的學習環境。

9月,又有新生像我們當年一樣走入大學,在失望、考試、泡圖書館、看電影、罵食堂中度過四年,四年後把自己放到眾多職位面前待價而沽。始終認為自己是最好的,最優秀的。正如影片裡教授形容的學生們「精力旺盛,不可一世,好像世界都在掌控中,自認為註定要成就大事。」你覺得天妒英才,所有人都看不到自己這麼大一塊金子,最終帶著狗熊掰苞米的憤恨心態對自己手中並不豐滿的苞米氣惱不已,甚至一生氣把手中的苞米扔掉,堅信自己定會找到更好的,並且動輒拿諸位哲學家來當擋箭牌,認為「你必須按所想去生活,否則你只能按生活去想」,相信自己就是王小波筆下那頭特立獨行的豬,多少愚民將會被自己喚醒,某一領域將會因自己而改變。我笑了,多麼相似的心境。你可以笑他們幼稚,但是絕不能否認他們的可愛,至少他們敢想、敢為、敢當,當我面對太多「犬儒」,也就是教授解釋成的「現實主義者」的時候,「不可一世」原來如此珍貴,衝動才會有質量。

我相信,很多人都是到了最後才被畫面的昇華而感動,一直以來最安靜也相對最軟弱的同學站了起來,然後幾乎全班都站了起來,他們站到了桌子上,大聲念詩。這時老師比他們矮,老師抬頭仰望他們,年輕人們以俯視的姿態看整個教室,世界掌握在年輕人手裡,在這個世界裡,尋找自己的見解。激憤又頗為自豪,這是一種確確實實的力量,是深思熟慮加上衝動的壯舉。

死亡詩社,註定是要有個詩社的,只是沒想到詩社不在教室,不在寢室,不在圖書館,竟然是在洞裡,遙遠的河邊的洞,時間是晚上。詩社有它不成文的規定,也有不限定的成員,隨機卻有組織,隨意卻很嚴謹。詩歌,在那個年代,不管對喜歡戲劇的尼爾,或是研究物理的同學,都是一種必不可少的精神力量。我們可以看到教授可以用這樣的方式教授文學,可以「決絕」地激發學生對詩歌的創造,歇斯底里,卻是用心良苦。從孔慶東到許知遠,我稱他們為青春主義者,無一不對詩歌懷有強烈的感情。起初我是不理解的,可能和我生存的年代有關,有人撰文說「現在有人稱你是詩人那簡直是諷刺」。我終於理解了一個年代有一個年代的時代特質,六、七十年代生人讀詩,八、九十年代生人炒股,或者按垮掉的一代、迷茫的一代、過度的一代劃分,每個時代的特質都有它存在的必然性。

上個世紀是棋盤人性復歸,重拾理想的年代。詩歌憑藉著自身的魅力讓人覺得總是滿懷熱情和希望。沒有詩的年代,是沒有理想的年代,膨脹的物慾不僅奪走了我們的白天,還侵佔了我們有夢的夜晚。在某種程度上,他們都是那個年代的精神領袖,他們引領了一代人的思想熱潮。不禁發問:我們這個時代的精神領袖呢?

尼爾無疑是主角,我總覺得他很像金凱瑞,可能潛意識裡總會把《死亡詩社》和《楚門的世界》聯繫到一起。而細細追究,兩人無論在長相還是性格上都有不同程度的相似,樂觀——笑面相迎,對生活充滿了熱情。一個口頭禪是:假如再碰不見你們,祝你早、午、晚都安;一個鼓勵身邊人晚上探險,組成死亡詩社;執著——一個執意要去菲濟,一個堅持將演戲進行到底。正是對尼爾的這種定義,他的自殺讓我措手不及,用一把手槍結束自己的生命也許真的喚醒了一群人甚至一代人的思想,而對於尼爾,這樣的設計是否顯得操之過急了?離開心愛的學校、老師和朋友,去一個更加死亡的學校繼續學業,即使現實有多麼的讓人不滿,讓人絕望,他可以反抗,可以奮起,但是不可以死,他的死,是對理想的滅絕,是對資本的拋棄。如果說人因夢想而偉大,那麼這個時候的尼爾已經沒有了。一家之詞!有個才子說我很會入戲,看完後又習慣用自己的思想去評論,我不知道這是好是壞。其實我挺明白電影這玩意兒,見仁見智,每個人知識構成不同,所以理解有差別,或許導演想表達的主題並不是我所理解的主題,又或許在影視語言裡,似乎尼爾那樣冷靜的做自殺的衝擊力會比其他的方式更直接了當一些,對全片的節奏也更搭一些。

回過頭來看,也許沒必要對一個電影中的人物做這樣的評價或是推測,可能是對於這個故事的熱愛吧,因為熱愛,所以我的眼裡含著淚水。

評論