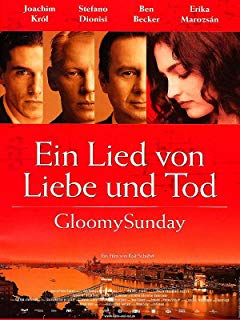

電影訊息

狂琴難了--Gloomy Sunday

演員: 艾莉卡瑪洛茲珊 史蒂芬洛迪奧尼斯 Ben Becker 約希姆克羅爾 Andras Balint Geza Boros Rolf Becker

布达佩斯之恋/忧郁的星期天/忧郁星期天

![]() 7.9 / 6,529人

112分鐘 | Argentina:113分鐘 (Mar del Plata Film Festival)

7.9 / 6,529人

112分鐘 | Argentina:113分鐘 (Mar del Plata Film Festival)

演員: 艾莉卡瑪洛茲珊 史蒂芬洛迪奧尼斯 Ben Becker 約希姆克羅爾 Andras Balint Geza Boros Rolf Becker

電影評論更多影評

2007-11-09 01:23:56

《憂鬱的星期天》:對完滿故事的思考

《憂鬱的星期天》是一個相當完整、飽滿的故事——這是我看這部影片的第一印象。影片採用這樣一種敘事手法:從漢斯80歲的生日宴會猝死開始,回憶一段往事,回憶結束又回到宴會混亂的場面。這種敘事方式使得整個故事緊緊地被包裹在中間,不枝不蔓,緊湊有力,像一個飽滿圓潤的雞蛋,天衣無縫,同時使觀眾可以輕鬆地握於掌中,細細玩味欣賞。

這時就整個影片的敘事方式而言,其實影片中的每一句台詞、每一個意象都不是隨意出現的,在恰當處它們都被相對應地昭示。這就像是括號的兩瓣,將人物的命運、意象的象徵意義等囊括其中。

一

在鋼琴師安德拉斯家,他請求伊蓮娜為他伴唱,但伊蓮娜卻說:「我只有在孤單的時候才唱歌,現在我並不覺得孤單。」這並不是一句簡單的拒絕。當漢斯成為德國納粹軍官再次回到布達佩斯,在沙保餐廳要求安德拉斯為他彈奏《憂鬱的星期天》時,安德拉斯靜默地反抗,為化解這一異常緊張的氣氛,伊蓮娜拿起曲譜,輕輕地唱起來,並說:「請為我伴奏,好嗎?」安德拉斯把手指按在了琴鍵上,但這旋律聽上去是那麼艱澀,黯然神傷。他此時一定想起了伊蓮娜曾對他說過的:我只有在孤單的時候才唱歌。此時的伊蓮娜既忍受著納粹軍官漢斯的蠻橫霸道,又受安德拉斯誤會的煎熬,她的心像這支曲子一樣充斥著悲苦與孤單,浸染著無奈與酸楚。當伊蓮娜唱完歌躲在廁所哭泣時,突然「砰——」地一聲槍響強行中斷了她的悲傷,然而卻讓她陷入了更大的傷痛——她愛的安德拉斯離她而去了。安德拉斯清晰地感受到了伊蓮娜的痛苦,並了解到了這種苦痛的來源,於是他飲彈自盡了。

我總認為這個清癯陰鬱的鋼琴師不應該如此迅速地離開人間。然而影片讓這個略顯瘦弱病態的鋼琴師在伊蓮娜的唱與不唱之間完成了生命的輪迴。當伊蓮娜拒絕為他伴唱的時候,正是安德拉斯剛來餐廳不久,也是愛上伊蓮娜之始,就影片而言,這是他人生的開始。然而,後來當伊蓮娜不得不忍受內心的愁苦傷痛而唱歌時,有誰比安德拉斯更了解其中的悲慟。他聽出了歌中的屈辱傷害悲苦甚至更多,當一種痛苦只能用旋律來表達而無法言說時,這種痛苦何其深、何其重!敏感的鋼琴師切身地感受到了這種痛苦,於是他選擇了死。也許就像影片借拉士路之口說的:他也許找到了曲子中的某種訊息。

二

伊蓮娜生日這天,拉士路送了她一支藍色髮簪,安德拉斯寫了一支曲子送給她,也就是《憂鬱的星期天》,而漢斯則為她拍了一張照片,並告訴她今天也是他的生日。

這個情節設置得相當巧妙,髮簪、曲子、照片這三樣生日禮物幾乎構成了故事的三個支點,把故事聚集在這三樣的周圍。

影片開始,便是一位老人八十大壽的宴會場景,當他要求小提琴手演奏那首名曲時,他卻猝然倒地了,這時鏡頭對準了一張女人的黑白照片;影片結尾部份,我們知道了這個高壽的老人便是漢斯,這張照片就是當年他為伊蓮娜拍的,而小提琴手演奏的便是《憂鬱的星期天》,隨後鏡頭切入一個花白的髮髻上卡著一枚藍色髮簪,一個中年男人對她說:「媽媽,生日快樂!」

伊蓮娜八十歲生日上,早已沒有了拉士路和安德拉斯,而跟她同齡的漢斯也猝死了,然而,拉士路送她的髮簪還別在髮髻上,安德拉斯的《憂鬱的星期天》也仍然被演奏著,漢斯為她拍的照片也飽經滄桑地立在那兒。幾十年前的生日禮物依舊保存完好,然而送禮物的人卻甚至不如這些物質存在得更為長久。這是多麼濃重的悲哀!

影片將時空設定在德軍進駐布達佩斯的戰亂年代,可想而知,在如此一個動盪不安的年代,生命如草芥,任人踐踏,甚至取決於他人的一個閃念。人高貴的生命憑什麼比一支髮簪、一首曲子或一張照片存在得更為長久呢?

當漢斯成為納粹軍官回到布達佩斯後,他趁機收取高額的費用幫助一部份有錢的猶太人逃脫納粹的魔爪,而當年救他出多瑙河的拉士路呢?他只能無能為力地被押上去集中營的列車,看著天空突然暗了下來——就算伊蓮娜為此把自己出賣給了漢斯也無濟於事。

當整個社會都只為某種人的意志而運轉時,人的生命就像是潤滑劑——活著或死去都是為了讓這台殘酷的機器更好的運作。所以拉士路無辜的死和漢斯卑鄙的活都顯得合情合理——這多麼可怕!

影片最後漢斯猝死的原因到底是「魔鬼邀請書」——《憂鬱的星期天》的演奏,還是那一小瓶「使心臟停止的藥」,這都無關緊要了,不管這是一次復仇行動,還是導演為了故事的完滿刻意為之,這都不重要了。因為,此刻我們深刻地了解到生命是這麼輕,又這麼重,就算活到白髮蒼蒼,你既可能突然倒地而亡,也可能接受孩子親切的祝福。

這種敘事方式無疑是步步為營,緊緊地抓住了觀眾的心,但這樣的敘事方法過於絲絲入扣。就像契訶夫所言:如果第一幕掛上去一支劍的話,那麼最後一幕一定要讓劍出鞘。這種「出現——隱埋(或忽略不提)——再出現(發揮它的作用)」的結構體現了其完整性,乾淨平滑得像大理石,然而生活存在著更多的偶然性,這樣的結構會使觀眾陷入一種思維定勢,少了對生活本真面目的思考。

評論