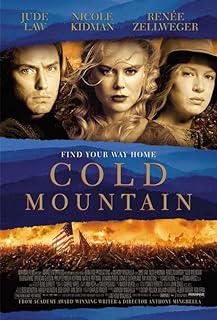

電影訊息

電影評論更多影評

2007-11-19 06:34:52

《冷山》——請你,請你放下一切回到我身邊

人一生下來就是迷路的孩子,一生都在尋找自己夢中的故鄉。

她精緻得有些不染凡塵,溫柔的笑容像是草原盛開的大朵矢車菊;她的眼睛很美,清澈的像是山澗的清泉;當她看著你的時候,好像世界都停止了轉動。他有一張古希臘式英俊的面龐,粗曠的身體;那對湛藍色的眸子總在記憶中不停的憂傷;他總在面容要明朗的時候收斂起笑容,只留下微翹的嘴角讓人眷戀。

這本來應該是對讓神仙都羨慕的情侶,但是戰爭卻拉開了兩個人的距離,瀰漫的硝煙燻黑了原本美麗的世界。

她等著他回來,從未失去希望,開始是以天計算時間,後來以年;他想要回到她身邊,即使路途遙遠,充滿了艱難險阻。其實,英曼在第一次受傷的時候就已經死了,可是他的心一直向著遠方的冷山,就像是朝聖的人一樣虔誠。戰火也許泯滅了很多人的良知,讓人們變得比野獸還要兇殘,但是愛永遠不會被淹沒。(我一直在想,如果真的有一位姑娘在水邊等待著那位少年,他也不會死去的。)於是,我們看到了英曼一次又一次化險為夷,倒下又站起來。不管是那個變態的牧師,還是北方的軍人抑或是那個山裡的人,都沒有絆住他匍匐前進的心。

艾達則經歷了喪父與朋友慘死,正式從一個手無縛雞之力的女子蛻變成為一個堅強生活的女人。戰爭沒有讓她屈服或是倒下,只要冷山還佇立一天,她的希望就不死。

空氣在等待中一次又一次淚濕了樹林、草木,憂傷始終沉澱在艾達的心底,猶如音符在黑白的琴鍵上沉思一般。遠方的光線暗了下來,又是冰冷徹骨的一夜,希望那出征的人早日歸還。

深刻地記得,英曼與艾達終於相聚的那一刻。艾達穩穩的端著槍,像一頭母豹子一樣具有威嚴,聲音已是堅毅沙啞。一切都沒有想像中的激動,甚至連一個擁抱都沒有。就像一個迷路終於回家的孩子,平靜的說道:「我回來了。」母親也只是慈祥的說:「進屋來吧。」這種近乎陌生的隔膜真正的讓人心酸,戰爭讓人們失去了太多太多。

我一直在質疑這段愛情。他們幾乎是陌生的,所有的記憶都停留在一個畫面——他不願意進屋,她為了見他只好端著盤子出來。他們一遍又一遍的回味那幾個瞬間,還有那個吻,所有的這些瞬間創造了最後的震撼。

記得拉夫•艾恩說過:「有一種愛從頭腦中萌芽,然後根植於心,隨後再慢慢生長,但它會一直延續,直到死亡,而且所求少於給予。還有另一種愛,失掉了理智,甜蜜就最甜蜜,痛苦一如死亡中的痛苦,它只能延續一小時,但是卻值得用整個一生去換取。」

在醫院中,英曼曾經問一個盲人「如果,給你5分鐘的時間看到這個世界你會用你餘下的生命去換取嗎?」那個老人笑著搖搖頭。對於,那些美好的事物,他寧願不曾看過,因為那樣會讓他更加傷心。

可是,英曼卻說,他願意用餘下的生命去換取在他心愛女人身邊的5分鐘相聚。他不明白,為什麼在他的心中,總有一個名字、一個地方,讓他如此傷心?讓他停止前進的步伐,放下上膛的槍桿,不顧一切的回到那個記憶中模糊的故鄉。

艾達與英曼的愛就像是在岩石中依舊破土而出的花朵,也許你可以說這並不是愛,但是卻是絕望中的人最後的希望,所以他們要牢牢抓住這最後的美好與希望,給自己活下去的理由,給這個世界不滅亡的理由。

英曼最後的死完全在我的意料之中。就好像那些一生下來就在尋找生育地的大馬哈魚一樣,當它們千辛萬苦產下下一代的時候,也是死亡的時刻。而英曼的心終於回到了自己的故鄉,疲倦的旅人終於可以安息了。

後來,艾達還是常常想起他,想起以前的天地;想起他憂鬱的眼神,笑而又止的嘴角;看著天空,從一望無際的大地直到天堂的門口。

這一回不再有那麼多的憂傷了,對他的愛有著如此美好的回憶。

一生也就足夠了。

離別中的愛情:

導演安東尼•明格拉喜歡放眼於戰爭中的愛情,比如他的另一部電影「英國病人」,展現了一段被戰爭摧殘的愛情。在「冷山」中,一首首哀傷的民謠奠定了影片的基調,不過,人們不再沒有選擇的權利,他們用盡全力追求自己的生活和真愛。父親盼著女兒長大,但戰爭的不可預知卻讓他沒有機會再看到女兒。當熟透的蘋果掛滿枝頭,貓頭鷹的翅膀沾染了鮮血,長大的孩子只能在墓前回想父親唱的這首歌謠。他們的後代還會傳唱,努力長大。

安東尼喜歡讓自己的故事以離別告終,但是離別中除了懷念還有繼續生活的勇氣。正如他第一部電影「一屋,一鬼,一情人」(Truly Madly Deeply),影片講述了一個有關人鬼情未了的清新小品。男主角死於一次意外,因為懷著不捨,他的靈魂留在心愛人的身邊不肯離去。但是活著人的生活在繼續,她又愛上了別的人,她和男主角的靈魂之間的矛盾一點點爆發,熟悉變成陌生,深情變成束縛。終究男主角還是選擇離去,留下了真摯的、瘋狂的、深刻的那段愛情,餘香裊裊。

轉載請註明作者:九尾黑貓

http://www.mtime.com/my/LadyInSatin/blog/392061/

評論