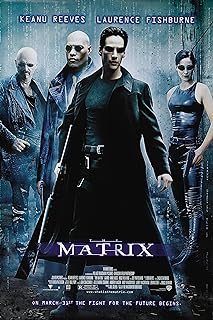

電影訊息

電影評論更多影評

2007-12-13 22:16:55

在真實的盡頭尋找不屬於我們的烏托邦。

記憶中這是我第二次在這真實的荒漠中搜尋未知而又深邃的哲理。上一次我叫它無盡的夢魘。

影片的最開始就很清楚的告訴了我們,這個世界是不真實的。人不能飛躍20米的間隔。我們也不可能就這麼消失在電話的聽筒里。於是。我們並不怎麼聰明的主角開始迷茫在真實和夢境之間。

什麼是真實?或許這個問題才是what is the matrix的核心。從另一個角度來說,the matrix是一道將我們與真實隔絕的屏蔽,讓"真實的荒漠"變得可以忍受的"屏蔽"。當事情變得不能忍受的時候,我們開始好奇屏蔽之外的東西。柏拉圖的「洞穴」理論在這裡更適用,洞裡面的人不再滿足外界事物投射進來的影子,他們希望能探索洞外面事物,去了解牆壁上影子的實體。而墨菲斯提到的愛麗斯夢遊仙境的故事只是為了讓這個殘酷的現實披上一層童話的外衣,好讓一個心智健全的成年人在「正常的」生活了幾十年後接受自己只是一節電池而已。

然而。外部世界的真實性以及我們對這個真實性的期望是很難吻合的。這也就是柏拉圖所稱之為的理想國,即所謂的烏托邦。而那道:「屏蔽」實現了我們對真實和夢境兩者的無限接近。

但是,正是這一點,我們不該忘了拉康式的真實的根本歧義:拉康式的真實不是被幻覺的螢幕所遮蓋/所歸化的終點--真實是,而且首先是螢幕本身,是永遠準備扭曲我們對所指、對螢幕現實的感知的障礙。在哲學話語中,這一點存在於康德和黑格爾的區別中:對康德來說,真實是本體領域,我們通過先驗範疇的螢幕將感知"系統化";而對黑格爾來說,正相反,就像他在他的《精神現象學》導語中所言,這種康德式的螢幕間隔是錯誤的。黑格爾在導語中用了三個術語:當螢幕介入到我們自身和真實之間,那麼它總是會在螢幕(表象的螢幕)之外產生什麼是"自身之內"這個概念,所以"對我們"來說,表象和自身之內間的距隙總是永遠已設的。結果是,如果我們從扭曲的螢幕中抽取出實體,我們也喪失了實體本身(在宗教術語中,基督的死亡是上帝本身死亡了,而不僅僅是他作為人的具象的死亡)--這就是為什麼拉康在此點上追隨了黑格爾,實體本身,即自在之物者最終被凝視,而不是被感知的物體。所以,回到《駭客帝國》:Matrix本身才是扭曲了我們對現實的感知的真實。

那麼,如果是這樣,回到真實的荒漠的意義又存在在哪呢?

電影的主角在最後說了這麼一段話

A world without the rules and controls without borders or boundaries a world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.

沒有硬性的規定,沒有任何界限。然而正如叛徒塞弗說的。這狗屁的自由是在下水道裡面得不到的。

那麼。回到文章的題目。

我們是否應該慶幸,這僅僅是部電影。。。

ps:第四段為引用。

評論