電影訊息

電影評論更多影評

2007-12-24 05:36:55

活著

聽自己喜歡的選修課,是大學時的快樂之一。那個時候,大家都擠著去選些熱門、好玩的東西,我選了一門現當代文學。授課的女老師文靜瘦弱,講起課來輕言細語,卻上至宇宙,下至微塵,無所不及。只是坐在那邊靜靜得聽她講,就是莫大的享受。

有一節課,她給我們講余華的《活著》。她問有誰已經在課前讀過《活著》了。雖然我很喜歡她的課,卻也沒有按照她開列的那張超長的書單亦步亦趨地去攻讀,所以縮在教室的一角不做聲。遠遠的有個男生伸長了手臂,老師示意他站起來。教室很大很空,隔著一大段距離,那男生絮絮叨叨地說誰誰誰吃豆子漲死了。那時,我還沒有看過《活著》,完全不明就裡。現在,才明白那種小孩子脾氣,一上來就要說最殘酷最絕望的片段,好證明白己的堅強以及與眾不同。老師不置可否,讓他坐下。

老師淡淡地笑著,從一句話開始給我們講這篇文章。

「皇帝招我做女婿,路遠迢迢我不去。」

……

這個時候,午後的微風吹開了窗簾,夏日的炎熱和白色的光從那些縫隙中湧進來,在室內瀰漫開來。我身後的同學還在打盹,沒有太多人感覺出那種異樣:昏沉之中混合了瑰麗的熱烈。我的眼前忽明忽暗,悶和熱,飛速地穿透了身體,裹住我的心。後來再也沒有感受那樣的氣氛,和《活著》又貼又像,無論是福貴少年時荒唐到荒誕,還是福貴老年後生活殘酷到詭異,這些都和那個午後,結合在一起,成為人生的深刻印象。

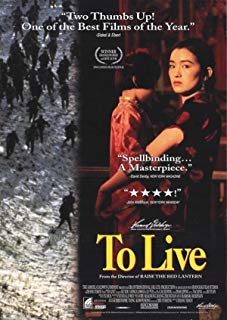

後來,第一次看電影《活著》,還是粵語配音的盜版。聽粵語,尤其是在文革那段,很是怪異。但是,這絲毫沒有降低電影的份量。沒有人能夠重現余華的《活著》那些字裡行間的殘酷和痛苦。但是,「活著」這個主題,電影應該算是拿捏到位了。順著「活著」這兩個字,每個人的人生都可以好好書寫一番。以致於電影之中,在很多地方都留下了導演自己的生活痕跡。比如,陝西的皮影,在電影之中幾次承啟,戲中之戲自有思量;再比如,張藝謀在知青時代,就喜歡畫大幅的毛主席頭像,大的畫像有一人多高,這一手順利得移植到萬二喜身上,成就了他和鳳霞的和婚姻;最後的「反動權威王斌教授」根本就是戲謔影片編劇王斌。

反思「活著」,基本就是人的自省。人在順利成功的時候,絕少自省,或者說即使自省,程度也有限。到是絕望之中繼續生活,才有了活著的真正意味。每一個人,總是要經歷絕望的。親人的離世,生活的挫敗,夢想的破滅,很多的痛苦,都可能擊潰一個人,讓他絕望。有的人邁過自己的坎兒,沉沉穩穩地順著命運走下去,許多年後,回過頭去看,當年的絕望也無非是被歲月磨礪到模糊的疤痕,只是一個無關緊要的痕跡而已;而有的人,被這絕望壓制地扭曲了自己,甚至放棄了自己。

我一直覺得,失敗也好,絕望也罷,要在最年輕的時候到來,其實最合適。既然這是人生的障礙,在最年輕的時候衝破這道障礙,明白人生的每一次轉折都有痛苦,即使轉折之中有希望,那希望也附帶了不安。只有經歷過,忍受過,才能在人生之後的每一次傷害和痛楚之後,還堅定得以活著作為無聲的、而且唯一的答案。

「活著!」

這是生命最根本的韌性和驕傲。

也是面對痛苦、面對挫折、面對破滅,無聲堅持、無限忍耐之中最好的答覆。 舉報

評論