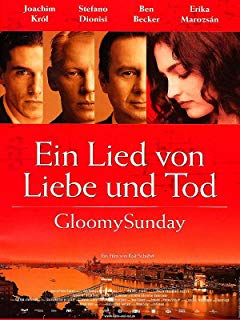

布达佩斯之恋/忧郁的星期天/忧郁星期天

![]() 7.8 / 8,458人

112分鐘 | Argentina:113分鐘 (Mar del Plata Film Festival)

7.8 / 8,458人

112分鐘 | Argentina:113分鐘 (Mar del Plata Film Festival)

演員: 艾莉卡瑪洛茲珊 史蒂芬洛迪奧尼斯 Ben Becker 約希姆克羅爾 Andras Balint Geza Boros Rolf Becker

2007-12-29 20:35:16

愛她,是我做過最好的事情

************這篇影評可能有雷************

看《布達佩斯之戀》是在下著雨的星期天下午,天色陰沉的有些憂鬱,恰如電影裡那支甜蜜而又悲傷的《gloomy Sunday》。只是,黑色已經過去,我還無法灑脫地選擇自殺,即使,那是一種救贖。

有人說過,音樂是心靈最直接的藝術。突然便想到那個關於狄奧尼索斯的故事,那些遙遠而神秘的原始宗教崇拜儀式,成為了世世代代藝術的源頭。《gloomy Sunday》在影片中無疑便是酒神的化身,那些在悠揚的旋律里,自殺的人們,不過找到了一種縱情的方式,無論他們從曲子裡得到了什麼訊號,他們的自殺都是對肉體的一種解放與救贖,他們在音樂里頓悟到了所要追尋的生的本意,勇敢尋找肉體與靈魂的不脫節。正如總是坐在餐館裡獨自一人畫著伊諾娜小姐的男人,他在生命的盡頭,終於把筆頭轉向了拉西樓和安得拉許,將他們作為整體畫在了同一張紙上。他說「曲子很美……非常感謝,我得走了。」作為一個孤獨而專注的人,他不自知的落寞與渴求的慾望混雜的潛伏在身體的深處,他似乎一直在找尋著什麼,又一直在等待著什麼。那優美而沉鬱的旋律,喚醒了他身體裡沉睡的意識,他聆聽到自我的呼噢,安然的選擇終結生命,選擇生的結束,這種結束等於解脫與不妥協,也等於最好的自我保全,保全一份自我的完善、美好。

三角的戀愛關係,始終是人們對於這部片子所津津樂道的方面,而在其中,似乎隱藏著導演關於人的本質的某種探究。拉西樓在菜場曾如此對伊諾娜說過這樣一段蘊意豐富的話,「每個人其實都想一箭雙鵰,一是肉體,二是性靈,能填飽肚子和能餓壞肚子的。」是的,在這場非常規的愛情中,拉西樓,是肉體,他能使伊諾娜填飽肚子,獲得身體上的快感,而安得拉許,這個初次上班時連一套好西裝也買不起的男人,無疑便是性靈,他有好的音樂,能指向心靈最隱秘的境地。伊諾娜呢?她如同徘徊在岔路口的我們,只是很少有人可以像她一般幸運,在靈與肉之間,巧妙的獲得某種愉悅的平衡。當然,這種平衡所必須的條件是,三者的相互妥協與退讓——即自我對自我的妥協,肉體對靈魂的妥協以及靈魂對肉體的讓步。

這種微妙的平衡並不是一開始就可以與生俱來的存在。三人之間也是有過十分激烈的爭吵。兩個男人由相互牴觸到站在同一條戰線上一起指責伊諾娜是造成痛苦的根源時,伊諾娜也明顯感受到了這種看似應當滿足的一箭雙鵰給自己所帶來的巨大壓力和疼痛,想要安撫好兩個男人,在平衡木上保持平衡,畢竟是件費心費力的事情,對於一個女人而言,或許,更是心力交瘁。

拉西樓與安得拉許的同床共眠,使兩個宿醉的男人突然發現,他們原來是統一在一個身體裡的兩個部份,彼此交融,不可分割,拉西樓收回了昨夜無法隱藏的不滿中要解僱安得拉許的話語,一句「安得拉許,你又被重新僱用了。」深意無窮。

次日,兩個穿著一模一樣西裝的男子,走向那個他們共同深愛的女人——伊諾娜,她正在鋪著餐館的桌布,準備新的一天的營業,這種開始的意象也似乎暗指了三人的重歸於好。他們向她道歉,她說「不,這都是我的錯。」一句氣話也是一句真理,疼痛的根源是對美好的期望,美貌的伊諾娜無論是對於拉西樓還是安得拉許或餐館裡其他過往的客人,都是期望的化身,美好的象徵。而人只有離開了對期望的追求才能得到真正的內心平靜。所以,她說出了統統分手來解決痛苦的話語。但是,離開了這種內心的信仰,人也就失去了生存的意義,快樂與不快樂也都毫無意義可言。然而,無論肉體與靈魂會有怎樣激烈的打架,他們都還是無法逃脫對期望的需要,他們不能放手。相同,若是這種期望離開了兩者,也同樣無所謂存在了。於是,他們三者妥協了。或許真的,沒有比和平共處更好的選擇了。在那個陽光異常明媚的日子裡,伊諾娜趟在草坪上,伸開雙手,拉西樓和安得拉許一一左右躺下,三個人環抱在一起,幸福觸手可及。

安得拉許的死,是在聽見伊諾娜的歌聲以後,那是在法西斯的大軍闖進了寧靜的布達佩斯後。曾因求愛被伊諾娜拒絕,跳河自殺而被拉西樓救起的青年漢斯,以法西斯上校的身份重回這片土地,重回拉西樓的餐廳。他讓拉西樓講個笑話,語氣里儘是嘲諷與一種居高者的自命不凡。拉西樓尷尬的表情里已然寫滿了忍辱負重,他不顧生命地講了那個著名的關於「哪隻眼睛是假的」的笑話、顯山露水而又含沙射影的說出了心里長久以來積蓄的不滿,對人性喪盡的法西斯的痛恨。安得拉許目睹了這一切,所以,當漢斯要求他彈奏《gloomy Sunday》時,他拒絕了。這種無聲的反抗,不僅是對法西斯的反抗,更是對世俗約束的一種掙扎。法西斯在片中其實代表的就是這個世界太多潛在的不合理的卻必須去遵從的規則,對或錯對於它們而言從來都不具備任何的效力,人只能遵守並順從,否則必會受到懲罰。拉西樓、安得拉許與伊諾娜三者間的關係本來就是對世俗效力的破壞,他們遭遇此後悲劇的一切,冥冥中其實早已寫好。

伊諾娜為救安得拉許,拿起樂譜,唱起了填上詞的《gloomy Sunday》,這個說過只會在自己孤身一人時才唱歌的女子,為他破了例,在眾人面前唱起了歌,他想聽她唱歌的願望終於實現,可是卻是出於一種對世俗的妥協。那種無奈深深的刺激了安得拉許,他突然明白,美好的期望如若要成為現實,註定是要先被現實強姦。他選擇了自殺,在那一刻,他所苦苦尋覓的自己所譜的「死亡之歌」里傳達出來的訊息終於清楚的展現在他的面前。

靈魂死了,肉體也不可能獨自存在,拉西樓對自己命運始終是自知的,他想自殺而未及,世俗就是要讓人看到不守規則的後果。

有人說是漢斯殺死了拉西樓,從劇情上講確實不錯,作為最被世俗認同的人物(影片結尾時新聞播報員高度評價了漢斯,稱他在法西斯最黑暗的時光拯救了無數猶太人,而實際上他不過是發戰爭財,以錢換命),漢斯向伊諾娜求婚時許下的諾言是,因為你,我要建全德國最大的進出口公司。對金錢物質的追求,始終是世俗最大的前進動機。他重返布達佩斯時,伊諾娜曾問他,你的公司建成了嗎,他說,沒有你,我建不成。其實,伊諾娜也是漢斯的期望,或許更確切的講,是慾望。而那個進出口公司不過是慾望的承載和表現形式。慾望消失了,他的外在自然也就不可能繼續獨立支撐。

伊諾娜的第二次妥協是以身體交換拉西樓的性命。然而,這種妥協讓漢斯更加看到了他的慾望的不可達成性,他真正明白了,他心裡的繆斯女神,從來不屬於他,他威逼利誘想要得到而不可得的女人,卻肯為了別的男人,犧牲自己的準則與信仰,這對於他,才是致命的打擊。世俗說,自己得不到的東西,別人也休想得到,漢斯掌控不了伊諾娜的愛情,但是他可以掌控拉西樓的生死,他的不救不過自然而然。

影片結尾時,伊諾娜用當年安得拉許和拉西樓準備用來自殺的毒藥毒死了已是事業有成的漢斯。更為可笑的是,與他攜手白頭的妻子,在他倒下去時,幹得第一件事,竟然是去拾揀被丈夫拉扯掉的珍珠。世俗終於敗給了人心裡的美好。或許,這終究只能算是導演的一片好心。然而無論怎樣,我還是願意固執的相信,抱有美好期望的人終是能邂逅心裡的一片海洋。

廖一梅在《戀愛中的犀牛》里這樣寫到,愛她,是我做過最好的事情。拉西樓和安得拉許,以及那些領悟了《gloomy Sunday》真諦的人,一定也會在黑暗中,微笑著說,愛她,是我做過最好的事情。