電影訊息

電影評論更多影評

2008-02-27 19:02:16

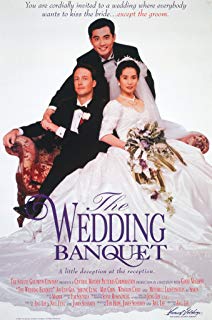

《喜宴》---喧鬧背後的蒼涼

偉同是事業有成的男同志,與男友賽門在美國過著幸福的同居日子,生活一切都好,唯一的煩惱來自遠在台北的父母的一次次逼婚。來自上海的女藝術家威威孤身一人,想要綠卡。賽門建議偉同與威威假結婚以應付父母的逼婚。

沒料父母親自到美國來見證婚禮,父母對威威很滿意,卻對偉同的草率態度不滿,訂婚當天,他們去中餐館吃飯,餐館主人是父親的部下,忠誠的部下為了討好上司,策劃了一場熱鬧的婚禮,不斷的波折使父母的返台日期一再推遲,偉同和賽門的感情亮起「紅燈」,威威的懷孕將衝突推到高潮。

父親中風住院,偉同向媽媽坦白自己是同性戀的事實,威威決定留下孩子,偉同和賽門和好如初,父母返回台灣,一切好像沒有發生,生活又恢復了寧靜。

拖了好久,終於將李安的《喜宴》看完,本來是一個很喜氣的片名,講述的也是婚禮這件甜蜜的事情,場面很熱鬧,人來人往的,都帶著微笑,充滿喧譁與騷動,但是,看完影片,我卻在心頭湧起一股悲傷和蒼涼,想起了張愛玲的名言:生命是一襲華美的袍子,上面佈滿虱子,也想到了弘一法師的「悲欣交集」。

悲哀來自喜慶場麵包裹下的人生無奈,。《喜宴》算得上以樂寫哀的好例子。明明是要大婚的人,嫁的也是自己喜歡的人,可是,偉同對婚事的草率讓威威深感委屈,飄泊異鄉的悽苦令她覺得無助,種種情緒無人可以訴說,打電話時也不敢告訴父母,威威一邊流淚一邊強顏歡笑的臉讓人心疼。

心裡有愧的威威在偉同母親餵她吃蓮子粥,祝福和囑咐她早生貴子時號啕大哭,偉同的母親大驚失色,連忙抬起她的頭,心疼地說:「三個小時的妝啊」,看到這段,不知道該哭還是該笑,同威威一樣,作為觀眾的我的委屈、感動、無奈湧上心頭,奔突著找不到出口,集結在一起,令人無所適從,但這不就是真實的人生嗎?令人哭笑不得的人生。

西方人經常說中國人缺乏幽默,那只是因為西方人並不明白我們這個表面內斂、中庸的民族骨子裡的大智若愚、達觀知命,以及這些性格糅雜出來的涼麵幽默。《喜宴》中也有一些喜劇鏡頭,比如,製片人馮光遠扮演的來賓吃錯酒席時說:「高偉同?不是陳府喜事嗎?」然後繼續吃。讓人會心一笑。還有猜新郎的場景,讓無論是中國人還是西方人都爆笑。這是屬於中國人的幽默。

影片似乎是大團圓結局,每個人都獲得了自己想要的:威威拿到了綠卡,偉同和賽門和好如初,父母親得到了孫子,但細心的我們,在每個人臉上都看了一閃而過的落寞,為了這個團圓結局,每個人都付出了很大的代價,這只是一種暫時的平衡與和諧,生活的路還很長,回到台北的父母要靠謊言來維持自己的自尊;沒有工作的威威要撫養一個孩子;賽門要接受自己的愛人和他人生小孩的事實,不知道這些「小刺」會不會讓他們的內心隱隱作痛?

影片最後,經過機場安檢時,戎馬一生的父親默默舉起了雙手,那似乎象徵著一種投降,一種對生活的委曲求全,對中國傳統道德之外的另一種生活方式與價值觀的預設,對兒子的接受和理解。生活本就是這樣,永遠不可能像牆上靜靜掛著的那幅王羲之體白居易詩般,通篇沒有一處敗筆,人必須學會接受不完美,生活也因此時刻令人深感敬畏與無奈。

《喜宴》中糅雜了很多中國的傳統觀念,其實,也可以說《喜宴》是披著西方現代性解放湧現出來的「同性戀」這個邊緣題材的面紗,講述中國傳統的家庭、情感的故事,並沒有諸如《哈姆雷特》那樣強烈的戲劇衝突,深諳中西文化的李安用西方的戲劇衝突觀念講述了一個中國傳統的故事。中國人講厚道,就是裝糊塗,各取所需,沒有人可以拿到所有他想要的東西,是各退一步,這種中庸之道為多數人所奉行,原來古典教養下的人在生活里就是如此行事,只要過得去,大家就睜隻眼閉隻眼。

《喜宴》中的鏡頭比較簡單,都是一些平、快的短鏡頭,全片也沒有一些諸如閃回、定格、蒙太奇等手法。長鏡頭令人印象深刻的就是偉同向媽媽坦白自己是同性戀的事實,而賽門和威威在拐角處偷聽,即使是此處,初拿導筒的李安,也運用得小心翼翼,不夠揮灑自然。

《喜宴》並不靠鏡頭取勝,而以情感動人,一些小場景由於吸取了真實生活的底蘊,很容易將人的情緒吸納進去。其中有一幕是爸爸晨運回來,坐在椅子上不知不覺睡著了,兒子上樓叫父親吃早餐,以為父親怎麼了,把手伸到父親鼻下試探呼吸,這一處用了近景鏡頭,節奏緩慢而細緻,有種小心翼翼的謹慎和擔憂,連帶地將我們的情緒也調升起來,同偉同一樣緊張。

還有一處,婚禮完畢,餐館的陳老闆站在電梯口躬身送父親出門,忠誠的部下不敢同父親握手,高傲的父親雖然心懷感激,仍然放不下身段道謝,只是拍了拍部下的手,一切感激盡在不言中。當我們看到最後,父親向命運、向生活、向偉同他們舉起雙手的場景,我們不禁深深體會到了生活的無奈,無論多麼強悍的人,都要在生活的無奈面前高舉雙手,才能更好地上路,開始新的人生。

評論