電影訊息

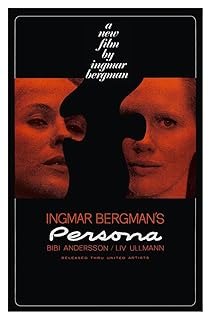

假面--Persona

編劇: 英瑪柏格曼

演員: 比比安德森 麗芙烏曼 Margaretha Krook 綱納‧柏恩史傅

假面/性格/人物

![]() 8.1 / 131,045人

85分鐘 | Argentina:80分鐘 | USA:83分鐘

8.1 / 131,045人

85分鐘 | Argentina:80分鐘 | USA:83分鐘

編劇: 英瑪柏格曼

演員: 比比安德森 麗芙烏曼 Margaretha Krook 綱納‧柏恩史傅

電影評論更多影評

2008-03-09 11:35:03

《看看我,了解我,原諒我》(毛尖)

毛尖

一九五六年夏天,法羅島。

英格瑪.伯格曼(Ingmar Bergman),四十七歲,麗芙.烏曼(Liv Ullmann),二十七歲。他們在島上拍攝《假面》(Persona),公認的伯格曼的最神秘的電影。

天很熱。他們很少說話。白天,麗芙躺在沙灘上,像失去知覺似的躺著。她從來不想他們的將來。她是個已婚女人,丈夫是個精神病醫生。他則結過四次婚,有七個子女。從一開始,《假面》的另一個女主角,比比.安德森(Bibi Andersson)就試圖告訴麗芙:遠離這個男人。十年前的夏天,她和麗芙一樣,曾經墮入伯格曼的情網。

在影片中,比比扮演一個叫艾爾瑪的護士,麗芙扮演一個著名的女演員芳名伊莉莎白。伊莉莎白患了失語症,醫生建議由護士艾爾瑪陪她去海邊休養。影片中,艾爾瑪說著所有的台詞,伊莉莎白則一言不發。漸漸的,艾爾瑪依戀上了伊莉莎白,她開始向她講述自己的隱秘生活,性和戀情。但是不久,艾爾瑪發現伊莉莎白在寫給醫生的信里用高傲的語氣談論「艾爾瑪個案」。她們的關係即刻緊張起來,艾爾瑪開始歇斯底里並粗暴地要求伊莉莎白說話,把沸水潑在她身上讓她說話。最後,伊莉莎白說話了,只有一個詞;「Nothing」。同時,艾爾瑪做了一個長長的夢,她夢見自己其實和伊莉莎白是同一個人。

麗芙.烏曼

艾爾瑪和伊莉莎白是同一個人。我和比比是同一個人。伯格曼第一次看到我的照片時,也以為是比比.安德森。為了我們驚人的相似,他邀請我們一起進了《假面》的劇組。《假面》完成以後,很多人說那是關於「兩張面孔」或者說「一張面孔」的電影,伯格曼很喜歡特寫我和比比的臉,有時候,我看著螢幕上的比比,就像看自己一樣。然而,就像自己無法說服自己一樣,比比無法讓我離開伯格曼。

躺在法羅島的太陽里,我覺得那是我一生中唯一的一個夏天。我和伯格曼沿著海岸線散漫長的步,但不說一句話。我們看海,幾小時幾小時地看,把彼此看成了海水,還是不說一句話。我是在做夢,如果說話夢會醒的。伯格曼為我拍了很多照片,大家都說我看上去很美,但夢遊似的。

英格瑪.伯格曼

麗芙是挪威人,出生於二戰前的日本,父親和祖父先後在戰爭中死去,她的童年因此蒙受了巨大的恐懼和悲傷,也養成了她在封閉的浴室裡尋求安寧的習慣。在法羅島上時,有一次我把她激怒了,她就把自己鎖在浴室裡,無論如何也不願出來。從門洞裡,我看到她悲傷地坐在裡面,又成了二十多年前那個需要保護不愛說話的孩子。

麗芙.烏曼

法羅島在俄國和瑞典之間,我從來沒有見過如此荒涼的地方,它就像石器時代的遺蹟。晚上,我們可以在床上看見大海,房子孤伶伶的,我們孤伶伶的,我只有伯格曼,他只有烏曼。有時候他睡不著,我就一動不動一聲不響地躺在他身邊,擔心自己會游離他和他摯愛的寂靜,擔心自己不是他思緒的一部份。我的安全感來源於這種夢一樣的寂靜。只有那樣,他才是我的。

還屬於我的是我從老家帶來的狗帕特。她曾經是我從前丈夫最親愛的夥伴,每天,他從醫院下班回來,她就用沸騰的激情和他纏繞在一起。後來,我把她帶到了法羅島,一開始,她就和伯格曼勢如水火,看見伯格曼拉我的手就咆哮。所以我和伯格曼只有偷著接吻,偷著親熱。但是不久可憐的帕特就放棄了,她洞察了她女主人的命運在這個男人手裡。她便和他與時俱進地親熱起來。五年以後,我和伯格曼分手,我帶走了我們的女兒琳,伯格曼留下了帕特。他們一起站在屋門口和我們道別。帕特低著頭,為自己的又一次背叛而感到羞恥。

英格瑪.伯格曼

我們從來沒有在法律上結過婚,但我在遠離塵埃的法羅島上造那座房子,是打算和麗芙永遠廝守的。其實,我甚至忘了問麗芙願不願意,我後來也沒有問過她。一九七七年,麗芙出版她的自傳《變》(Changing),我才了解了一些她當時的想法。當年,她應特魯爾(Jan Troell)之邀去主演《移民》(The Emigrants),從此再沒有回來。

那一天到來的時候,我們倆誰也沒有去說破它,大家都假裝麗芙不過到挪威旅行了一趟。她收拾了自己的衣服,但沒有收拾琳的衣服,那樣做太明顯,太像分手了。然後,她離開了法羅島。

麗芙.烏曼

我們一起在島上生活了五年。逐漸的,我發現他任性又自負,他也容易害怕,他年紀大了,他的頭髮稀疏了,不過,所有這些都不能減弱我對他的尊敬。我知道這就是愛情。

然而有一天,望著他的背影,我突然泣不成聲。我們分手在即,預兆已經降臨。聖誕節,我誤把煙燻火腿當新鮮肉買回來,烤了一個小時後,端上餐桌,可以想像那道菜是如何令人悲傷。稍晚的時候,我又拿出買回來的蠟燭點上,伯格曼一見蠟燭便臉色煞白,那是葬禮蠟燭。

他需要一個更從容和更包容的女人。我們分手後不久,我又應邀出演他的《喊叫和耳語》(Cries and Whispers),在攝製組,伯格曼很快便和另一個女演員英格莉.馮.羅森(Ingrud von Rosen)墮入愛河。英格莉成了伯格曼的第五任妻子。我的女兒琳很喜歡英格莉,她喜歡去法羅島和伯格曼、英格莉一起過暑假。感謝英格莉,她沒有扔掉我在法羅島時所買的東西,書桌還在老地方,窗簾還在,櫥碗都在,我過去的歲月還在那裡。但是琳說:「你和伯格曼坐過的凳子已經讓無數屁股坐過了。」

英格瑪.伯格曼

我做過一個夢,夢見我和麗芙的生活將永遠痛苦地纏繞在一起。那是我在法羅島上的夢,當時我們彼此為對方神魂顛倒。三十多年以後,麗芙來看我,晚上我送她回去。沿著斯德哥爾摩寂靜的道路,我們走了很久。那年麗芙六十二歲,我八十二歲,死亡隨時會來,人世也早無可留戀。我獨身一人,結過幾次婚,耗去不少錢,子女好幾個,多半都不熟,有些甚至完全不認識。作為一個人,我是徹底失敗的。

不過,沿著斯德哥爾摩的大道,我八十歲的身體變得前所未有地充滿渴望。

麗芙.烏曼

那一刻,我的人生蒙太奇般過了一遍。媽媽說,我在東京的一家小醫院出生,當時有一隻小老鼠穿過病房,她覺得那是個好兆頭;同時,護士彎下腰,很抱歉地跟她私語:「恐怕是個女孩。能不能麻煩您自己通知您的丈夫?」

在一棵雲杉樹下,我和我的第一個丈夫渾身沾滿了青苔、樹葉,我們歡笑,幸福,歡笑,幸福。我們跑去買戒指,因為不好意思,我們跟售貨小姐說那是幫別人買的。終於因為伯格曼離婚了,說完再見,他頭也不回地走了。我卻不停地回頭,不停地回……

伯格曼伯格曼伯格曼,伯格曼的眼睛,他的鞋子,他的工作室,我們的孩子琳,他的睡眠,他對著大海叫……

我去美國,在好萊塢拍片,在百老匯演戲,伯格曼帶著英格莉來看我演出……

英格瑪.伯格曼

麗芙離開法羅島後,斯堪的那維亞半島上有一半的記者在問:他們怎麼了?當事人一聲不吭,報界只好幾十年如一日地從我們繼續合作的片子裡尋覓仇恨:一九七二年的《喊叫和耳語》,一九七三年的《婚姻場景》(Scenes frpm a Marriage),一九七六年的《面對面》(Face to Face),一九七八年的《秋天奏鳴曲》(Autumn Sonata),直到最近二OOO年由烏曼導演的《背棄》(Faithless)。

我不知道我們合作的電影裡藏有多少過去,但我承認,烏曼一直是我最喜歡的演員。她身體的每一個部位都充滿情感,洋溢著淒楚又平常的人世感。《狼的時刻》(The hour of the Wolf,一九六八年)一開始,烏曼的面呈現在螢幕上,觀眾就在她的眼神中安靜下來,準備接受這部電影接受我。她單純的面孔直接向觀眾傾訴悲歡,她單純地感受著生活,在餐桌上跟藝術家丈夫計算家庭收支,嫉妒丈夫和情婦的纏綿往事,關心他晚上的噩夢……評論界經常責罵我的電影冷澀難懂,但沒有人罵烏曼迷離,她是人世裡的女人,是妻子,是母親。即使她歇斯底里地呼叫,觀眾還是喜歡她。

烏曼讓我想起維克多.修斯卓姆(Victor Sjostrom)。修斯卓姆是《野草莓》(Wild Strawberries,一九七五年)的主人公,每次在螢幕上看到他的眼睛,他的嘴,他稀少的頭髮,皺紋覆蓋的額頭,以及他遲疑的聲音,我就感到深深的震撼。《野草莓》因此不再是伯格曼的電影,它是修斯卓姆的電影。他是一個使別人黯然失色的人。烏曼也是。

麗芙.烏曼

伯格曼卻是迷離的。跟他電影裡的男主人公一樣,他一直游移在現實與夢境,謊言和真實之間,而在他所有的電影裡,他都能遊刃有餘地穿梭不同的時空。其實,他從小就是一個謊言專家和幻想家。七歲時候,他就跟他的同學說,他父母已經把他賣給了舒曼的馬戲團,不久他就要去和世界上最美麗的女人匯合,一起浪跡天涯了。他和他父母的關係極其冷漠,他確信當初他們不想要他,因此他不斷地提到:「我來自冷冰冰的子宮。」

但事實是,他整整一生都在尋求他的父母尋求愛,他的電影可以用同一個動作和意念來概括,那就是:尋求。從《夏夜的微笑》(Smiles of a Summer Night,一九五五年)到《秋天奏鳴曲》,從《野草莓》到《芬妮與亞歷山大》(Fanny and Alexander,一九八O年),這種尋求的正面表達方式是:《野草莓》結尾,莎拉挽起伊沙克的手,領他走到一片陽光燦爛的林間空地,塵世的對岸,他的父母正向他親切地招手。情景就像我們在《秋天奏鳴曲》里,向演我母親的英格麗.褒曼(Ingrid Bergman)所吁告的那樣:看看我,了解我,可能的話,原諒我吧!

而這種尋求的黑暗表達方式是:《羞恥》(Shame,一九六八年)中,夫婦倆在戰火中划船逃亡,河上漂流著很多死屍,他們心中也死了很多事情,女人問:「以後我們不能再說話了嗎?」而在《傀儡生命》(From the life of the Marionettes,一九八O年)中,彼得做夢夢見妻子被謀殺,但他只是茫茫然說了句:「鏡子破了,破片映照出什麼?」

英格瑪.伯格曼

很多人問我,為什麼要讓烏曼執導我的劇本《背棄》,簡單的說,因為她是烏曼吧,一個我認識了四十年的女人。而《背棄》來源於我本人的生活經歷,它充滿激情,幾乎是一種顫慄。烏曼見過這種激情,她熟悉那種顫慄。

《背棄》的背景是法羅島,主人公是我。故事是這樣的:伯格曼正醞釀一個劇本,關於他從前的一次背棄行為:為了一個女人,他拋棄了一個懷著他孩子的女人。恍惚中,女主人公瑪麗安娜出現在他的書桌邊上了,瑪麗安娜是個成功的舞台劇演員,一個極其豐艷的四十歲女人。影片於是轉換到了瑪麗安娜的背叛故事:一次銷魂的婚外戀所導致的代價。

我喜歡烏曼的《背棄》。聽說報刊上可笑地稱它為「伯格曼寶刀未老之作」,記者採訪麗芙,問她難過嗎,被伯格曼冠了名?麗芙回答說:「難過?怎麼會?那是我的特權。」那真是她最我的最高獎賞。

其實,從麗芙執導《索菲》(Sofie,一九九二年)開始,到後來的《克里斯汀.拉夫蘭斯達特》(Kristin Lavransdatter,一九九五年),《私供》(Private Confessions,一九九六年)和《背棄》,麗芙作為導演的天才正海水溢出堤岸。她緩解了我內心的掙扎,緩解了我的眩暈感和悲劇感。我的故事是:被命運結合的人,互相折磨,徒然成為彼此的桎梏。而同一個故事,在她的鏡頭裡,卻不在僅僅是關於折磨和背叛。所有的細節帶上了回憶的前世之光,女主人公瑪麗安娜幽靈般講述著,作家伯格曼記著筆記,他們之間的關係變得越來越質樸。

在她的故事裡,我感覺我兒時對父母所抱怨的怨恨逐漸消散了。他們也轉化成普通的人類,我渴望和他們匯合。

麗芙.烏曼

伯格曼曾經拍過這樣一個細節:牆上突然出現了一張女人的溫柔面孔,但是當我們張開雙手希冀她的眷顧時,她卻困頓地閉上了眼睛。伯格曼的電影因此經常會狡猾地提醒我們:這是電影吶。《狼的時刻》一開頭,我們就能聽見一個導演在指揮工作的喊聲:「燈光——拍攝——」

很多年前,在法羅島,內心深處,我一直心懷恐懼地等著這樣一聲:關閉鏡頭,拍攝結束。我逐漸地無法忍受那種隨時可能降臨的離別。

最後,《廣島之戀》的結局降臨了,我在心裡對他大聲狂喊:「我將把你忘掉!我已經在忘掉你了!你看,我是怎樣在忘掉你!看著我呀!」

看著我呀!看著我呀!看著我呀!

評論