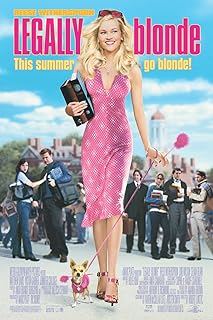

律政俏佳人/律政可人儿(港)/金法尤物(台)

導演: 羅伯路克提編劇: Amanda Brown 凱倫麥可庫蘭路兹

演員: 瑞絲薇斯朋 路克威爾遜 莎瑪布萊兒 馬修戴維斯

2008-04-08 06:25:48

美國校園的社團民俗

************這篇影評可能有雷************

美國校園的社團民俗

國內的兩會,代表們恭敬地發言完畢,落幕了;台灣的選舉吵吵鬧鬧地,也結束了;美國人的大選,唏哩嘩啦地一片漫畫調侃、風波熙熙攘攘地也上市了。看美國文學之父華盛頓歐文的《瑞普凡文森克》,就會感覺中國人對待選舉活動的態度有點類似於剛睡醒的瑞普老伯。最近看的幾部美國影視劇,結合美國人看重前進的都市民俗調查,忽而發現,美國人的競選民主是一種民俗活動。

《歌舞青春》,一部以高中生情感、課餘活動為題材的歌舞劇。男主人公是籃球隊長,父親剛好是上屆籃球賽冠軍兼裁判,希望子承父業。女主人公兼化學小天才和動人歌喉為一體。兩人在一次聖誕晚會上合唱相識,發現對方的歌喉都很棒,因而留下深刻印象。這裡就包括了兩個社團組織:專業性的物理實驗小組和籃球隊。兩個組織平時不在一塊活動,在一次學校組織的歌舞比賽上,歌舞隊的女隊長與女主人公起了衝突,小鋼琴師(也是個作曲天才)受盡了女隊長的侮辱,轉而和男女主人公合作,幫助他們訓練參加比賽。歌舞比賽和籃球比賽、化學競賽的時間互相衝突,兩組隊員先是互相拆散主人公的合作,讓他們彼此失望,後來發現功利的比賽根本戰勝不了友誼,轉而利用化學反應和切斷比賽電源達到同時參加歌舞比賽的目的。

雖說只是高中生的歌舞比賽,籃球隊頗得民心,隊長若放棄比賽(事業),轉投歌舞(情感)就是對民心和父親期望的背棄;而歌舞隊長和她的弟弟簡直被妖魔化,作為男女主人公的對立面而存在,使用手段將比賽時間調至衝突時間,但本身實力可嘉,只是不得民心。

《律政俏佳人》作為dreaming girl的勵志片效果顯然。其中對sorority(美國女生聯誼會)的民俗展示十分全面:宏觀如house(女生聯誼會會所),微觀如圍繞house中女孩們展開的的美甲、燙髮、健身活動、心理測試,以及精靈古怪的女孩飾品(與男友約會前的細緻裝扮、上學以前滿載一卡車的女孩用品、下定決心好好學習去買可愛筆記本電腦)。對男人的品味、對同性朋友的心理安慰、健身、燙髮、心理測試等活動已經深入了都市女孩生活的核心,以致於在庭審案子時候,具有這方面生活經驗的主人公獲得了質疑權,贏得了案子。

女主人公十分自信,且具有親和力的領袖氣質贏得了大多數女生的喜愛。她拍攝了泳裝系列的自薦片給哈佛大學,贏得入學資格。然而面對她的是嚴肅冷漠的法律小組,是男友的拋棄。她並沒有喪失信心,在穿著兔女郎裝走入正式party里以後開始重新思考自己的人生道路。學術並不意味放棄友誼,也不意味可以贏得愛情。她幫助朋友贏回了小狗和郵差男。也幫助自己贏得了加入律師事務所的資格。

最後女主人公獲得了第一步的成功,利用健身教練的人脈、燙髮常識、同性戀喜歡穿尖頭皮鞋的心理測試和「語句忽悠」,陰差陽錯地獲得了成功。

說這是青年女權主義的影片也未嘗不可。愛情在影片中被貶低地不如利益的婚姻與穩固的前程。可我們更加應該看到,那些可愛的女孩飾品店,雨後春筍般的(比如蔡依林代言的Ayaya)女孩飾品店走入了尋常中國女孩梳妝盒裡。

Gossip Girl(《緋聞少女》),則加入了最前衛和時尚的資訊傳遞方式和流行生活元素。Gossip girl利用手機簡訊、部落格方式八卦曼哈頓上層少女的奢靡生活和情感生活,在貴族學校中小範圍流行。年輕人的校園生活民俗很豐富,但是社團顯得更加隱性,不如前兩部明顯。但這樣的隱性精神方式,正在以「拉幫結夥」的方式存在。前兩部劇中沒有的「新成員受辱的潛規則」在這部中以挑剔的Blair展現出來。

美國學生社團「欺負新成員」潛規則的設立,類似於千錘百鍊的長征,才能鍛造出對黨忠誠的紅軍戰士。在美國的歷史上,這樣的潛規則曾經過份到害死新人。因此,在20世紀60到80年代,曾頒布法令——禁止虐待新成員。

劇中的三個女主人公,都有類似的家庭模式,這種女性家庭模式,曾在霍桑的《紅字》中有過完美體現,海斯特白蘭背負「通姦者」的罪名,以女紅獨自養育小女兒珠兒。這種家庭模式,自從美國社會一開始,早已成為讖語。

Serana,簡稱S。母親自從與搖滾歌星分手後,陷入了「離婚——結婚——離婚」的循環怪圈中,母親的「真愛」在S和弟弟看來只是拜金,就好像母親挑剔家居牆壁的色彩而不斷搬家,搞得S只能住旅館。S性格開朗熱情,為人謙和友善,正因為她的一個招呼,打開了中產階級男生Dan的心門。無論朋友B如何刁鑽刻薄,她都一直愛她,保護她。但S未免「高大全」,好像一尊女神放於劇中供人崇拜。

Blair,簡稱B。母親是一個著名的時裝設計師,有為B專職設計的軍團。然而父親愛上了母親的時裝男模,在感人的圖書館之遇中,B說:「S,我的父親跟一個男模跑了。」B像一個公主,完全性情化地生活。身邊有一黑一白兩個女僕跟在身邊,圖書館門口成為了她們的「女生隱性社團」。

Jenny,簡稱little J,機智聰明。母親是一個畫家,父親是一名過氣搖滾歌星,兩地分居。片中也時常以J對父親的幽默挖苦博君一笑。因為是中產階級的孩子,卻又極其羨慕B的高級時裝和人脈,不停向上爬。編劇巧妙地把J陷入到S和B的男友以及B的糾紛中,讓觀眾感到她的陰險毒辣。可認真看來,是由於性情化的B得罪了太多人。讓所謂的「小人」有機可乘。

J是高中新生,自然要加入令所有女生羨慕的B社團中,可是作為新成員——在kissing on lips的PARTY一夜後,J並沒有因為被侵犯而傷心,這反而成為了她進入上流社會的一個契機。B在知道J的哥哥Dan就是S的新男友時,便向她敞開大門,並告誡她「若想向上爬,背後肯定有人說。」在這一「受辱」過程中,B不許J叫她B,「just my friends call me B.」最後的一幕令J感到詫異,B「鑒於一團糟的感情生活」被社團開除,而J從此不再用親自去圖書館還書,新成員充實入社因為她代勞,「It is not about whether you can, you don』t have to.」

相比於中國人的校園生活——中考,高考的不懈奮鬥,加之素質教育那麼多年,又要搞起了京劇改革,折騰多多。一直到了大學,才有時間加入社團,到了大二才發現,社團只是夢想破滅、與前途無關的苦役,所謂第一批的末流學校社團死氣沉沉哪裡有三類學校譬如誕生外星人馬雲的杭州科技之類的有價值。

所以說,美國人的校園中的社團民俗,一直到他們參加社會工作、選舉活動,只是民俗社會的人生建構的一種延續,也是價值觀的一種延續。那麼,說起來,90年代最成功的長篇小說《白鹿園》,從民俗中國尋根,尋找自己的民俗社會中的生活細節。也不失為一個差強人意的嘗試。