電影訊息

電影評論更多影評

2008-04-09 20:07:32

我們何以求生,何以愛

我們何以求生,何以愛

趙月斌

1

沒有悲愴和毀滅往往無以成奇文,偉大的作品往往是慘烈的、顛覆性的,寫作者把人間大慟灌注到字裡行間,不但刺痛了大地的神經,也讓讀者(觀眾)黯然自照,心生哀憐。這個世界悲慘太多,傷害不斷,可是在這個娛樂至上的時代,我們更熱衷於製造喧囂,更習慣於消費一切,還有誰願意探尋悲劇的源頭,有誰願意汲取悲劇的力量?有些苦難是不可捉摸的,有些缺失是永遠無法彌補的,面對種種幸與不幸,你只能為命運嗒然嘆息。人為什麼活著?活著有沒有理由?活著需要理由嗎?如果必須尋找一個理由,又該是什麼?我一再問自己,又總陷入虛無,找不到一個冠冕堂皇的理由,似乎某些切身的體悟也只能當作自我安慰的藉口。所以有時候只好認為活著便是尋找藉口,只要不願放棄藉口,就一定能找到活下去的理由。那麼,對人類來說,哪怕相互之間差別再大、分歧再嚴重,也許有一個藉口是共通的,那就是發自本能的愛,對生命對自身的愛,對他人對塵世的愛,正因有了愛,人才不會絕望,才能代代相傳……

2

無疑,前蘇聯作家瓦連京•拉斯普金的小說《活下去,並且要記住》(吟馨、慧梅譯,上海譯文出版社,2004年5月版)就是一部歌詠生命歌詠愛的作品。沒有曲折離奇的情節,沒有驚心動魄的場景,簡簡單單的幾個人,故事甚至也有點單調,作者就是那樣不緊不慢,像冰雕藝術家那樣,用一把柔婉的刀子,刻出瑣屑而縝密的印痕,幾乎每一處都細緻入微,真切而又冷峭,字字句句都足以打動人心。很難想像,假如沒有那種繁複的、甚至有點絮叨的敘述,這個故事還會有多少韌度,如果去掉那些翻來覆去不厭其煩的「重複性」情節,也許這個故事就會立刻變得索然寡味,平庸不堪。

這個發生在1945年冬天的故事是平緩推進的,作者只不過在不斷堆砌那無法規避的命運的石礅,直至把主人公完全壓跨,只能以結束生命作為最後的了斷。儘管如此,作品的支撐點還是「活」,是那種「活下去」的渴望。通過納斯焦娜的死,拉斯普金提醒人們「要記住」的還是「生」:無論生活多麼沉重,永遠都不要放棄生存的信念。

誠然,小說是在控訴戰爭,展示出的卻是偉大而又卑微的人性。在蘇聯衛國戰爭即將結束時,傷兵安德烈從醫院逃回西伯利亞故鄉,只能村子外的荒山老嶺躲躲藏藏,苟且偷生。為了保證他的安全,維持他的生存,妻子納斯焦娜始終誓守秘密,一次次越過安加拉河,頻頻與他相會,給他送去食物、獵槍、蚊帳等生活必需品。小說就這樣兩頭鋪開,一條線敘述困頓無助、提心弔膽的納斯焦娜在河這邊費盡周折,偷偷摸摸為安德烈提供「後勤保障」;另一條線則敘述惶惶不安、缺吃少穿的安德烈在河那邊焦急地等待納斯焦娜前來補充補給,也補充溫情和安慰。這兩條線時分時合,正像納斯焦娜與安德烈一樣,被一條河遠遠隔開,只能偶爾見上一面。然而這種膠著的狀態並沒有絲毫令人樂觀的餘地,他們只能無望地、消極地等待著,只能一天一天地挨下去,忍著,對付著。儘管安德烈變得像個「妖怪」,還學會了狼叫,儘管納斯焦娜的負擔日益沉重,可他們倆還是「套在一輛車上」,彷彿正是因為這種連在一起的絕望,使他們之間的愛變得純粹而且炙烈,讓他們甘願「死在一起」。也許正是種不計後果的愛最會創造奇蹟,多年不育的納斯焦娜竟然有了身孕。對小說來說,這個意外使本來平板的情節出現了起伏,原本沉悶的節奏也一下子緊張起來。更重要的是,對故事的主人公來說,這是更為嚴峻的考驗,安德烈可以繼續躲下去,納斯焦娜可以繼續偽裝下去,但是鼓起來的肚子是藏不住的,所以,他們的抉擇就使故事的走向出現了搖擺。在這種境況下,安德烈偏偏要挑戰業已岌岌可危的事態,非要留下這個孩子,因為他寄望於留下後代,既然自己的生命朝不保夕,那麼確保孩子的出生就是最好的結局。

納斯焦納說:「安德烈,我不知道該怎麼辦,不知道該怎麼辦。我已經慌了手腳。」

安德烈說:「納斯焦娜,命中注定的事,你再逃也逃不了,不管你怎麼違背它,它還是我行我素。」

——在這種情況下,只好被動地跟著時間往前走,雖然若無其事,但真相終要敗露,納斯焦納亦被推到最為薄弱的邊緣,似乎一捅就破,然而她的承受力仍然驚人地強大,婆婆罵她找野男人弄大了肚子,公公再三盤問她安德烈的下落,她還是守口如瓶,不惜玷污自己,甚至不惜污賴他人,為的只是掩護丈夫安德烈。不過,她最終還是沒熬到孩子出生:為了不暴露安德烈,也為了「求得永恆的解脫」,在給安德烈報信的途中,她被人追蹤得走投無路,投河自盡了。

在整個故事裡,安德烈都是一個逃避者、索取者。「你什麼都別去理睬,把心事通通扔掉,只顧給我生孩子。」「不過,再一次提醒你記住,你要是對誰說了我在這兒待過,我可饒不了你。我的陰魂也會來找你算帳。」這些話都出自安德烈之口,納斯焦娜養活了他,卻未贏得他的信任,為了活命,他變得自私又多疑,一切都以自己為中心,全不顧妻子的處境。然而納斯焦娜卻還是心甘情願地、義無反顧地遷就、安慰著安德烈,因為害怕丈夫失去活下去的勇氣,她曾向安德烈許願說:「要是你走絕路的話,我也決不再活下去——你可要記住啊。」小說的題目大概即源於此,納斯焦娜就是這樣小心翼翼地維護著安德烈的自尊,並把渺茫的希望寄託於戰爭的結束和孩子的出生。然而她等到了戰爭結束,卻未等到孩子的出生。結果是納斯焦娜走上絕路,安德烈聞風而逃。

不知作者是不是在有意做出種種對比,以納斯焦納的堅忍、柔弱的愛來對比安德烈的外強中乾,以夫婦二人的卑微、恐懼在而又渺茫的愛情來對比戰爭(以及戰爭觀念)的暴虐和不人道,以個人求生的本能對比社會律令和國家規範的冷酷,從而對人類自身的反人性、反理性行為提出了痛切的控訴。活著是美好的,愛是美好的,可這美好又是那麼脆弱,有時候你越是追求它越是痛苦,有時候你不得不親手毀滅它。在強大、僵硬、殘酷的社會機制中,個性和自由是可望不可即的,甚至俗世的幸福也被分解得支離破碎,處在這等嚴峻的生存環境中,保住生命已經難能可貴,如果再去奢求情感的需要,內心的熨貼,就不單是跟整個社會過不去,也是跟自己過不去了。然而,安德烈偏偏是這樣的男人,納斯焦娜偏偏是這樣的女子,他們偏偏脫離了「正常」的軌道,成了為社會「正統」所不容的人。「社會」就是那麼虎視眈眈,不依不饒。就像安德烈一樣,你可以逃走,可以一意孤行,可你一旦做出選擇,就只能接受懲罰。回去是死,不回去也是死,既然你越位了,就不可能重新復位。所以,這種情況下,能夠容忍他的,只有被社會遺忘的荒野,而納斯焦娜要容忍他,也必須與社會悖離。

但是,誰又能割斷對社會的依賴,誰又能擺脫社會的挾制呢?通過安德烈,分明能夠看出,雖然他要吃飯穿衣,還要兩情相悅,但也學狼叫,吃生魚,甚至還去偷牛犢,可見,在那樣的生存環境中,他變得自私、殘暴,人性在慢慢退化,露出了動物式的野性。與此同時,納斯焦娜則在竭力維護他的人格、竭力把他拉回人間的溫情中。所以,納斯焦娜顯示出一種母性的寬廣無私的愛,不但要撫慰安德烈心靈的創口,還要拯救他日益迷失的靈魂。在納斯焦娜身上,顯示一種不計得失的聖母情懷,她帶著深深的負罪感和羞恥感,替安德烈分擔¬——其實是承擔——逃亡的罪過、恥辱,她把羞愧藏在自己心裡,一個人,挺著,撐著,「不去尋求公道」,也「並不抱怨」,只是「把自身置之度外」,毫無指望地承擔、再承擔。那麼,是什麼力量讓一個纖弱的女性,敢於冒天下之大不韙,窩藏一個背叛國家利益的逃兵?這裡當然首先出於親情,出於愛,使她能夠毫不猶豫地尊從安德烈的警告(安排);另一方面,大概還在出於對生命的憐憫,出於對安德烈作為人的尊嚴最起碼的看重。在那樣的情況下,假如納斯焦娜也無法容忍自己的丈夫,無疑會把安德烈推向更為無助的境地,那樣的世界豈不更令人絕望?所以,我願意把納斯焦娜比作人類生存的信念的守護神,儘管安德烈的表現並不出色,後來甚至完全成了見不得陽光的縮頭烏龜,可納斯焦娜還是甘願「馴服而順從地預設了所發生的一切」,她不認為那些苦難是誰強加的,而是「她所應得的」,她只是領受著,彷彿到世間來,就是為了受難。

就像《新約》記載的那樣,假如耶穌不上十字架,人類也許永遠不會明白生的價值。在《活下去,並且要記住》這部小說中,假如沒有納斯焦娜的死,也許我們就無從感受到大美大善的愛。納斯焦納以她的絕望刺痛活著的人,正因她絕望的承擔,才會讓生者看到希望,讓人們不會接著絕望——必須記住:在我們犯下罪過時,還有人在愛我們,還有人在主動承擔罪過,有人在默默贖罪!

讓我略感詫異的是,這樣一部拷問民族靈魂、充滿人道主義情懷的作品,會在蘇維埃時期寫作、發表出來(1974年),並且獲得了蘇聯國家獎金,或許這也正是俄羅斯民族的可貴之處。再來看我們的文學作品,又有多少文字直面歷史直面心靈?

3

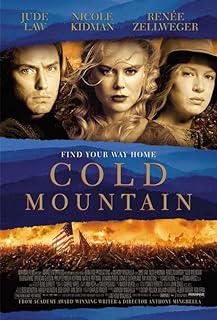

其實,美國電影《冷山》(Cold Mountain,意譯應為「寒山」,安東尼•明格拉導演)也是一個逃兵故事。戰爭加愛情——在這個俗套的模式中,它幾乎具備商業大片所需要的一切基本元素:既有極具衝擊力的戰爭場面,也有如詩如畫的自然風物,既有血腥的屠殺和驚心動魄的追殺,還有滄桑悲愴的鄉村民謠。當然,更主要的,它還有一個感人至深乃至略顯煽情的故事:一場穿越生死阻隔的愛情。這樣,從視覺,聽覺,到心靈,全都調動起來了,你也儘可以深入到1870年代美國南北戰爭的硝煙中,去感知人類何以塗寫歷史,何以生生不息。

有人把《冷山》比作《奧德塞》,因為它們的主人公同樣都經受了戰火的洗禮,同樣是歷盡磨難才回到故鄉。不過,《荷馬史詩》中的奧德塞是一位凱旋而歸的大英雄,而《冷山》中的英曼則是一個厭倦了戰爭、渴望愛情的小逃兵,從這一點看,他的情形與《活下去,並且要記住》中的安德烈大為相似。在電影中,英曼是聽從了愛情的召噢,毅然踏上返回冷山的慢慢長途,故事在英曼歸程和艾達的思念之間交錯展開,著眼於二人的漫長而又艱難的重逢過程,一邊敘述英曼艱難返鄉的過程,一邊以他的戀人艾達在故鄉堅強應對生活的困境遙相呼應。愛的距離由近拉遠,又由遠拉近,愛的實質也被詮釋得刻骨銘心。然而當他們衝破艱難險阻走到一起時,英曼最終還是倒在了「自衛隊」追殺「逃兵」的槍下。與小說《活下去,並且要記住》相比,電影《冷山》的衝突性、戲劇性更強,男女主人公也都性格鮮明,他們敢愛敢恨,敢於反抗,勇於追求屬於自己的幸福,雖然都是悲劇性結局,電影《冷山》的色調無疑更明朗些,甚至它那生硬的尾聲(英曼留下了遺腹子,活下來的人都生活得其樂融融)也是在努力製造美好的鏡象。之所以如此,除了電影本身投合觀眾的需要,大概還跟美利堅那種新大陸精神有關,要反對戰爭,就大張旗鼓地反對戰爭,不管收穫戰爭的果實是南軍還北軍,要歌唱愛情,就聲嘶力竭地歌唱愛情,不管那愛情是否合乎時宜是否適應形勢。所以,在影片中,不但著力表現了主人公頑強的抗爭力和生命力,也沒有忽視那些在戰爭的煎熬中仍然保持善良、樂觀的「大多數」,正是有了許多人的關愛,英曼和艾達的愛情才不會陷於無援的絕望。

比之《冷山》,《活下去,並且要記住》無疑是淒冷的,或許這與小說面對的故事焦點有關,試想英曼潛回故鄉之後,是不是也會像安德烈一樣永無出頭之日呢?懷孕的艾達是不是也會像納斯焦娜一樣有苦難言呢?如果把兩部作品放在一起看,它們更像一出完整的跨國大戲,《冷山》的演繹的是跌宕起伏的前半場,《活下去,並且要記住》截取的則是更具心理張力的後半場。《冷山》以武力(暴力)衝突陪襯人之至愛,《活下去,並且要記住》則以不露聲色的心理衝突昭示人類求生的本能。同是反觀戰爭,相對來看,當是小說《活下去,並且要記住》更發人深省些,因為它揭示了人類更為隱秘的焦慮與缺憾。

但是,我還是懷著憐惜的心情看待《冷山》,甘願被那直白、執著的愛情打動,我珍視那種從不輕易絕望的精神,也要在自己的心裡注滿熱誠。正因如此,我才第一次因為看電影產生閱讀原著的願望,所以猶豫再三,還是買了一本小說版《冷山》([美]查爾斯•弗雷澤著,周玉軍、潘源譯,接力出版社,2004年5月版),雖然有人說它是二三流作品,我還是相信值得一讀。

4

通常,「逃兵」總是可恥的,哪怕他的理由再充分。求生也好,求愛也罷,在戰爭、國家的大背景中,哪裡還有自我選擇的空間?所以,如果按照常規評斷,安德烈、英曼、納斯焦娜、艾達肯定都是走上末路的人,他們都背棄了國家、大家的利益,被微不足道的個人得失牽住了鼻子。好在人類還沒忘自己首先是一個「人」,我們還沒忘記用人的目光去審視那些不守常規的人。像拉斯普金、弗雷澤這樣的作家,就是從逃兵身上看到了被人類普遍忽視的基本權力,那就是拒絕屠殺的權力,更是拒絕被屠殺的權力。

求生是人的本能,自我保全是人的本能,當生命受到威脅時,逃命也是人的一種本能。那麼,戰爭,殺戮,進攻,是不是也是人的本能?我想,處於野蠻時期的人類或許需要這種本能,但是隨著文明程度的提高,目前人類最基本的需求應是完善自我,達成普遍的諒解和平衡。然而,人類並未停止相互仇視、相互殘殺,局部戰爭、恐怖襲擊仍在以各自神聖的名義製造著一場又場的血腥。在重重血腥的浸染中,敵對雙方都會產生自己的「英雄」,雙方也都可能出現貪生怕死的「逃兵」,不過,假如雙方的「英雄」意識都淡泊些,假如雙方都不是那樣驍勇好戰,假如雙方都產生大量的「逃兵」,那麼暴力衝突會不會得以緩衝乃至消解呢?當然,與國家利益、民族尊嚴比起來,這種想法未免幼稚,一當戰事發生,公民就必須為義務而戰,這是人類共同遵循的慣例,你只能聽從差遣,沒有絲毫選擇的餘地。

據美國《新聞週刊》報導,海灣戰爭期間,薩達姆為了懲罰「不願入侵科威特」的逃兵,竟然割掉了3500人的耳朵。這場「割耳戰役」持續了三天,從1994年的5月17日到19日,遍及伊拉克所有城市。逃兵們留下了恥辱的標誌,即使四年後被「大赦」,他們也因此找不到工作,找不到老婆,只能把這「失耳之痛」攜帶一輩子。

此方有逃兵,彼方也有逃兵。自2003年美伊交戰以來,就有媒體多次報導美軍官兵休假後不歸隊,或者擅離職守,甚至有人脫下軍裝、穿上阿拉伯長袍當了逃兵。據披露,目前駐伊美軍逃兵總數已超過5000人。在這些逃兵中,還出現了兩個逃得更「離譜」的人,一個是18歲的布蘭登•休伊,一個是25歲的傑里米,他倆不僅逃離了即將開往戰場的部隊,而且還在加拿大尋求避難,甚至現身說法,在媒體面前公開指責布希政府發動的伊拉克戰爭違反了國際法。布蘭登•休伊說:「這(伊拉克戰爭)完全是建立在謊言上的一場戰爭。如果不願意參加這場戰爭,我認為,(逃往)加拿大也可以是一個選擇。」傑里米則說:「我認為在伊拉克發動戰爭違反了國際法,因為並沒有任何證據顯示伊拉克擁有大規模殺傷性武器。我不會參與這場戰爭。」

也許這就是逃兵的尊嚴吧。無論失去耳朵的伊拉克逃兵,還是失去祖國的美國逃兵,他們失去的已很多,唯獨沒有失去尊嚴。你可以罵他膽小鬼賣國賊,但你不能罵他沒有良知,不能罵他沒有人性,不能罵他沒有寬廣博大的愛。

但是,誰肯給逃兵應有的尊嚴呢?對於怕死的逃兵,似乎怎麼處置都不為過。就拿美國來說,按照軍事法,在戰時逃離戰場,通常會罪加一等,嚴重者還可能被判處極刑。最近美軍事法庭即以擅離職守罪判處卡米洛•梅希亞——一名據稱出於「反戰」動機失蹤的美軍上士——一年監禁。美國國內的輿論普遍認為,一旦戰爭結束,強硬的美國軍方定會找這些逃兵秋後算帳,其中首當其衝的就是那兩名逃到加拿大的士兵。但是,人類畢竟在前進,人們對「逃兵」的態度也較之從前寬容。在電影《冷山》中,逃兵英曼不就被塑造成了一個正面的「英雄」形像嗎?與一百三十年前的美利堅合眾國相比,與六十年前的蘇維埃社會主義加盟共和國相比,2004年的梅希亞沒有像英曼那樣死在同胞的槍口下,休伊和傑里米也沒有像安德烈那樣變成難見天日的野人,至少他們的生命沒被隨意剝奪,像傑里米還可以與妻子兒子在異國團聚。

1998年6月29日,柯林頓在北京大學演講,引用了胡適先生一段話:「現在有人對你們說:『犧牲你們個人的自由,去求國家的自由!』我對你們說:『爭你們個人的自由,便是為國家爭自由!爭你們個人的人格,便是為國家爭人格!』」(《介紹我自己的思想》) 這位美國總統拉出北大前校長當然不純乎跟北大學子套近乎,大概最終目的還是為了進行自我表揚,販賣他的自由理念。不過我們倒可以拿這段話來理解美國逃兵,胡適還說:「自由平等的國家不是一群奴才建造得起來的!」或者可以問問柯林頓,梅希亞、傑里米是不是在為國家爭自由,是不是為國家爭人格?他們是不是在努力不當「奴才」呢?儘管這種奮鬥可能會被判為「個人」的、違例的,然而自來科星頓的槍聲響起,正是「違例」造就了一個狂飆突進的民族,正是因為有了不斷逃出、勝出的「個人」,其國民性才得以提高,公民的自由精神才得以昇華。也正因這種文化背景,才會出現「勇敢」的逃兵。

人類會徹底結束爭鬥嗎?面對這個令人悲觀問題,我們還要滿懷期待。在那次演講中,柯林頓曾提出「必須享有心靈上的自由」,而胡適也曾說過,「我們現在講的『自由』,不是那種內心境界,我們現在說的『自由』,是不受外力的拘束壓迫的權利。是在某一方面的生活不受外力限制束縛的權利。」(《自由主義》)所謂內心與外力,應當是相輔相成的,所以胡適又多次提出:「容忍比自由更重要」,「容忍是一切自由的根本」,不單個人要有「大膽懷疑的自由」,社會也應有對異己「容忍的氣度」。(《容忍與自由》)所以,我們亦無妨認為,「逃兵」也有權力追求自由,至少有權力保護自己的生命,或者再往前延伸:一個人,應當有選擇戰與不戰的自由,應當有對社會倫理、集體意志進行判斷的自由,進而具有中立乃至規避的自由。

5

至此,才終於接近了我要尋找的藉口:做一個中立的人,帶著容忍,帶著愛,自由地活在世間。這時,弗雷澤在《冷山》扉頁摘引的兩句話也玄機乍現:

「很難相信,在靜謐的樹林和微笑的田野間,生物正無聲地進行著可怕的戰爭。」

「人問寒山道,寒山路不通。」

一句出自英國進化論者達爾文,一句來自中國唐代詩僧寒山。通過東西方兩位先賢,弗雷澤無非是在為他的小說破題:可怕的戰爭無所不在,詩境中的寒山卻幾乎無路可循。這樣想去不免令人無奈,然而,我還是願意帶著幻想和感恩,活著並愛著……

2004年8月17日-23日初稿

2005年6月4日修訂

評論