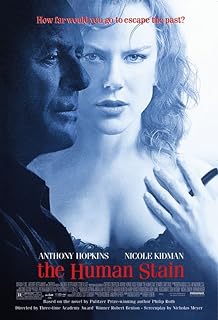

電影訊息

電影評論更多影評

2008-04-14 05:45:59

「人性的污點」看人性

偶然間看到一篇關於「人性的污點」的影評,「有些觀念是根深蒂固的,比如白人對黑人,比如納粹對猶太人,再比如一些大民族對小民族等等。這部影片講述的就是關於種族歧視的問題,所謂人性污點實際泛指的,不僅僅是指教授(安東尼霍普金斯飾演的猶太教授被告歧視了自己的學生)而言的。」 這些都是就於世界的,民族上的大問題,大小是人來定義的,也是相對而言的。從本來一件似乎是生活中的一件小事情擴展到了種族歧視問題,是人誇大了人性,還是人性淹沒了人的思想。難道說,這些頑固的令人可氣的歧視觀念是人性之中的獸性,也屬於人性,所以就得存在,因為它正常,所以不應受道德以外的輿論去懷疑,只能被迫接受?也就說,只要一個自私的快要為所欲為的人,在一定的道德,一定的人性之中,那就不應該受到額外的譴責了?無論歧視者與被歧視者,過了思想高潮後的反歧視,也就是道德在人們的思想中變為不成文的規定後,人們就安然接受了各種觀念,每次堂而皇之的重複著這個原則的同時,可想而知,寫出來的儘是蒼白無力的文字和無奈的反抗。

「一個是內心被歧視所煎熬,一個是永遠生活在歧視中。」妮可基德曼飾演的被人歧視的悲慘女性與安東尼的種族歧視,當在生活中碰撞後會呈現一種什麼樣的姿態呢?影評中所說的「於是,教授開始從這個女性身上得到一個對歧視反抗的機會,愛情變得火熱,但這愛情卻是苦澀的,因為愛情建立在一種反抗上,或許它只成為了教授的一種心理安慰,也許它僅僅是一種嘗試,其實,這是一個錯位的愛情。」同為被歧視者,為什麼還要彼此傷害?難道對於歧視者找不到一點自信的反抗?恐懼所謂的正常人,就連安東尼生活在一起幾十年的妻子都無法抗拒自己去坦白,當找到了作為同類人的妮可時,自己的痛苦無奈完全爆發在了這個同樣遭人歧視的弱女子身上。歧視者就懦弱到這種程度嗎?人性就這麼無奈嗎?

安東尼自身就存在著矛盾,自己對猶太人身份的隱瞞,當無心歧視到了自己的學生而遭譴責時,他沒有放下擔子承認自己的身份來擺脫這件事帶來的後果,而是寧願以自命清高的姿態下台,維持著掩飾自己身份的慣性中,繼續生活。可見,被歧視者對自己的過失並不悔悟,還偽裝著自己去詆毀「自己」,怎麼為真正的自己而活?他們活的如此累,就是放不下自己的那點虛榮心,承受不了自己身份被別人發現後眼光的改變,習慣了的生活,慣性已經佔據了整個思想,再大的代價都要承受,如同承受虛偽生活中的枷鎖一般。掙扎之中的痛苦與壓力,偽裝的代價與矛盾,始終充斥在安東尼的思想里,時時得不到解脫與自由,這時候與基德曼的邂逅可謂短暫的如釋重負,歧視永遠也不會結束,所以安東尼也不會得到永遠的釋放,註定只是短暫的。

少一點歧視,多一點寬容,被人歧視是痛苦的,做不到自我理智的調節會走極端的,同樣作為歧視者,在道德上,歧視別人後果也挺複雜的,這種損人不利己的事適可而止。

「當事實擺在面前的時候,兩個人也就走到了絕望的盡頭,化解這種絕望的方法只有一個,那就是死去,離開這個塵世,於是影片回到了開篇,那場車禍。」得到永遠解脫的方式就得是死?是自己絕望致死,還是導演依照自己的思維邏輯,順從事物必然規律而製造的必然死亡?

「即禁錮著自己心靈的某些東西,然後用各種方式來逃避,或死去,或離開。」心靈的禁錮就得這麼悲慘?要嘛逃避,要嘛死亡?釋放自己的心靈,為了渲染的更沉重些,必需要這麼極端嗎?還是對現實生活中的真實寫照?歧視的結果就得被接受,被消極化嗎?還是被賦予了人性美的對立面的強制定義?誰能告訴我這種人性的歧視會消失嗎?看來,做到人性美,只能遙想到人猿進化之後的第二次思想大飛躍了。

人性永遠是個迷。 舉報

評論