2008-04-25 00:01:18

藏鏡人:王朔

************這篇影評可能有雷************

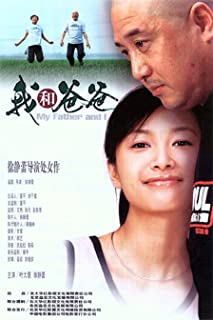

《我和爸爸》

導演:徐靜蕾

主演:徐靜蕾、葉大鷹

在本屆東京影展中,亞洲之風單元也全面設置了創作者與媒體和觀眾放映後交流的制度,但遺憾的是,《我和爸爸》上映之後,徐靜蕾破例沒有出現。據說這是因為她在東京的所有接受訪問的權利都被出品《最初的愛,最後的愛》的公司包攬,對於《我和爸爸》的觀眾,對於完成導演處女作的徐靜蕾,這都不能不稱之為遺憾。

影片的劇情並不復雜,徐靜蕾扮演的少女小魚因母親突遭車禍,見到了與母親離婚多年的父親老魚。父女間相濡以沫地生活,面對一系列坎坷,始終支撐他們的是彼此間深厚的親情愛意。最後,老魚病故,小魚和丈夫、孩子來到他的墓碑前,默默地向父親獻上問候。作為一部描寫人倫之愛的小品,徐靜蕾的導演作品算是基本合格。她本人在片中從初中生演到少婦,年齡跨度較大,但演技的發揮屬於正常。只是在以清純玉女出道幾年之後,她的相貌已增添了成熟韻味,中學生扮相雖然不施脂粉,並穿著簡樸的運動服,還是顯得有些「老」。不過,徐靜蕾本人試圖深化演技和創作者修養的努力,卻是必須承認的。特別是在影片後半部,作為單身母親的小魚陷入經濟困窘,又要面對父親癱瘓的現實,她成了被生活重擔壓住的平民女性,從形象上看,或許是她從影以來最不「靚麗」的一次。然而,在「四小花旦」中,徐靜蕾的這一轉型嘗試明顯領先,體現了她從偶像明星轉向具有知性色彩的藝術創作者的強烈信念。

身為導演的葉大鷹扮演一位混跡市井的「頑主」式人物,中規中矩。另外兩位大腕姜文、張元在片中客串小角色,顯示出徐靜蕾在影壇的「號召力」。有這些前輩鼎力相助,對徐靜蕾來說無疑收穫非淺。

但是,也許我們還不能遺漏另一位大腕的名字,他就是王朔。從《我和爸爸》的故事內容來看,即使不能說具有強烈的王朔色彩,也能看得出兩者在精神光譜上的諸多重合。巧的是,王朔的電影處女作主題也是「爸爸」。《我和爸爸》中少女小魚和父親在生活中的磨合情節,不可避免地令人想起王朔的小說《我是你爸爸》,同樣的單親家庭,只是父子換成了父女。更加流露出王朔思想特徵的是片中小魚的第一任丈夫形象,一個號稱執著於文學創作和哲理思考的男青年。影片對這個人物的挖苦諷刺,與王朔筆下對「趙堯舜」等「知識份子」的嬉笑怒罵一脈相承。甚至,小魚在他的慫恿下去上海「發展」,最終事業婚姻全面受挫,也能看得出王朔那種京派式的對上海的「敵意」。王朔在《渴望》中將反面角色起名為「王滬生」,而《我和爸爸》在營造人倫和道德溫情的內涵上,也令人想起《渴望》。小魚既要撫養襁褓中的孩子,又要照顧癱瘓的父親,就像《渴望》中的劉慧芳一樣堅韌執著。嘲弄「文化人」和滿足大眾的道德虛榮,這是王朔的兩件法寶,卻也出現在了《我和爸爸》當中。從這個意義上說,徐靜蕾要徹底實現自己思想和藝術的獨特性,還需要儘快走出那些「大腕」的陰影。

舉報