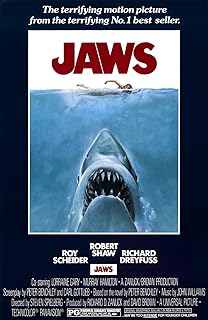

大白鲨//

![]() 8.1 / 662,922人

124分鐘 | 130分鐘 (加長版)

8.1 / 662,922人

124分鐘 | 130分鐘 (加長版)

編劇: Peter Benchley Carl Gottlieb (Ⅰ)

演員: 洛薛爾德 羅勃蕭 李察德瑞佛斯 Lorraine Gary

2008-07-08 08:23:35

希、伯兩翁的影子及美國傳統價值觀之勝利——略評75版《大白鯊》

************這篇影評可能有雷************

希、伯兩翁的影子及美國傳統價值觀之勝利——略評75版《大白鯊》

1975年橫空出世的驚悚片《大白鯊》一方面成就了史匹柏,另一方面也再次彰顯了美國電影工業的神奇。

首先來看斯氏,他和大衛·科波拉同屬美國新電影浪潮的領軍人物,科波拉在1972年完成了彪炳一生的《教父》,這部影片使派拉蒙公司攬金無數,也把美國式的電影套路擺在了全球觀眾面前,而這種集緊張情節、緊湊佈局於一體的傳統模式直到1984年才被《美國往事》給打破,來自義大利的塞爾吉奧·萊昂內把意識流、詩意的敘事手法與亦莊亦諧、動靜相宜的風格帶入了美國影壇。可以說,1975年的《大白鯊》沒有《美國往事》之後美國電影的複雜構造,它僅靠驚險的場面和緊湊的佈局贏得了觀眾。不過,使其成功的原因不只這個,史匹柏在該片中還有效借鑑了希區柯克和伯格曼的電影手法,例如警官在海灘上觀察遊人的場景,攝影師多次利用景深的變化來放大警官恐懼不安的面部表情,這與希區柯克在《眩暈》等片裡營造驚悚場景所使用的手法如出一轍。

在警官一行人海上捕鯊的場景中,孤獨黯然的捕鯊船使人想起希區柯克《潛水艇》里裝載難民、俘虜的小舟,同是充滿危機與希望的時刻,濃重的暮色使希望、危機的比例發生著微妙變化,時而拍打船身、時而靜如死水的浪花陪伴著前途未卜的人們。史匹柏用陰暗的色調、音樂來表現這個場景,此外,還減少了鏡頭移動,使孤獨與恐懼很快在靜止、陰冷的氛圍里放大,如同伯格曼《第七封印》和《羞恥》裡的靜默場景所展現出的無助與悲涼,也許這就是末日的顯像?

《大白鯊》繼承了自希區柯克以來的傳統電影敘事手法,除了剛才所說的緊湊的佈局外,電影主人翁——膽小警官傳承了美國電影裡「利己中產階級」形象,有了這兩個熟悉的外表,電影自然獲得了美國觀眾的認可。值得一提的是,影片中的那位捕鯊人——退伍的二戰老兵酷似海明威在《老人與海》中描繪的捕魚人,他們都是勇敢和無畏的硬漢子,但史匹柏有意打消了盤踞在捕鯊人身上的光環,在影片臨近結尾時,捕鯊人成為死在鯊魚鋒牙下的最後一條生命。

反而是膽小警官幹掉了鯊魚,但這明顯是碰上了好運氣——他正好打中卡在鯊魚嘴裡的氧氣罐。此時,隱藏在電影裡的第二命題緊隨鯊魚屍體浮出了水面,那便是美國傳統價值觀之勝利,史匹柏雖是個受歐洲新電影影響頗深的小子,但其根深蒂固的中產階級保守思維在《大白鯊》里展露無遺,與海明威塑造的老人以及電影裡捕鯊人豪爽、視死如歸的性格不同,斯氏就像那個有錢的海洋協會成員,內心狹窄、自以為是,從心眼裡瞧不起沒學問的粗人、硬漢,這」偏見「來源於中產階級的教育,從小長輩和書本就對其灌輸著社會是由西裝革履、談吐優雅紳士、小姐們給主宰的道理。