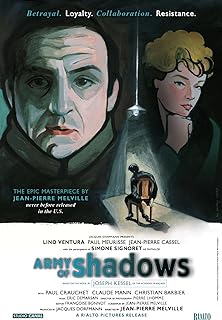

電影訊息

影子軍隊--Army of Shadows

編劇: 尚皮耶梅爾維爾

演員: 里諾范杜拉 Paul Meurisse 尚皮亞卡索 西蒙西格諾蕊 Claude Mann

影子部队/影子军队/影子军团

導演: 尚皮耶梅爾維爾編劇: 尚皮耶梅爾維爾

演員: 里諾范杜拉 Paul Meurisse 尚皮亞卡索 西蒙西格諾蕊 Claude Mann

電影評論更多影評

2008-07-17 02:52:27

夜深如海:梅爾維爾談<影子部隊>(譯)

************這篇影評可能有雷************

夜深如海:梅爾維爾談

優雅,殘酷,令人焦慮,以及大海般深沉的悲傷,讓.皮埃爾.梅爾維爾1969年執導的於2006年登陸美國院線後,贏來一片喝彩之聲.從的J.hoberman("走出歷史的迷霧....一部生涯頂峰的悲劇史詩")到的anthony lang("電影的情人們摘下頭上的軟帽,翻起大衣的上領,在雨霧掩映下悄然潛入畫面之中")以及的david ansen("本年度最優秀的外語片!"),從各個方向傳來都傳來了熱烈評價.本片一度被當作梅爾維爾最被忽視的傑作.而最可惜的還是導演本人---於1973年,五十五歲時去世---無法親眼看到他最個人化的作品如今掀起了怎樣的熱潮.

是梅爾維爾第三部也是最後一部關於德國佔領法國時期的電影---1949年他的第一部故事片(le silence de lamer),和1961年的(leon morin,pretre)都是關於這一主題的(看來是每隔十年拍一部啊,而且基本上拍完第三部就..)---這也是他第一部和唯一一部關於(法國)"抵抗運動"的電影.正好夾在梅爾維爾幾部久負盛名的強盜片中間,從更早的 以及之後的,.而與早期的戰爭片相比本片在形式感,故事性和哲學味上反而更接近這些作品.即使你不想下最後結論,但在今日許多人看來,是梅爾維爾最值得關注的電影--他的代表作--並且毫無疑問是六十年代最傑出的電影之一,它至少能改變你解讀梅爾維爾的其餘作品的方式.

下面的訪談節選自,1971年由Rui Nogueira出版的一部訪談錄,轉自朱黎伊的翻譯版本,在外文原文基礎上對之做了修改刪補. 中間括號內的文字是我附加的翻譯資料.

採訪人:Rui Nogueira

Rui Nogueira(以下簡稱R):你是什麼時候讀到約瑟夫?凱塞爾(Joseph Kessel)的這本小說的?

梅爾維爾(以下簡稱M):我是在倫敦發現小說《影子部隊》(Army of Shadow的,那是在1943年,從那一刻起,我就一直想將它搬上螢幕。1968年,當我告訴凱塞爾我的這個願望終將實現時,他難以相信居然有人會如此執著地追尋一個夢想長達25年之久。

(本片改編自約瑟夫.凱瑟爾(joseph kessel)的,原書1943年在倫敦出版,以作者在法國抵抗運動中的種種體驗為基礎.出生於阿根廷的凱瑟爾,父母是來自陶宛的猶太移民,本人在法國接受教育,既是一位旅行者,也是小說家和編劇(他以創作了路易斯.布努艾爾的原作小說而著稱),而正是這些多重經歷的集合."每個細節都要無比精確,同時,任何地方都不可以與現實對號入座."凱瑟爾在本書的前言中如此寫到.換句話說,虛構--作為一種自我保護的策略--被運用在了報告文學中.在Rui Nogueira的一書中,導演說他把凱瑟爾的方法當作了自己全部作品的指導原則.他曾換了一種說法對nogueira解釋說:"我的電影中那些人們通常認為中是空想的地方很多都是真實的記憶,是我走在大街上或是和人相處時注意到的事情,其實,我對展現自己真正的經歷抱有莫大的恐懼."電影製作者真正的意圖以託詞和保密的形式藝術性地隱藏在人們的猜測之下,無論是在強盜片還是抵抗運動里,都偽裝成了角色的生死問題,故事構造方法的同一性和裡的傑比爾和裡的科里般差異性巨大的角色行為的一致性營造出了覆蓋所有梅爾維爾電影的強大情感共鳴和深深的忐忑不安,但和之後嚴肅的強盜片最大的優點還是在於其驚人的精密,抽象和簡潔,就如一盤盤完美的西洋棋.

在凱瑟爾的書里,傑比爾相信自己會被射擊隊所殺,他在心裡說:"我快死了..而我不害怕...那是因為我很擅長自我控制,就像動物一樣地頑固.但是如果我真的不相信,直到可能的最後一刻,直到極限的極限,我也許就永遠不會死了,多偉大的發現啊!"梅爾維爾在片中用旁白的形式使用了這段話和傑比爾以及其它成員說的許多話.就像凱瑟爾小說裡許多被借用的技巧一樣.這些技巧影響了和之後一部可與之相提並論的強盜片的風格.主觀時間的極大彈性,特別是在面對死亡的時候---使得梅爾維爾的電影,尤其是,在死亡的瞬間不僅可以保持形式上的精準抽象,還確實地捕捉到了人類心理的真實圖景.)

R:你十分忠實於凱塞爾原作的精神,同時你也拍攝出了一部非常個人化的電影。

M:在這部影片裡,我第一次將那些自己見過和經歷過的事情展現出來。我所展現出的那種真相,當然,是很客觀的,可它與所謂的"真正的事實"無關。隨著時間的推移,我們往往會傾向於記住那些合乎我們心意的事情,而不是那些真正發生過的。凱塞爾的小說寫成於1943年的那個嚴峻時期,它與我在1969年拍攝的影片當然還是很不相同的。他在書中所寫的許多故事雖然很精彩,但是現在卻不太適合用在現在的電影中了。根據這個關於抵抗運動的悲壯故事、這部關於抵抗運動的優秀文獻,我創作出了這樣一部回顧往事的夢幻般的影片,它是一次充滿了懷舊情緒的朝聖之旅,帶領著我們重回那個深深刻入我們這代人心中的年代。1942年10月20日,那時我25歲。我從1937年10月底開始當兵,從此度過了3年的軍旅生活。其中一年我是在戰爭中度過的,另外兩年則是在抵抗運動的鬥爭中度過的。請相信我,這段經歷塑造了一個人.戰爭年代是不堪的、恐怖的,同時,也是不可思議的!

(不用說,第二次世界大戰的經歷對梅爾維爾這一代人而言當然有著重大意義,梅爾維爾在1937年,二十歲時被徵召入伍.他出生於猶太家庭,青年時將自己的名字從戈巴克(grumbach)改為他最喜歡的美國作家赫爾曼·梅爾維爾(《白鯨記》的作者)的名字,或者像他對nogueira所說的,因為他以梅爾維爾這個名字獲得了軍人勳章,所以戰後他依然保留了這個名字.據ginette vincendeau---僅有的兩本深入研究梅爾維爾的英文專著之一的作者,另一本是nogueira所著的現已絕版的長篇採訪---所說,梅爾維爾大約在1941至1943年間加入抵抗運動,並在西班牙被捕入獄,而他的兄弟在嘗試接觸他時被殺害.(他們一家是猶太人啊!)1943年他在北非參加了"自由法國"運動,雖然他參與過"自由法國"這點毫無爭議,但是有些人,包括沃爾克.施隆多夫(volker schlondorff,德國新電影四傑之一,導演)--曾經做過梅爾維爾的助理導演--都對他和"抵抗運動"的關係表示過懷疑.

除去個人化的標籤外,在情節,角色,對白和內心獨白的設置上,梅爾維爾的電影力圖忠實-雖然更為簡潔--改編凱瑟爾的原作.但是與凱瑟爾不同的是,後者畢竟是在戰爭似乎已有獲勝希望的倫敦完成本書的,所以設置了一個開放,甚至可以說是有謹慎樂觀傾向的結尾,而梅爾維爾站在二十年後的位置,清醒地看到大部份他將之作為電影角色原型的"抵抗運動"戰士們都在還未意識到他們的行動如何幫助自己的祖國迎來解放就被殺害了,(所以)他拒絕讓任何一人逃出生天.)

R「多麼痛苦的記憶!但我依然迎接你,因為你是我失落已久的青春。」 《影子部隊》就是從喬治.科特萊恩(Georges Courteline)的這段話開始的,它是否也反映出了你自己的想法?

M:的確是。我喜歡那一段,我覺得它格外真實。在三軍的最初幾個月裡,我倍受折磨。我發現,想要相信一個人能像科特萊恩在《當兵的快樂》(Les Gaites de l』Escadron)中描寫的那般機智、聰穎與敏感是很困難的,因為科特萊恩在自己的軍旅生涯中也過得很不愉快。然後有一天,我思考著自己的過去,忽然明白了那種"不愉快的記憶"所蘊含的魅力。隨著我的成長,老去,我慢慢帶著懷舊情緒去回顧1940年到1944年的那段日子,因為那是我青春的一部份。

R:我相信《影子部隊》已被人認為是抵抗運動成員所寫的一本很重要的書。

M:《影子部隊》這本書是關於抵抗運動的:它是所有關於人類歷史上那個悲劇性年代的文獻中最偉大的也是最全面的一部。可是,我並不打算拍攝一部真實記錄抵抗運動的電影。所以,我完全丟開了寫實主義,除了一個例外,即德國佔領軍。每當我看到德國人,我都在想,"所謂的日耳曼亞利安人神話到底在哪?"他們可不像你以為的的那般金髮碧眼、身材高大,他們看上去倒更像是法國人。在我的影片裡,我忽略了那些無謂的傳聞.

R:你當時是否有一個專門負責德軍軍裝的服裝顧問呢?

M:我把一切掌握在自己手裡.我得到了服裝設計師歌萊特.鮑鐸夫人的幫助,她對這方面的問題非常在行。一天,我們在拍攝槍決的那場戲時,擔任技術顧問的法軍上尉對我說,黨衛軍軍裝有些不太對。於是我叫來了服裝顧問鮑鐸夫人,上尉對她說:"夫人,我是阿爾薩斯人,在戰爭期間,我曾被迫加入了黨衛軍。因此,我可以肯定地對你說,黨衛軍成員總是在他們的左胳膊上佩戴一個袖箍,上面標著所屬部門的名字....""不對,先生,"鮑鐸夫人回答道,"你當時多半是在作戰部門,可是我們影片中表現的是黨衛軍的後勤部門."於是,上尉不得不承認她是對的。

R:在法國,一些影評人指責你將抵抗運動組織成員描寫成了強盜片中的人物。

M:那些說法實在是愚蠢透頂了。我甚至被人指責拍攝了一部戴高樂主義影片!更荒謬的是,有些人還試圖從這樣一部並未支持任何觀點的電影中找到所謂的"最小公分母"(本質的立場).可這部電影實際上是很抽象的。所以,滾你的吧!25年來我都想要拍攝這部影片,無論什麼理由我都可以對這個結果感到滿意。

( 首次在法國上映是1969年秋季,情況糟到幾乎不能再糟.所有重要的法國評論媒體,包括其中最具權威的,都蠻橫地把本片視為對戴高樂將軍(Charles de Gaulle)的刻意美化,這位法國總統,因為在1968年五月風暴中對學生運動的背叛而受到眾人的鄙視.只有少數一直看不慣菁英霸權主義的電影學家如查理斯.福特 (charles.ford)等人才盛讚本片,並稱梅爾維爾是當代法國最具作者氣質的導演之一.但事實上,戴高樂在整個法國抵抗運動中只是邊緣人物(只對國內而言確實如此),而梅爾維爾更是用反諷的手段把"戴高樂式的英雄主義"在戰爭使人處於極端狀況時將經受不住考驗的觀點清楚表現了出來.(結尾女革命者的動搖).在法國新浪潮的極盛時期對美國藝術院線的老闆和發行商們存在巨大的影響力,如此就不難理解為何本片在美國被忽視如此之久了.在九十年代中期,無論如何,終於對梅爾維爾來了個全盤翻案,特別是,由法國studio canal公司對原始的35毫米膠片進行了修復,並由在文藝片發行上經驗老到的rialto影業負責本片在北美地區的發行.)

R:那些真正的抵抗運動組織成員非常喜歡這部影片,不是嗎?

M:對,我收到了許多離奇的來信,當我為22名最核心的法國抵抗運動組織成員安排了一次私人放映時,我看到他們是何等的感動。他們都是傑比爾、雅爾迪、費利斯式的人物。亨利.弗萊內曾經對我說:「1941年12月,作為戰鬥部門的領導人,我不得不回到巴黎,僅管我根本不想看到佔領期間的巴黎。當我在星形廣場站下了地鐵,向出口走去的時候,我聽到了頭頂上行人們的腳步聲。我驚奇地發現,我自己的腳步也開始和這種有節奏的聲音保持一致。當我來到香榭麗舍大道時,我看到德軍靜靜地列隊走過,突然,士兵們開始演奏音樂。你在電影開頭的第一個鏡頭為我重現了這個場景!」

你知道嗎,為了給那個場景配音,我使用了真正的德國人走路的腳步聲。因為那種感覺是無法模仿的.拍攝德軍列隊走過香榭麗舍大道的那個想法是瘋狂的。即使是現在,我都無法相信自己真的去拍了這個鏡頭。在我之前,還沒有人做過這樣的事,即使是文森特.米內裡(Vincente Minnelli)的影片《啟示錄四騎士》(The Four Horsemen of the Apocalypse,1962)也沒有這樣做過。因為在這方面有一個慣例,回溯到第一次世界大戰期間,當時就有禁止演員穿著德國軍裝穿過香榭麗舍大道的規定。曾有一個德國人願花高價從我手裡購買那段片子,因為在德國的所有拷貝里,那場軍隊行進的戲都是黑白的。

為了拍攝這個或許是法國電影史上最昂貴的鏡頭——它花費了2500萬舊法郎。我最初獲准在伊埃納大街排練這場戲。凌晨3點,整條街道都實施了交通管制,完全由煤氣燈照明,穿著軍裝的人們開始在街上列隊行進。那是個夢幻般的場景,就像華格納樂劇的場景一般令人震撼,那種效果實在不是電影所能表現的。我敢對你發誓,我被它征服了。隨後,我開始擔心....我想知道當我於清晨6點在香榭麗舍大道上拍攝這個場景時,又會是怎樣的情況。

在我一生所拍攝過的所有鏡頭裡只有兩個是我真正引以為榮的:這一個以及另一個我在1962年的《眼線》(Le Doulos)里拍攝的那個9分38秒的鏡頭.

R:你從哪裡拍到影片開場的那個集中營場景的?

M:那是一個舊集中營,完全成了一片廢墟,為了拍攝影片,我在其基礎上進行了部份的重建。就在這個破舊的集中營旁邊,還有一個集中營,很新、漂亮、潔淨,並且完好.後者比前者早建兩年。在世界上很多地方都能看到這樣的集中營,它令人害怕、十分恐怖。

R:為什麼與書中不同,在影片裡,呂克.雅爾迪和他的弟弟讓-弗朗索瓦都沒有意識到對方的秘密活動呢?

M:這是因為我不想使影片成為濫俗情節劇。你沒注意到嗎?也許你是對的。但是請到當地的電影院去看看《影子部隊》吧。當那位抵抗運動組織的領導人從潛水艇的扶梯上走下來,在觀眾認出他就是讓-弗朗索瓦的哥哥的那一刻,他們禁不住喊出聲來,「啊啊!」兩兄弟無法相見使得一切更為突出,因為命運總是會把好牌洗亂這一可悲事實。讓-弗朗索瓦以Gestapo這一假名被蓋世太保槍斃,他臨死也不會知道聖呂克就是抵抗運動組織的領導人,而聖呂克也永遠不會知道他弟弟的下場。所有這些前提都能使讓-弗朗索瓦的死充滿悲劇色彩。

R:在影片中,為什麼讓-弗朗索瓦會給蓋世太保送去告發他自己的匿名信?

M:這也是那些我從不解釋、或者沒有充分解釋的事情之一。當菲利斯在馬賽遇到讓-弗朗索瓦時說道:"那麼,你仍然相信巴拉卡?」當一個人擁有巴拉卡(baraka)[按照阿拉伯典故,巴卡拉是一種能給人帶來好運的神聖恩惠]的時候,他總覺得自己可以倖免於難。讓-弗朗索瓦去送這封會使自己被捕的匿名信時並不覺得害怕,因為他確信他擁有足夠的巴拉卡來拯救菲利斯和他自己。但是,他卻只有一顆氰化物——他給菲利斯的那一顆。

R:為什麼讓-弗朗索瓦與聖呂克要在圖書館中央的那個玻璃籠子似的地方吃那頓飯?

M:在戰爭期間,人們找不到煤來取暖,在巴黎,燃油也不是用來取暖的。因此公寓裡冷得要命,那些房間巨大的老房子更是如此。於是,人們在房間裡搭建起很小的木屋,他們可以在裡面吃喝、讀書,也可以更好地避難。在法國,當時的生活狀況是無法想像的。人們經常穿著所有的衣服睡覺,鞋子和襪子也都穿著,因為除此之外人們沒有對付寒冷的辦法。與此同時,飲食問題也不比取暖的狀況好多少。飢餓成為了折磨,除此之外大家什麼也懶得考慮。我還記得,曾經有一天我想方設法用醃肉和大蒜做了些三明治,我當時感到的那種快樂簡直無法言表。在早晨,我們為了保持身體新陳代謝的正常進行,會喝一種用烤過的豌豆瓣煮成的水。由於我並不想拍一部關於戰爭的白描式的作品,所以在影片中沒有去刻畫這些細節。

隨著故事情節的發展,我自己對於那段往事的記憶與凱瑟爾的回憶漸漸交織在一起,畢竟我們經歷的是同一場戰爭。在書中,就像在影片中一樣,傑比爾這個角色其實代表了七八個不同的人物。集中營裡的傑比爾代表了我的朋友皮埃爾-布洛赫,此人是戴高樂將軍屬下的前任部長。當傑比爾從巴黎大飯店的蓋世太保指揮部逃跑時,他的原型則是戴高樂派的代表里維埃爾。事實上,就是里維埃爾本人給我講述了他在倫敦的那次逃亡經歷。當傑比爾和雅爾迪穿過萊切斯特廣場時,他們身後的麗茲電影院外張貼著影片《亂世佳人》的海報,那時我想到了皮埃爾.布羅索萊特給我描述的相似場景:"當法國人又可以去看電影,去讀(Le Canard Enchaine,法國一本以諷刺時事著稱的老牌週刊>的那天來臨時,戰爭也就要結束了。」

R:影片中的那個年輕人杜納變成了一個叛徒,你對這一情節為什麼不做任何解釋呢?

M:如果對此做出解釋,就會削弱背叛行為本身的含義。杜納這個人太脆弱、太不堪一擊了,他使我想起了我們在卡斯特爾地區實施作戰計劃時的一個年輕聯絡員.

R:到倫敦之前,你在戰爭期間都做了些什麼?

M:我當時是BCRA(即自由法國情報與行動中央辦公廳)的一名副代辦員,同時也是"作戰與解放部門"的一名戰士。後來,我到了倫敦。再後來,在1944年3月11日,準確地說,是在那天清晨5點鐘我和第一批戰友一起穿越了卡西諾下面的加里利亞諾地區。在聖阿波利奈爾,我們的行動被一名美軍隨軍攝影師拍了下來。當我們察覺到自己正在被人拍攝時,我居然還刻意在鏡頭前進行表演。那時,在村莊的另一邊仍有德軍活動,那不勒斯的廣播裡還在播放著哈里.詹姆斯的那首《小號狂想曲》。

我還是第一批穿著軍裝開進里昂的法國人之一。你還記得傑比爾與馬蒂爾德在鴿子棚旁邊會面那場戲的場景嗎?當我坐著傑拉德.富爾中尉的吉普車到達時,那個鴿子棚就在那裡,在屬於主教管轄的弗爾維埃爾懸崖旁邊的那條狹長道路上。在當時的里昂,德軍依然到處襲擊我們。我們在弗爾維埃爾的小艾菲爾塔上設置好偵察站後,於當天晚上離開了那裡。

你知道我是什麼時候再見到富爾中尉(faul)的嗎?那時在1969年2月的一個星期天早晨,就是我拍攝德軍列隊從凱旋門前行進的那一天。當那個場景拍攝完成時,我和漢斯.波爾格夫一起走進香榭麗舍大道上的一家藥店,漢斯在四年佔領期間是大巴黎地區的一個樂隊指揮,我把他從德國請來協助我拍攝凱旋門的這個場景,以前,他每天都要在德國部隊的最前面引領隊伍行進。當我和他在店裡吃早飯時,不遠處坐著一個看上去充滿朝氣的老人,我認出那就是富爾中尉,我在義大利和法國參加的所有抵抗運動組織的活動都是由他指揮的。25年之後,歷史的車輪終於圓滿的轉過了一圈.

R:你在影片裡添加了戴高樂將軍在倫敦為呂克.雅爾迪授勳的那場戲,這是為什麼?

M:因為在帕西(passy)上校的回憶錄里,有一個章節是描寫給讓.莫蘭頒發解放運動勳章的。而呂克.雅爾迪就是以讓.莫蘭,還有其它人,為原型塑造出來的。此外,我覺得在影片裡表現戴高樂將軍在倫敦其私人寓所為抵抗運動組織成員授勳這一場景挺有趣的,就好像完全忘記了他們重返法國時將會面臨的危險。

R:倫敦的飯店房間這個場景是否讓你想起什麼特別的事情?

M:這是一個精心重建的旅館房間,那時每一個參加抵抗運動的法國人到倫敦執行任務時都會住進這樣的房間。這意味著後來每當我遇到一位抵抗運動組織成員時,對方都會問我是怎麼找到他的房間的。

R:在影片裡,我們看到由呂克.雅爾迪寫的一本書,那本書實際上是另一個抵抗運動成員寫的?

M:對,那是由卡維萊斯寫的,他是一位哲學和高等數學教授。他被德軍處決了。當我將這本書重新標上呂克.雅爾迪的名字時,我保留了當初卡維萊斯所用的書名。書名《超限與連續函數》真的很高深,令人崇敬。

R:影片以對四個主角的死的宣告作為結束,這也是真的?

M:當然。像呂克.雅爾迪一樣,讓.莫蘭在僅僅供出一個人名後被折磨致死,他自己的!由於他已經無法說話,蓋世太保的一個頭頭巴爾比就遞給他一張紙,上面寫著"你是讓.莫蘭斯嗎?」讓.莫蘭唯一的回答就是從巴爾比上校手中接過鉛筆然後將名字里錯寫的字母」s」劃掉.

為了拍攝一部關於抵抗運動和讓.莫蘭的真實影片,很多人都必須死掉。不要忘記,沒有參加抵抗運動的人比那些參與其中的人還要多得多。你知道在1940年底時,法國的抵抗運動組織成員有多少人嗎?六百人!直到1943年2月或3月情況才發生了變化,因為第一支法國地下游擊隊始於1943年4月。索克爾(此人是外國勞工的負責人,就是他引進了強制勞動制度)發表了聲明,命令將年輕人送到德國,這迫使大量的人選擇了地下活動。那可不只是一種愛國主義行為,真的不是.

(在最後一段,傑比爾再次,這次是和他的上司一起,呂克.雅爾迪(luc jardie)--這個形象部份來自傳奇的抵抗運動英雄讓.莫蘭(jean moulin)--決定必須殺掉他們的一位同志.但她也是最重要的成員之一.在暗殺結束後,梅爾維爾將剩餘成員那一張張痛苦的臉龐展現給我們,然後穿過車子的擋風玻璃,凱旋門出現在了畫面中.數秒之後,一組簡潔的字幕告訴了我們他們中的每個人最後是如何被德軍所殺害的.人們通常希望像這樣的電影中的一到兩個畫面能夠在記憶中保存久點,但是在看了後,我意識到,這部由凱瑟爾和梅爾維爾所創造的電影將會永遠存在我的頭腦里.)

R:凱塞爾看過你的影片後做何反應?

M:凱塞爾在《影子部隊》放映完後表現出的的情緒是我最珍貴的記憶之一.當他唸出那幾句宣告四個主角死訊的話語時,他情不自禁地哭起來。他完全沒有想到會出現那四句話,他在書中沒有寫過,而我在劇本里也沒有提過.......

R:你認為這部影片得到了官方的充分理解嗎?

M:這我不知道。我出席了一次在情報部舉行的放映活動,地點是巴黎的一家最勢利也最高檔的電影院。在出席活動的兩百人裡只有一位抵抗運動組織成員,而只有他一個人在放映結束後還待在座位里,沒有離去。他的名字叫弗里德曼,就是他於1944年4月的一天夜裡,在情報部刺殺了(著名的通敵者)菲利普.亨利奧特。

(儘管的作者vincendeau指出關於梅爾維爾參與"抵抗運動"的證詞存在"自相矛盾",但梅爾維爾的所有作品中再也沒有一部如般擁有如此真實的體驗感.與之相比,即使是他最為華麗和影響巨大的強盜片---,,之類---看起來都像在扮家家酒.這些作品自成一格但是並沒有形成拜物式的自洽體系.(這種說法,當然只是相對而言.只有在比較了梅爾維爾的風格和昆仃.塔倫蒂諾之流的風格後,人們才會真正明白前者的作品是多麼嚴肅!)梅爾維爾曾說:"所謂悲劇就像你身處一個死亡隨時到來的黑幫世界或是戰爭般的非常時期.而的角色正是這樣的悲劇人物,從一開始你就應該明白."那些帶著欣賞浪漫英雄和在驚險的動作戲碼中直達高潮的期望而去觀片的人,必然會因梅爾維爾比動作戲更為精密的鏡頭處理和纏繞在個人和同伴間的悲觀主義而大感困惑失望吧.)

你還記得在影片里,利諾.文楚拉(Lino Ventura)飾演的角色在搶劫後穿過鐵道的那場戲嗎?我們拍攝那場戲時,利諾對我說:"我抓住(感覺)了,梅爾維爾。今天,我就是古斯塔夫!","不,"我對他說,"今天,對我來說,你就是傑比爾!"之後我花了9年時間才說服利諾去飾演格比爾這個角色。當我們拍攝《影子部隊》中利諾在那個早晨穿過鐵道的那場戲時,我們並沒有花時間多做討論,但是我敢肯定,就在那一刻,利諾正在回憶拍攝《第二口氣》的第一天時卡西斯鐵道這裡發生過的事情。

(本片敘事開始於傑比爾(gerbier),一個國家工程師和抵抗運動的一個小分隊的首腦...傑比爾在凱瑟爾的小說中是靈魂人物,片中最長一段的標題就是"菲利普.傑比(philippe gerbier)日記",凱瑟爾把這個"第一主角"的聲音分散到了其他幾個角色中.梅爾維爾在這點上遵循了凱瑟爾的筆法,但是電影裡的傑比爾成了一個更為複雜也更為冷酷的角色,這要歸功於文楚拉那標誌性的細膩,理性而專注的表演.一貫表現硬漢形象,擁有強壯敏捷的身體和直來直去的磚頭腦袋的文楚拉,這次用不斷轉動的頭腦去判斷一切.他是如何展現傑比爾思想上的強健的,就像所有偉大的表演一樣,將會永遠是個迷.不僅僅是他眼神的專注,說話的節奏或者聲線的特質(梅爾維爾強調沒有人教文楚拉如何調整聲線,但他就是說得比任何人都更有說服力),而是他全身上下每一個細胞都好像填滿了傑比爾的資訊.梅爾維爾的絕招之一就是挑選並調教演員,但在他的電影中再也沒有其他表演,包括jean-pierre cassel,simone signoret,和paul crauchet的精彩表演,能夠像文楚拉的表演那般珍貴和飽含悲劇性.(梅爾維爾和文楚拉當時是對關係非常糟糕搭檔,據signoret所說,拍攝時他們從來不會交談))

在關於戰爭無可逃避和吞噬個人命運的悲觀看法上,同年稍後上映的克林特.伊斯特伍德令人敬佩和感動的二戰電影和與就有諸多相似之處.所有這些電影都告訴我們即使在最壞的境況下,人們還是會滿懷勇氣和尊嚴地採取行動,但事實上更大的悲哀卻是只有戰爭才是如此珍貴的英雄主義的溫床.權威影評人羅傑.艾伯特(roger ebert)的話也許最能夠說明這部來自1969年的信使所具有的現代意義:"難得有一部電影,能將宿命重壓下的希望在心靈中的地位表現得如此準確."

本訪談節選自,1971年由Rui Noguea出版的一部訪談錄,轉自朱黎伊的翻譯版本,在外文原文基礎上對之做了修改刪補. 括號內的附加資料由我翻譯自amy taubin,他是(film comment)和(sight&sound)的資深編輯,還作為演職人員參與過多部電影.

優雅,殘酷,令人焦慮,以及大海般深沉的悲傷,讓.皮埃爾.梅爾維爾1969年執導的於2006年登陸美國院線後,贏來一片喝彩之聲.從的J.hoberman("走出歷史的迷霧....一部生涯頂峰的悲劇史詩")到的anthony lang("電影的情人們摘下頭上的軟帽,翻起大衣的上領,在雨霧掩映下悄然潛入畫面之中")以及的david ansen("本年度最優秀的外語片!"),從各個方向傳來都傳來了熱烈評價.本片一度被當作梅爾維爾最被忽視的傑作.而最可惜的還是導演本人---於1973年,五十五歲時去世---無法親眼看到他最個人化的作品如今掀起了怎樣的熱潮.

是梅爾維爾第三部也是最後一部關於德國佔領法國時期的電影---1949年他的第一部故事片(le silence de lamer),和1961年的(leon morin,pretre)都是關於這一主題的(看來是每隔十年拍一部啊,而且基本上拍完第三部就..)---這也是他第一部和唯一一部關於(法國)"抵抗運動"的電影.正好夾在梅爾維爾幾部久負盛名的強盜片中間,從更早的 以及之後的,.而與早期的戰爭片相比本片在形式感,故事性和哲學味上反而更接近這些作品.即使你不想下最後結論,但在今日許多人看來,是梅爾維爾最值得關注的電影--他的代表作--並且毫無疑問是六十年代最傑出的電影之一,它至少能改變你解讀梅爾維爾的其餘作品的方式.

下面的訪談節選自,1971年由Rui Nogueira出版的一部訪談錄,轉自朱黎伊的翻譯版本,在外文原文基礎上對之做了修改刪補. 中間括號內的文字是我附加的翻譯資料.

採訪人:Rui Nogueira

Rui Nogueira(以下簡稱R):你是什麼時候讀到約瑟夫?凱塞爾(Joseph Kessel)的這本小說的?

梅爾維爾(以下簡稱M):我是在倫敦發現小說《影子部隊》(Army of Shadow的,那是在1943年,從那一刻起,我就一直想將它搬上螢幕。1968年,當我告訴凱塞爾我的這個願望終將實現時,他難以相信居然有人會如此執著地追尋一個夢想長達25年之久。

(本片改編自約瑟夫.凱瑟爾(joseph kessel)的,原書1943年在倫敦出版,以作者在法國抵抗運動中的種種體驗為基礎.出生於阿根廷的凱瑟爾,父母是來自陶宛的猶太移民,本人在法國接受教育,既是一位旅行者,也是小說家和編劇(他以創作了路易斯.布努艾爾的原作小說而著稱),而正是這些多重經歷的集合."每個細節都要無比精確,同時,任何地方都不可以與現實對號入座."凱瑟爾在本書的前言中如此寫到.換句話說,虛構--作為一種自我保護的策略--被運用在了報告文學中.在Rui Nogueira的一書中,導演說他把凱瑟爾的方法當作了自己全部作品的指導原則.他曾換了一種說法對nogueira解釋說:"我的電影中那些人們通常認為中是空想的地方很多都是真實的記憶,是我走在大街上或是和人相處時注意到的事情,其實,我對展現自己真正的經歷抱有莫大的恐懼."電影製作者真正的意圖以託詞和保密的形式藝術性地隱藏在人們的猜測之下,無論是在強盜片還是抵抗運動里,都偽裝成了角色的生死問題,故事構造方法的同一性和裡的傑比爾和裡的科里般差異性巨大的角色行為的一致性營造出了覆蓋所有梅爾維爾電影的強大情感共鳴和深深的忐忑不安,但和之後嚴肅的強盜片最大的優點還是在於其驚人的精密,抽象和簡潔,就如一盤盤完美的西洋棋.

在凱瑟爾的書里,傑比爾相信自己會被射擊隊所殺,他在心裡說:"我快死了..而我不害怕...那是因為我很擅長自我控制,就像動物一樣地頑固.但是如果我真的不相信,直到可能的最後一刻,直到極限的極限,我也許就永遠不會死了,多偉大的發現啊!"梅爾維爾在片中用旁白的形式使用了這段話和傑比爾以及其它成員說的許多話.就像凱瑟爾小說裡許多被借用的技巧一樣.這些技巧影響了和之後一部可與之相提並論的強盜片的風格.主觀時間的極大彈性,特別是在面對死亡的時候---使得梅爾維爾的電影,尤其是,在死亡的瞬間不僅可以保持形式上的精準抽象,還確實地捕捉到了人類心理的真實圖景.)

R:你十分忠實於凱塞爾原作的精神,同時你也拍攝出了一部非常個人化的電影。

M:在這部影片裡,我第一次將那些自己見過和經歷過的事情展現出來。我所展現出的那種真相,當然,是很客觀的,可它與所謂的"真正的事實"無關。隨著時間的推移,我們往往會傾向於記住那些合乎我們心意的事情,而不是那些真正發生過的。凱塞爾的小說寫成於1943年的那個嚴峻時期,它與我在1969年拍攝的影片當然還是很不相同的。他在書中所寫的許多故事雖然很精彩,但是現在卻不太適合用在現在的電影中了。根據這個關於抵抗運動的悲壯故事、這部關於抵抗運動的優秀文獻,我創作出了這樣一部回顧往事的夢幻般的影片,它是一次充滿了懷舊情緒的朝聖之旅,帶領著我們重回那個深深刻入我們這代人心中的年代。1942年10月20日,那時我25歲。我從1937年10月底開始當兵,從此度過了3年的軍旅生活。其中一年我是在戰爭中度過的,另外兩年則是在抵抗運動的鬥爭中度過的。請相信我,這段經歷塑造了一個人.戰爭年代是不堪的、恐怖的,同時,也是不可思議的!

(不用說,第二次世界大戰的經歷對梅爾維爾這一代人而言當然有著重大意義,梅爾維爾在1937年,二十歲時被徵召入伍.他出生於猶太家庭,青年時將自己的名字從戈巴克(grumbach)改為他最喜歡的美國作家赫爾曼·梅爾維爾(《白鯨記》的作者)的名字,或者像他對nogueira所說的,因為他以梅爾維爾這個名字獲得了軍人勳章,所以戰後他依然保留了這個名字.據ginette vincendeau---僅有的兩本深入研究梅爾維爾的英文專著之一的作者,另一本是nogueira所著的現已絕版的長篇採訪---所說,梅爾維爾大約在1941至1943年間加入抵抗運動,並在西班牙被捕入獄,而他的兄弟在嘗試接觸他時被殺害.(他們一家是猶太人啊!)1943年他在北非參加了"自由法國"運動,雖然他參與過"自由法國"這點毫無爭議,但是有些人,包括沃爾克.施隆多夫(volker schlondorff,德國新電影四傑之一,導演)--曾經做過梅爾維爾的助理導演--都對他和"抵抗運動"的關係表示過懷疑.

除去個人化的標籤外,在情節,角色,對白和內心獨白的設置上,梅爾維爾的電影力圖忠實-雖然更為簡潔--改編凱瑟爾的原作.但是與凱瑟爾不同的是,後者畢竟是在戰爭似乎已有獲勝希望的倫敦完成本書的,所以設置了一個開放,甚至可以說是有謹慎樂觀傾向的結尾,而梅爾維爾站在二十年後的位置,清醒地看到大部份他將之作為電影角色原型的"抵抗運動"戰士們都在還未意識到他們的行動如何幫助自己的祖國迎來解放就被殺害了,(所以)他拒絕讓任何一人逃出生天.)

R「多麼痛苦的記憶!但我依然迎接你,因為你是我失落已久的青春。」 《影子部隊》就是從喬治.科特萊恩(Georges Courteline)的這段話開始的,它是否也反映出了你自己的想法?

M:的確是。我喜歡那一段,我覺得它格外真實。在三軍的最初幾個月裡,我倍受折磨。我發現,想要相信一個人能像科特萊恩在《當兵的快樂》(Les Gaites de l』Escadron)中描寫的那般機智、聰穎與敏感是很困難的,因為科特萊恩在自己的軍旅生涯中也過得很不愉快。然後有一天,我思考著自己的過去,忽然明白了那種"不愉快的記憶"所蘊含的魅力。隨著我的成長,老去,我慢慢帶著懷舊情緒去回顧1940年到1944年的那段日子,因為那是我青春的一部份。

R:我相信《影子部隊》已被人認為是抵抗運動成員所寫的一本很重要的書。

M:《影子部隊》這本書是關於抵抗運動的:它是所有關於人類歷史上那個悲劇性年代的文獻中最偉大的也是最全面的一部。可是,我並不打算拍攝一部真實記錄抵抗運動的電影。所以,我完全丟開了寫實主義,除了一個例外,即德國佔領軍。每當我看到德國人,我都在想,"所謂的日耳曼亞利安人神話到底在哪?"他們可不像你以為的的那般金髮碧眼、身材高大,他們看上去倒更像是法國人。在我的影片裡,我忽略了那些無謂的傳聞.

R:你當時是否有一個專門負責德軍軍裝的服裝顧問呢?

M:我把一切掌握在自己手裡.我得到了服裝設計師歌萊特.鮑鐸夫人的幫助,她對這方面的問題非常在行。一天,我們在拍攝槍決的那場戲時,擔任技術顧問的法軍上尉對我說,黨衛軍軍裝有些不太對。於是我叫來了服裝顧問鮑鐸夫人,上尉對她說:"夫人,我是阿爾薩斯人,在戰爭期間,我曾被迫加入了黨衛軍。因此,我可以肯定地對你說,黨衛軍成員總是在他們的左胳膊上佩戴一個袖箍,上面標著所屬部門的名字....""不對,先生,"鮑鐸夫人回答道,"你當時多半是在作戰部門,可是我們影片中表現的是黨衛軍的後勤部門."於是,上尉不得不承認她是對的。

R:在法國,一些影評人指責你將抵抗運動組織成員描寫成了強盜片中的人物。

M:那些說法實在是愚蠢透頂了。我甚至被人指責拍攝了一部戴高樂主義影片!更荒謬的是,有些人還試圖從這樣一部並未支持任何觀點的電影中找到所謂的"最小公分母"(本質的立場).可這部電影實際上是很抽象的。所以,滾你的吧!25年來我都想要拍攝這部影片,無論什麼理由我都可以對這個結果感到滿意。

( 首次在法國上映是1969年秋季,情況糟到幾乎不能再糟.所有重要的法國評論媒體,包括其中最具權威的,都蠻橫地把本片視為對戴高樂將軍(Charles de Gaulle)的刻意美化,這位法國總統,因為在1968年五月風暴中對學生運動的背叛而受到眾人的鄙視.只有少數一直看不慣菁英霸權主義的電影學家如查理斯.福特 (charles.ford)等人才盛讚本片,並稱梅爾維爾是當代法國最具作者氣質的導演之一.但事實上,戴高樂在整個法國抵抗運動中只是邊緣人物(只對國內而言確實如此),而梅爾維爾更是用反諷的手段把"戴高樂式的英雄主義"在戰爭使人處於極端狀況時將經受不住考驗的觀點清楚表現了出來.(結尾女革命者的動搖).在法國新浪潮的極盛時期對美國藝術院線的老闆和發行商們存在巨大的影響力,如此就不難理解為何本片在美國被忽視如此之久了.在九十年代中期,無論如何,終於對梅爾維爾來了個全盤翻案,特別是,由法國studio canal公司對原始的35毫米膠片進行了修復,並由在文藝片發行上經驗老到的rialto影業負責本片在北美地區的發行.)

R:那些真正的抵抗運動組織成員非常喜歡這部影片,不是嗎?

M:對,我收到了許多離奇的來信,當我為22名最核心的法國抵抗運動組織成員安排了一次私人放映時,我看到他們是何等的感動。他們都是傑比爾、雅爾迪、費利斯式的人物。亨利.弗萊內曾經對我說:「1941年12月,作為戰鬥部門的領導人,我不得不回到巴黎,僅管我根本不想看到佔領期間的巴黎。當我在星形廣場站下了地鐵,向出口走去的時候,我聽到了頭頂上行人們的腳步聲。我驚奇地發現,我自己的腳步也開始和這種有節奏的聲音保持一致。當我來到香榭麗舍大道時,我看到德軍靜靜地列隊走過,突然,士兵們開始演奏音樂。你在電影開頭的第一個鏡頭為我重現了這個場景!」

你知道嗎,為了給那個場景配音,我使用了真正的德國人走路的腳步聲。因為那種感覺是無法模仿的.拍攝德軍列隊走過香榭麗舍大道的那個想法是瘋狂的。即使是現在,我都無法相信自己真的去拍了這個鏡頭。在我之前,還沒有人做過這樣的事,即使是文森特.米內裡(Vincente Minnelli)的影片《啟示錄四騎士》(The Four Horsemen of the Apocalypse,1962)也沒有這樣做過。因為在這方面有一個慣例,回溯到第一次世界大戰期間,當時就有禁止演員穿著德國軍裝穿過香榭麗舍大道的規定。曾有一個德國人願花高價從我手裡購買那段片子,因為在德國的所有拷貝里,那場軍隊行進的戲都是黑白的。

為了拍攝這個或許是法國電影史上最昂貴的鏡頭——它花費了2500萬舊法郎。我最初獲准在伊埃納大街排練這場戲。凌晨3點,整條街道都實施了交通管制,完全由煤氣燈照明,穿著軍裝的人們開始在街上列隊行進。那是個夢幻般的場景,就像華格納樂劇的場景一般令人震撼,那種效果實在不是電影所能表現的。我敢對你發誓,我被它征服了。隨後,我開始擔心....我想知道當我於清晨6點在香榭麗舍大道上拍攝這個場景時,又會是怎樣的情況。

在我一生所拍攝過的所有鏡頭裡只有兩個是我真正引以為榮的:這一個以及另一個我在1962年的《眼線》(Le Doulos)里拍攝的那個9分38秒的鏡頭.

R:你從哪裡拍到影片開場的那個集中營場景的?

M:那是一個舊集中營,完全成了一片廢墟,為了拍攝影片,我在其基礎上進行了部份的重建。就在這個破舊的集中營旁邊,還有一個集中營,很新、漂亮、潔淨,並且完好.後者比前者早建兩年。在世界上很多地方都能看到這樣的集中營,它令人害怕、十分恐怖。

R:為什麼與書中不同,在影片裡,呂克.雅爾迪和他的弟弟讓-弗朗索瓦都沒有意識到對方的秘密活動呢?

M:這是因為我不想使影片成為濫俗情節劇。你沒注意到嗎?也許你是對的。但是請到當地的電影院去看看《影子部隊》吧。當那位抵抗運動組織的領導人從潛水艇的扶梯上走下來,在觀眾認出他就是讓-弗朗索瓦的哥哥的那一刻,他們禁不住喊出聲來,「啊啊!」兩兄弟無法相見使得一切更為突出,因為命運總是會把好牌洗亂這一可悲事實。讓-弗朗索瓦以Gestapo這一假名被蓋世太保槍斃,他臨死也不會知道聖呂克就是抵抗運動組織的領導人,而聖呂克也永遠不會知道他弟弟的下場。所有這些前提都能使讓-弗朗索瓦的死充滿悲劇色彩。

R:在影片中,為什麼讓-弗朗索瓦會給蓋世太保送去告發他自己的匿名信?

M:這也是那些我從不解釋、或者沒有充分解釋的事情之一。當菲利斯在馬賽遇到讓-弗朗索瓦時說道:"那麼,你仍然相信巴拉卡?」當一個人擁有巴拉卡(baraka)[按照阿拉伯典故,巴卡拉是一種能給人帶來好運的神聖恩惠]的時候,他總覺得自己可以倖免於難。讓-弗朗索瓦去送這封會使自己被捕的匿名信時並不覺得害怕,因為他確信他擁有足夠的巴拉卡來拯救菲利斯和他自己。但是,他卻只有一顆氰化物——他給菲利斯的那一顆。

R:為什麼讓-弗朗索瓦與聖呂克要在圖書館中央的那個玻璃籠子似的地方吃那頓飯?

M:在戰爭期間,人們找不到煤來取暖,在巴黎,燃油也不是用來取暖的。因此公寓裡冷得要命,那些房間巨大的老房子更是如此。於是,人們在房間裡搭建起很小的木屋,他們可以在裡面吃喝、讀書,也可以更好地避難。在法國,當時的生活狀況是無法想像的。人們經常穿著所有的衣服睡覺,鞋子和襪子也都穿著,因為除此之外人們沒有對付寒冷的辦法。與此同時,飲食問題也不比取暖的狀況好多少。飢餓成為了折磨,除此之外大家什麼也懶得考慮。我還記得,曾經有一天我想方設法用醃肉和大蒜做了些三明治,我當時感到的那種快樂簡直無法言表。在早晨,我們為了保持身體新陳代謝的正常進行,會喝一種用烤過的豌豆瓣煮成的水。由於我並不想拍一部關於戰爭的白描式的作品,所以在影片中沒有去刻畫這些細節。

隨著故事情節的發展,我自己對於那段往事的記憶與凱瑟爾的回憶漸漸交織在一起,畢竟我們經歷的是同一場戰爭。在書中,就像在影片中一樣,傑比爾這個角色其實代表了七八個不同的人物。集中營裡的傑比爾代表了我的朋友皮埃爾-布洛赫,此人是戴高樂將軍屬下的前任部長。當傑比爾從巴黎大飯店的蓋世太保指揮部逃跑時,他的原型則是戴高樂派的代表里維埃爾。事實上,就是里維埃爾本人給我講述了他在倫敦的那次逃亡經歷。當傑比爾和雅爾迪穿過萊切斯特廣場時,他們身後的麗茲電影院外張貼著影片《亂世佳人》的海報,那時我想到了皮埃爾.布羅索萊特給我描述的相似場景:"當法國人又可以去看電影,去讀(Le Canard Enchaine,法國一本以諷刺時事著稱的老牌週刊>的那天來臨時,戰爭也就要結束了。」

R:影片中的那個年輕人杜納變成了一個叛徒,你對這一情節為什麼不做任何解釋呢?

M:如果對此做出解釋,就會削弱背叛行為本身的含義。杜納這個人太脆弱、太不堪一擊了,他使我想起了我們在卡斯特爾地區實施作戰計劃時的一個年輕聯絡員.

R:到倫敦之前,你在戰爭期間都做了些什麼?

M:我當時是BCRA(即自由法國情報與行動中央辦公廳)的一名副代辦員,同時也是"作戰與解放部門"的一名戰士。後來,我到了倫敦。再後來,在1944年3月11日,準確地說,是在那天清晨5點鐘我和第一批戰友一起穿越了卡西諾下面的加里利亞諾地區。在聖阿波利奈爾,我們的行動被一名美軍隨軍攝影師拍了下來。當我們察覺到自己正在被人拍攝時,我居然還刻意在鏡頭前進行表演。那時,在村莊的另一邊仍有德軍活動,那不勒斯的廣播裡還在播放著哈里.詹姆斯的那首《小號狂想曲》。

我還是第一批穿著軍裝開進里昂的法國人之一。你還記得傑比爾與馬蒂爾德在鴿子棚旁邊會面那場戲的場景嗎?當我坐著傑拉德.富爾中尉的吉普車到達時,那個鴿子棚就在那裡,在屬於主教管轄的弗爾維埃爾懸崖旁邊的那條狹長道路上。在當時的里昂,德軍依然到處襲擊我們。我們在弗爾維埃爾的小艾菲爾塔上設置好偵察站後,於當天晚上離開了那裡。

你知道我是什麼時候再見到富爾中尉(faul)的嗎?那時在1969年2月的一個星期天早晨,就是我拍攝德軍列隊從凱旋門前行進的那一天。當那個場景拍攝完成時,我和漢斯.波爾格夫一起走進香榭麗舍大道上的一家藥店,漢斯在四年佔領期間是大巴黎地區的一個樂隊指揮,我把他從德國請來協助我拍攝凱旋門的這個場景,以前,他每天都要在德國部隊的最前面引領隊伍行進。當我和他在店裡吃早飯時,不遠處坐著一個看上去充滿朝氣的老人,我認出那就是富爾中尉,我在義大利和法國參加的所有抵抗運動組織的活動都是由他指揮的。25年之後,歷史的車輪終於圓滿的轉過了一圈.

R:你在影片裡添加了戴高樂將軍在倫敦為呂克.雅爾迪授勳的那場戲,這是為什麼?

M:因為在帕西(passy)上校的回憶錄里,有一個章節是描寫給讓.莫蘭頒發解放運動勳章的。而呂克.雅爾迪就是以讓.莫蘭,還有其它人,為原型塑造出來的。此外,我覺得在影片裡表現戴高樂將軍在倫敦其私人寓所為抵抗運動組織成員授勳這一場景挺有趣的,就好像完全忘記了他們重返法國時將會面臨的危險。

R:倫敦的飯店房間這個場景是否讓你想起什麼特別的事情?

M:這是一個精心重建的旅館房間,那時每一個參加抵抗運動的法國人到倫敦執行任務時都會住進這樣的房間。這意味著後來每當我遇到一位抵抗運動組織成員時,對方都會問我是怎麼找到他的房間的。

R:在影片裡,我們看到由呂克.雅爾迪寫的一本書,那本書實際上是另一個抵抗運動成員寫的?

M:對,那是由卡維萊斯寫的,他是一位哲學和高等數學教授。他被德軍處決了。當我將這本書重新標上呂克.雅爾迪的名字時,我保留了當初卡維萊斯所用的書名。書名《超限與連續函數》真的很高深,令人崇敬。

R:影片以對四個主角的死的宣告作為結束,這也是真的?

M:當然。像呂克.雅爾迪一樣,讓.莫蘭在僅僅供出一個人名後被折磨致死,他自己的!由於他已經無法說話,蓋世太保的一個頭頭巴爾比就遞給他一張紙,上面寫著"你是讓.莫蘭斯嗎?」讓.莫蘭唯一的回答就是從巴爾比上校手中接過鉛筆然後將名字里錯寫的字母」s」劃掉.

為了拍攝一部關於抵抗運動和讓.莫蘭的真實影片,很多人都必須死掉。不要忘記,沒有參加抵抗運動的人比那些參與其中的人還要多得多。你知道在1940年底時,法國的抵抗運動組織成員有多少人嗎?六百人!直到1943年2月或3月情況才發生了變化,因為第一支法國地下游擊隊始於1943年4月。索克爾(此人是外國勞工的負責人,就是他引進了強制勞動制度)發表了聲明,命令將年輕人送到德國,這迫使大量的人選擇了地下活動。那可不只是一種愛國主義行為,真的不是.

(在最後一段,傑比爾再次,這次是和他的上司一起,呂克.雅爾迪(luc jardie)--這個形象部份來自傳奇的抵抗運動英雄讓.莫蘭(jean moulin)--決定必須殺掉他們的一位同志.但她也是最重要的成員之一.在暗殺結束後,梅爾維爾將剩餘成員那一張張痛苦的臉龐展現給我們,然後穿過車子的擋風玻璃,凱旋門出現在了畫面中.數秒之後,一組簡潔的字幕告訴了我們他們中的每個人最後是如何被德軍所殺害的.人們通常希望像這樣的電影中的一到兩個畫面能夠在記憶中保存久點,但是在看了後,我意識到,這部由凱瑟爾和梅爾維爾所創造的電影將會永遠存在我的頭腦里.)

R:凱塞爾看過你的影片後做何反應?

M:凱塞爾在《影子部隊》放映完後表現出的的情緒是我最珍貴的記憶之一.當他唸出那幾句宣告四個主角死訊的話語時,他情不自禁地哭起來。他完全沒有想到會出現那四句話,他在書中沒有寫過,而我在劇本里也沒有提過.......

R:你認為這部影片得到了官方的充分理解嗎?

M:這我不知道。我出席了一次在情報部舉行的放映活動,地點是巴黎的一家最勢利也最高檔的電影院。在出席活動的兩百人裡只有一位抵抗運動組織成員,而只有他一個人在放映結束後還待在座位里,沒有離去。他的名字叫弗里德曼,就是他於1944年4月的一天夜裡,在情報部刺殺了(著名的通敵者)菲利普.亨利奧特。

(儘管的作者vincendeau指出關於梅爾維爾參與"抵抗運動"的證詞存在"自相矛盾",但梅爾維爾的所有作品中再也沒有一部如般擁有如此真實的體驗感.與之相比,即使是他最為華麗和影響巨大的強盜片---,,之類---看起來都像在扮家家酒.這些作品自成一格但是並沒有形成拜物式的自洽體系.(這種說法,當然只是相對而言.只有在比較了梅爾維爾的風格和昆仃.塔倫蒂諾之流的風格後,人們才會真正明白前者的作品是多麼嚴肅!)梅爾維爾曾說:"所謂悲劇就像你身處一個死亡隨時到來的黑幫世界或是戰爭般的非常時期.而的角色正是這樣的悲劇人物,從一開始你就應該明白."那些帶著欣賞浪漫英雄和在驚險的動作戲碼中直達高潮的期望而去觀片的人,必然會因梅爾維爾比動作戲更為精密的鏡頭處理和纏繞在個人和同伴間的悲觀主義而大感困惑失望吧.)

你還記得在影片里,利諾.文楚拉(Lino Ventura)飾演的角色在搶劫後穿過鐵道的那場戲嗎?我們拍攝那場戲時,利諾對我說:"我抓住(感覺)了,梅爾維爾。今天,我就是古斯塔夫!","不,"我對他說,"今天,對我來說,你就是傑比爾!"之後我花了9年時間才說服利諾去飾演格比爾這個角色。當我們拍攝《影子部隊》中利諾在那個早晨穿過鐵道的那場戲時,我們並沒有花時間多做討論,但是我敢肯定,就在那一刻,利諾正在回憶拍攝《第二口氣》的第一天時卡西斯鐵道這裡發生過的事情。

(本片敘事開始於傑比爾(gerbier),一個國家工程師和抵抗運動的一個小分隊的首腦...傑比爾在凱瑟爾的小說中是靈魂人物,片中最長一段的標題就是"菲利普.傑比(philippe gerbier)日記",凱瑟爾把這個"第一主角"的聲音分散到了其他幾個角色中.梅爾維爾在這點上遵循了凱瑟爾的筆法,但是電影裡的傑比爾成了一個更為複雜也更為冷酷的角色,這要歸功於文楚拉那標誌性的細膩,理性而專注的表演.一貫表現硬漢形象,擁有強壯敏捷的身體和直來直去的磚頭腦袋的文楚拉,這次用不斷轉動的頭腦去判斷一切.他是如何展現傑比爾思想上的強健的,就像所有偉大的表演一樣,將會永遠是個迷.不僅僅是他眼神的專注,說話的節奏或者聲線的特質(梅爾維爾強調沒有人教文楚拉如何調整聲線,但他就是說得比任何人都更有說服力),而是他全身上下每一個細胞都好像填滿了傑比爾的資訊.梅爾維爾的絕招之一就是挑選並調教演員,但在他的電影中再也沒有其他表演,包括jean-pierre cassel,simone signoret,和paul crauchet的精彩表演,能夠像文楚拉的表演那般珍貴和飽含悲劇性.(梅爾維爾和文楚拉當時是對關係非常糟糕搭檔,據signoret所說,拍攝時他們從來不會交談))

在關於戰爭無可逃避和吞噬個人命運的悲觀看法上,同年稍後上映的克林特.伊斯特伍德令人敬佩和感動的二戰電影和與就有諸多相似之處.所有這些電影都告訴我們即使在最壞的境況下,人們還是會滿懷勇氣和尊嚴地採取行動,但事實上更大的悲哀卻是只有戰爭才是如此珍貴的英雄主義的溫床.權威影評人羅傑.艾伯特(roger ebert)的話也許最能夠說明這部來自1969年的信使所具有的現代意義:"難得有一部電影,能將宿命重壓下的希望在心靈中的地位表現得如此準確."

本訪談節選自,1971年由Rui Noguea出版的一部訪談錄,轉自朱黎伊的翻譯版本,在外文原文基礎上對之做了修改刪補. 括號內的附加資料由我翻譯自amy taubin,他是(film comment)和(sight&sound)的資深編輯,還作為演職人員參與過多部電影.

評論