電影訊息

電影評論更多影評

2008-07-21 23:13:10

恍驚起 浮生若夢空長嗟

這個姨媽不簡單。

她有知識、有追求、清高、看誰都是癟三,退休生活卻也不過是養養鳥、舞舞劍;

她自私、摳門兒,偶爾倒也很仗義,富有公德心和正義感;

你說她保守吧(害怕人們指指點點),似乎又很開放(一眨眼就跟陌生男人上了床);

她說她有謀略吧(帶著瘸腿外甥找工作),偏又十分死腦筋(寧爬十二樓沒想找說辭)。

她叫葉如棠——有如秋海棠般晚來俏的女人。

一個個奇奇怪怪的人物陸續進出於她的生活,開始上演一幕幕令人啼笑皆非的好戲……

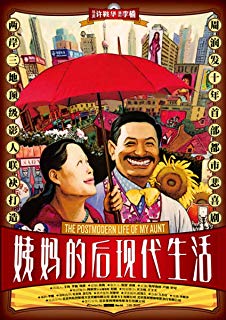

影片就這樣以外甥寬寬的視角為基點,揭開了《姨媽的後現代生活/The Aunt's Postmodern Life》。

很喜歡日本音樂人久石讓為影片譜寫的配樂。作為宮崎駿、北野武金牌搭檔的久石讓,在本片裡以悠遠明快、韻味深長的曲調為觀眾展開了一幅喧囂熱鬧、有如《清明上河圖》般的世俗風情畫——呈現畫中的不是北宋京城的市井生活,而是現代十里洋場上的眾生百態。

斯琴高娃是個比姨媽還要不簡單的女人。你能感覺到她像海綿一樣具有吸納性——將所有的生活體驗全都融入到了表演中,演技精湛到爐火純青。前半段略帶誇張的手法將姨媽的瑣碎多面展現得有聲有色、不溫不火,尤其是偶爾含羞帶怯、撒嬌作痴的表情看得人忍俊不禁;後半段她開始不露痕跡地收斂表情和肢體語言直至化為無形,讓人說不出那究竟出於麻木還是坦然,百味盡在其中。如此收放自如的表演賦予了影片難以言傳的神采,令人由衷叫絕。

看到這兒你會不會望而卻步,以為《姨媽的後現代生活》是一部十分學院化的文藝片?放心,許鞍華這樣兼具人文氣息與商業意識的導演一定會準確拿捏影片的娛樂性與深度,將其調和得恰到好處。

影片前半段常令我笑得抽肩捧腹,以為接了個快樂的包裹。然後,慢慢地,關於姨媽的種種懸念和猜想——她的家人呢?她有過什麼樣的經歷?她究竟在顧慮些什麼?……開始一一揭曉,我保證你再也笑不出來。當然,也哭不出去——許鞍華鐵了心要將生活的萬般無奈轉嫁給觀眾——那分明是塗抹了輕鬆笑料的沉重包袱!

所以,看完本片我特地留意了下這齣「陰謀」的幕後策劃——李檣——內地還有如此功力深厚的編劇!許鞍華卻透露這樣的風格是與李檣力爭而來的——原來的劇本要灰暗得多。片中的姨媽因為真實而可愛,因為缺點而親切:生活閱歷教導她要以懷疑的眼光看世界,她卻總是忍不住想要信任他人——有時出於良知、有時為了愛情,你還能以「善良」或「盲目」簡單界定她嗎?她竭盡全力不多愁善感,卻讓觀眾來感世傷懷。她人老心不老,輾轉於上海和鞍山——夢想與現實間,坦誠地感慨:「在這種年頭,有人幫我發財就是最大的愛!」

原來,姨媽就是你我。姨媽的後現代生活就是你我的老年生活。我終於明白了她的折騰、她的回歸,讀懂了姨媽、水太太、飛飛奶奶的孤寂與無助——那是屬於所有老人的孤寂與無助。她抗爭過、絢麗過,終於還是黯淡下來,回歸了家庭、不再掙紮著去追求愛情或是理想中的生活,她平靜了,也認命了。

因為《傾城之戀》和《半生緣》,我知道許鞍華讀張愛玲。但我不清楚她是否讀老舍。那些城市的變遷、人世的無常以及命運的無奈……同老舍在其作品中表達的主題如出一轍。從早期的《胡越的故事》到《女人四十》、《男人四十》再到《姨媽的後現代生活》,我們可以看到許鞍華一路用膠片記錄、呈現著自己在青、中、老各個年齡段對於生活、生命、家庭、倫理的感悟與思索(與作品的同步成長令她在把握相應題材時遊刃有餘),一切又與小津安二郎不謀而合。雖然許鞍華的作品不可避免地體現著女性立場與思維,人性終究還是相通和易於理解的——不論男女。

顯然,久石讓對影片具有非凡的領悟力,將種種複雜難言的感受精準、毫無遺漏地傳遞了出來。尤其那首《The Postmodern Life》(後現代生活),以民樂為主,中西合璧,顫動的箏音好似一溜小跑、顛沛流離的足音,在笛子和二胡的加入下,帶出點點滴滴難以言傳的味道,有歡欣,有悲辛,深情的鋼琴和提琴又進一步強化這種感覺,豐富了它的層次與質感。

我們都知道演奏器樂時,有沒有感情真的全然不同。聽這首曲子,可以明顯覺察到它的演奏者帶著極其深長飽滿的情緒,真是充滿了情意,我就這樣輕易地被它打動了。

《姨媽的後現代生活》讓我重新見到了那個曾經熟悉的、惹人喜愛的周潤發,他飾演的潘知常比起《滿城盡帶黃金甲》中的大王不知生動了多少倍!彷彿又回到了《八星報喜》時代,而且這個騙子依舊一臉無辜、娘娘腔十足、深知女人軟肋卻讓人怎麼也恨不起來。

雖然周潤發在片中的表現輕鬆得近乎輕浮、平滑得近於油滑,國語也很不地道,這些「缺點」卻恰恰更加符合片中人物的特質——可見「潘知常」這一角色是相當具有承載力的。沒有了俊男靚女、沒有了青春飛揚,早已發福的周潤發攜手從沒怎麼瘦過的斯琴高娃,照樣將老人的悲惶喜樂演繹得光華奪目!

姨媽應該釋然。從某種程度上說,其實所有男人都是潘知常。區別僅僅是:有人騙一世、有人騙一時,有人明里騙、有人暗地騙,有人善意騙、有人惡意騙,有人主動騙、有人被迫騙,有人騙得高明、有人騙得拙劣,有人騙得皆大歡喜、有人騙得萬念俱灰……反之亦然。至少有得騙還有夢,還有溫暖與歡樂。姨媽的大半浮生不就是一出《遊園驚夢》嗎?好的愛情都是需要欺騙的。

莫非我聽錯了?愛情不是只要赤誠之心就足矣嗎?不,那是不夠的。好的愛情需要種種障眼法,還需要克己與完善自我,將最美的夢境呈現給對方。

趙薇飾演的女兒非常到位。雖然她不是我喜愛的演員,但那些努力與進步卻不容忽視。其實女兒與姨媽、與你我也是相通的——她也想要出去走走,她也認為外面會比家中好、未來會比現實好,這些念頭不就是夢想嗎?剝去了夢想的生活正是姨媽回歸家庭後的生活——真實終究有些怵目驚心。

既然是世俗風情畫,當然不止幾位主演了。事實上影片的配角與客串都相當到位:盧燕出演的水太太足見功力、《上海一家人》裡的老太太出演的飛飛奶奶、方青卓出演的殺魚大嫂全都活靈活現。最出彩當屬史可飾演的金永花。姨媽讓人回味,金永花帶給人震撼——那些生活的無奈、沉重與殘酷被史可演繹得淋漓盡致。

每處細節都能感受到《姨媽的後現代生活》是一部精雕細琢的作品:起始字幕、精到的鏡頭、段落式的調光處理、廖慶松的剪輯、貼合人物性格、場景的服裝道具;上海與鞍山、夢境與現實,對比鮮明的畫面營造出亦真亦幻的感覺,強烈反差下的失落與黯然呼之欲出;甚至姨媽與潘知常臉上沾的西瓜子都妙趣橫生。唯一的缺憾是某些情節轉接得稍顯突兀,好在影片傳遞的溫暖足以彌補一切。

從前讀《臨江仙·夜歸臨皋》並沒什麼感覺。看到「長恨此身非我有」,我的理解不過是——人生大多身不由己,影片卻透過潘知常之口給出了最簡潔、本真、通透的解釋——連我們自己的身體,都不是我們自己的。基於這樣的解釋,我對蘇軾佩服不已——果然沒跟佛印禪師白混,不知這解釋究竟出自李檣還是許鞍華——居然能如此了悟!

連我們自己的身體都不可擁有,又豈能左右命運?

據說許鞍華本想給影片一個喜劇結尾,因為周潤發不肯到鞍山補拍最後幾個鏡頭,終於被迫以現在的悲劇情節來收尾。原來一部電影也同我們的生活一樣,擁有數種可能,最終實現的終究只是一種。我開始想像一臉傻笑或不笑的潘知常來到冰天雪地的鞍山,找到鬢髮散亂、容顏蒼老的姨媽,對她說:「蘇東坡說得好——『長恨此身非我有』。雖然我們無法擁有自己,但或許,我們可以擁有彼此。」

瞧,姨媽剛醒,我又開始做夢了。這就是女人。

註:小時侯看《駱駝祥子》,不懂。就記著斯琴高娃對張豐毅說「趕明幾個我給你生個小駱駝!」我好奇極了,想人居然能生出駱駝來!那駱駝會有多大呢?會不會有人的特徵呢?等啊等啊等,結果虎妞難產死了,我始終沒能看到駱駝生出來。這個結一直在心裡打了好久,等終於明白話裡的意思,我也就長大了。

也是小時侯,每次路過電影院我總是儘量繞道走,因為我媽逢片必看(也是那時的電影票真的很便宜)。只要聽見她說「走,進去看場電影哎!」我就知道暗無天日的時刻又要來臨了。什麼影片分級制,我媽全無概念,也從不認為那有什麼必要。她的標準是——只要她能看,我就能看。

這麼著,血腥的《南京大屠殺》她帶著我,少兒不宜的《湘女瀟瀟》她也帶著我,低暗幽怨的《美人之死》她還帶著我。多數時候我都在座位底下爬來爬去地玩,在半明半暗的光線下呆看座位上方瓜子殼飄落的軌跡,偶爾也探出頭來往幕布上張望一下——呀!就看到日本鬼子正拿刺刀往孕婦肚子上扎,或是長工緩緩拉開瀟瀟的纏胸布,或是毀了容的女子照鏡子後驚恐絕望的情景……嚇得我一激靈。我媽呢?全然沒留意到這些,依舊專注凝望著螢幕。

在為數不多的、老實待在座位上的日子裡,我記得有部名叫《月牙兒》的片子,斯琴高娃演媽媽,年輕的宋丹丹扮女兒。平淡的劇情,那種無奈與走投無路的情緒卻連年幼的我都能感知到。現在回想起來,一對母女——身為女人的母親帶著終將會成為女人的我一道觀看《月牙兒》,真有點兒意味深長。

寫到這兒,瞬間,我忽地明白了我的媽媽她為什麼那麼喜歡看電影。

附:

【臨江仙】(夜歸臨皋)

——蘇軾

夜飲東坡醒復醉,歸來彷彿三更。家童鼻息已雷鳴。敲門都不應,倚杖聽江聲。長恨此身非我有,何時忘卻營營?夜闌風靜縠紋平。小舟從此逝,江海寄餘生。 舉報

評論