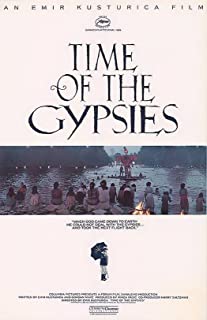

流浪者之歌/茨冈人的时代/天伦劫

導演: 艾米爾庫斯杜力卡編劇: 艾米爾庫斯杜力卡 Gordan Mihic

演員: Davor Dujmovic Ljubica Adzovic

2008-08-13 01:08:52

綿延的流浪之殤

************這篇影評可能有雷************

【楔子】

庫斯圖里卡的作品其實只看過兩部【找打!兩部也敢來寫影評】,相比榮膺過金獅獎的《你還記得多莉貝爾嗎》,《流浪者之歌》並未因其史詩般的260分鐘片長而失去詩意與張力,扣人心弦的哀傷命運全由密不透風的起承轉合擔當演繹。影片從撒拉熱窩一個貧窮的四口之家開始,吉普賽少年彼爾汗的奶奶是個救濟遠近的巫醫,叔叔米爾粘整日游手閒,幻想去德國掘金,全然不顧床上還有一個腿疾難愈的侄女。開場幾十分鐘對家族情況及米爾粘浪蕩生活的描寫,是對彼爾汗遠走他鄉的鋪墊,同時也為全片奠定了一種宿命式的基調。吉普賽人天真、無拘的流浪民族性格、底層民眾苦中作樂的喜劇穿插,挽救了龐大敘事和漫長行旅免於落入乏味。而奶奶對米爾粘的溺愛與放縱,以及家庭與學校教育的缺席,似乎也預告了四口之家必遭厄運。果然,在那個風雨交加的夜晚,米爾粘的肆虐在拆毀房子之後達到了頂點,接著卻由一個返鄉的可疑暴發戶設下人物命運的轉折點——先是屋漏偏逢連夜雨,少年彼爾汗去提親卻被勢利的女方父母拒絕。這也難怪,身處窮鄉僻壤,金錢的權威至高無上,踐踏了道德與尊嚴,衣錦還鄉就是對自身能力最好的證明。於是彼爾汗在奶奶的縱恿下和暴發戶阿赫米特踏上了掘金的不歸路,遠征未來的最初目標不過是每個貧困子弟為之奮鬥的尋常動力:去義大利實現出人頭地的夢想,然後榮歸故里,讓全村人參加我與阿茲拉的婚禮,在她勢利的父母面前揚眉吐氣,帶回腿疾痊癒的妹妹與奶奶一起過上好日子。

【信仰與幻滅之詩】

來自貧困與落後之地,在拜金主義橫行的年代,面對現實與夢想的雙重逼迫,踏上想像中黃金滿地的異國他鄉——這樣的設定讓人想起保羅科埃略的另類心靈救贖小說《十一分鐘》,同樣是為了家庭,同樣是為了出人頭地、揚眉吐氣,同樣是被騙國外淪為下流【《十一分鐘》裡的瑪利亞當了妓女】,但科埃略的敘述卻潛藏著更為溫柔的元素:比如瑪利亞對初戀的甜蜜回憶,伴隨著她的求生軌跡梳理對愛情與浪漫的感悟,曾經那麼美好的少年情愁,在瑪利亞的情感之路上永遠扮演最為神聖的角色:那個一去不返,只是勾勾手、一起去上學的童真設想。【好吧掌嘴,我又跑題了】庫斯圖里卡在情感的處理上則粗獷得多,或許是為了與本就奔放的吉普賽性格相得益彰吧。

彼爾汗的出走始終都與金錢有關,為著原始而卑微的理想,沒落之地的孤獨少年一旦見識了廣闊世界,信仰就不再牢不可破,所謂近朱著赤近墨者黑,大歷史背景下個人身份的迷失與道德的墮落,仔細體察就能嗅出一股人在江湖身不由己的無奈與悲傷。現代吉普賽人已不像他們的祖先那樣可以孤芳自賞向隅顧我,在特定的局勢與背景下,最閉塞的民族都難逃被同化的命運,這似乎又是庫斯圖里卡著意揭露的一點。於是奶奶的道德箴言在殘酷現實面前不攻自破,為了治好妹妹,為了實現美好的承諾,或者僅僅是為了生存,在幫派老大阿赫米特的脅迫下,彼爾汗出落為身手敏捷的慣偷,幹起人販子的勾當也堅定俐落,最終被推舉為新的幫派首領,此時的彼爾汗西裝革履,坐擁香車寶馬,揮金如土,似乎功德圓滿,可失去了幾許,又得到了多少,只有戲中人深知。

道德墮落,對大千世界不再抱有天真遐想,可恥行為被幪上了出人頭地的合理外衣,第一個層面的失控即將引發少年命運的多米諾效應,即使是彼爾汗榮歸故里後的奢侈生活仍未讓我們看到希望的曙光,反而將一顆被現實無情刺傷的少年心擺上了檯面,懷孕的未婚妻讓彼爾汗再次深嘗了被承諾拋棄的疼痛,而幫派老大未踐的諾言更令他義憤填膺,雙重背叛的夾擊丟給彼爾汗的是更為冷漠的現實。今朝有酒今朝醉,在酒館裡醉眼朦朧面對奶奶的傷心指責,彼爾汗的少年心氣早已成佛升天,稚嫩的面龐與猶疑的內心卻與男人的定義猶有距離,像酒館裡那個戴帽子老鄉說的:不像個男人。是的,由始自終彼爾汗都是一顆未孵花完全的少年之卵,也許某些部位的卵殼破了,讓他一窺世界與自我的距離,孰料目之所及又是如此殘酷與無情,於是悲劇也就註定,而少年永遠是少年,因為有愛,有夢,有信仰,更有背叛,阻止了成長的溫度向這顆卵的傳遞,儘管有的地方殘缺了,而彼爾汗的內在,仍然溫柔如水,這在片尾他與兒子的依依惜別中又迴光返照。

妻子的背叛【儘管可能只是彼爾汗一廂情願的想像】,阿赫米特的無情,不歸之路一旦踏上再也無法回頭,第二個層面的失控,吹起了以仇恨向背叛瘋狂進攻的號角,獵獵旌旗下,是悲劇的最終面孔。在阿茲拉難產而死、妹妹和兒子(?)相繼被阿赫米特拐走後,彼爾汗所有的夢幻已成泡影,生存的動力凝集為復仇的渴望,支撐著他三年來不變的追尋。皇天不負有心人,親人歡喜團聚,最終也是為了復仇能夠繼續。哥哥,妹妹,兒子,開往家鄉的火車,踏上唸唸已久的歸途,幾聲叮囑,相約再見,心懷大事之人不會辜負辛苦得來的機會,目的地既然確定,那麼只能見血,唯有毀滅。被欺騙的,得到了慰藉。具有反諷意味的是:曾經被阿赫米特一夥拐走的新娘,為彼爾汗的復仇之路畫上了似乎平衡的贖罪句號。在彼爾汗的葬禮上,耶穌神像的轟然倒地,更為信仰拉上了無望的帷幕。

一篇信仰與幻滅之詩,悲情命運帶血而泣的花瓣在庫斯圖里卡極具詩人氣質的表現手法下次第綻放,如果說《你還記得多莉貝爾嗎》是「淚眼問花花不語,亂紅飛過鞦韆去」的婉約詞(不要忘了,這片子是改編自南斯拉夫詩人薛維的長詩),那麼《流浪者之歌》就是「大江東去浪淘盡」的豪放詩,奏響湍流般不安卻又順勢直下的節奏,鏗鏘的音節,詼諧的間奏,首尾相異的巨大張力,痛感反覆如雪球般越滾越大,讓我們只能深陷吉普賽人可歌可泣的命運而難以自拔。

【魔幻現實主義之水晶球】

庫斯圖里卡曾說過,自己拍電影就是為了表達高貴的現實,但又迥異於那些記錄片風格的現實。作為一個天才導演,庫導驅使那些具有魔幻現實主義味道的細節於無形,讓一部長片更具可看性與懸念意味,《流浪者之歌》中最具魔幻氣質的莫過於彼爾汗能以意念控制餐具【說到這我又想起了《微物之神》,儘管兩者八竿子打不到一塊,但彼爾汗名符其實是卑微的神靈】,如果想到流浪者的目的地義大利,或能看到新現實主義諸位大師對庫斯圖里卡(庫導本身也是義大利藝術的愛好者)影像風格的影響,費里尼的《八部半》與本片就有著某些藕斷絲連的干係【攤手望天,好吧這段我扯不下去了】,或許更具有可比性的是真正的魔幻主義巨作《百年孤獨》——那些充滿了魔力的吉普賽人。

彼爾汗的特殊本領在片中只是靈光幾閃,卻無絲毫突兀之感,吉普賽人天生就是浪漫的情種,好比算命師手中的水晶球,貌不驚人的外表下卻湧動著足以開天辟的想像力,彼爾汗的出走始於殘酷的現實,帶著信仰這套似乎堅固的裝備蹣跚上路,最終卻以一個極具幻想氣質的方式結束了信仰之旅,當懸空的刀叉抽出背叛者鮮血的剎那,我們彷彿洞穿了信仰與命運的虛妄本質,以信念報仇,比起真槍實幹,更能渲染命運的悲劇意味,一柄小小刀叉,徹底戳穿了人生的空洞,少年的無力,信仰的反覆,水晶球平靜的反光下開始幻化波瀾起伏的生活鬧劇,圍城內外,喜怒哀樂自有徵兆,你我皆可取一瓢,只等算命師雙手一抹,迷霧散去,一切復歸平靜,敬請覺悟登場。

【細水長流的幽默之河】

雖然是一齣悲劇,但吉普賽人的幽默在片中俯拾皆是,讓情節的枝杈佈滿了驚喜的甘露,用淚與笑載著你我在情緒之海體驗顛峰陣陣的衝浪快感,在戲裡戲外的和諧共振中攀升至狄奧尼索斯精神的頂點,品味人類高尚情感的醍醐,庫斯圖里卡不愧為捕捉觀眾情緒的高手,我們彷彿時而受驚時而歡騰的雲雀,自願在吉普賽人的悲情天空中匯聚,飛翔,墜落,上升,顛簸,迷醉,因為幽默與痛苦一樣,是硬幣的兩面,偉大的痛苦,離不開高明的幽默。

幽默,作為情緒的催化劑,記錄著戲中人的酸甜苦辣,也鋪展開了一幅吉普賽生活的風情畫卷,滿眼儘是溫馨、浪漫、熱情、樂天知命的暖色調,儘管苦中作樂的冷色調時而出沒其中,卻並不妨礙我們對吉普賽精神的喜愛。如果深入品味,還可嘗到帶有詩意的甜頭,像淘氣的松鼠在日常言語的叢林神出鬼沒,就連彼爾汗奶奶這樣的老婦人都能口吐蓮花,那些被樸素的傳統過濾的口頭神話與傳奇,向我們展示著吉普賽人發自內心的詩性氣質。詩意源於對世界的天真理解,是形式更為高級的幽默,對缺乏想像力的現代人而言,早已是一門失傳的藝術,我們只知道它們曾經與吉普賽人的生活如此水乳交融,卻又免於被洶湧來襲的僵化經驗淹沒,因而更具有傳奇色彩,與義大利名導帕索里尼的生命三部曲(《一千零一夜》、《坎特伯雷傳說》、《十日談》)那些中世紀樂觀所流露出來的赤裸裸的本真、快樂、豁達可謂如出一轍,只不過庫斯圖里卡的幽默被置於哀傷的維度而更具震撼力而已。王小波曾說,有趣作為一個歷史階段,正在被超越,我們的日常行為正日趨公式化。從這個意義上說,庫導的作品無疑是可貴的,將那些已被奉為經典的劇中幽默重新請下神壇,回歸日常,攢一把沒落的歷史遺珍給許多人品味和收藏,對於塑造偉大悲劇而言,如虎添翼。

【天真與經驗之歌】

歌和舞作為吉普賽人民族風情和日常生活的重要組成部份,在庫導的鏡頭下被修飾得玲瓏剔透,閃耀著人性與命運生動而感人的每一面,由手風琴、Bass、吉他串起的情緒之河,沖刷過由喜悅、憂慮、徬徨、絕望與幸福沉澱而成的鵝卵石,而在每一顆石頭上都能濺起不同的水花,我們和戲中人一起經過,享受著不經意被水花打濕的小感動。 拒絕刻意為之的雄偉配樂,全由劇中人真實演繹,吉普賽人的藝術天分悄然融化在生活的每個瞬間,伴隨著劇情的起伏跌宕,合成了最為精彩的流浪者之歌。

極具音樂天賦的彼爾汗,以手風琴獨奏曲這條音樂化的情感主線貫穿了全片,每奏響一次,主人公的處境都在發生改變,曲調雖輕快卻潤澤了吉普賽人高貴的憂傷,手風琴不變的曲調幻化成天真與經驗之歌,見證了彼爾汗由未諳世事的天真少年,成長為充滿世俗味的經驗之子,揭開人物內心純真簾幕的一角,於低調中寄託著彼爾汗對信仰、過去、未來的糾結,迷惑、徘徊、憂鬱、留戀,已隨斯人去,獨留手風琴,述說著吉普賽人坎坷的歷史。

民族音樂作為World Music的主要組成部份,在近年的樂壇上方興未艾,集凱爾特長笛的空靈哀婉、非洲手鼓的狂放恣肆、西班牙吉他的柔情蜜意於一身的吉普賽音樂, 以其獨特魅力讓我們毫不猶豫地愛上了這個民族。片中最讓人起雞皮疙瘩爽到底的一幕,莫過於彼爾汗的奶奶召集鄉村藝人為彼爾汗送行——吉普賽人不愧為用靈魂歌唱的高手,吉他、手風琴、Bass、手鼓、提琴在離愁別緒的薰染下尤顯悽美動人,利比多自發聚集的結晶之手撫過生命的柔骨冰肌,婉約中洋溢著豪情的和聲在尾音經久不息的顫動下升上了欲語還休的雲霄,讓情緒在雲蒸霧罩的高空稀釋分解,大而化之,宛若天籟。

【永恆的成長主題】

流浪者之歌其實也就是成長之歌,成長的主題同樣出現在《你還記得多莉貝爾嗎》等作品中,其中的少年迪諾顯然要幸運得多,經由自我暗示趟過佈滿荊棘的青春小道,雖充斥著無奈、辛酸與憤懣,但結局總歸是光明的,我們看到迪諾變得堅強、逼近成熟,而彼爾汗的少年氣卻始終沒變,即使衣錦還鄉,一身的成人裝束仍不掩幼稚與青澀。流浪者的成長是面對爾虞我詐的現實不得不做出的道德妥協,以致尊嚴降格、原則陷落。與臨摹殘酷青春聞名的拉里克拉克不同,庫斯圖里卡不是簡單粗暴地記錄不良少年的無恥行徑,庫導鏡頭裡的成長命題,包含著時代、政治【電視機里斷斷續續的時事新聞】、家庭等大前提,思考的份量明顯加重,雖然在自由穿插的幽默、無處不在的吉普賽音樂中,主題的辨證色彩並不突出,但當塵埃落定,彼爾汗魂歸故土後,我們才在噩夢中共同檢閱了彼爾汗的成人禮:為愛、為了被背叛的信仰,像一個男人那樣死去,似乎就是殘酷青春的最好結局。當依舊不務正業的米爾粘將兩枚錢幣幪上彼爾汗永遠閉合的雙眼時,被金錢蒙蔽了正見、阻斷了前程、最後死不得其所的隱喻宣告破解,而耶穌神像在祈禱的米爾粘面前轟然倒塌,則將所有信仰做了徹底清算,一個長眠的成長悲劇,伴隨著仍然原地踏步的米爾粘被永遠埋葬在了那片窮鄉僻壤,歷史動了,卻是錯覺,最後的靜謐才讓人痛徹心扉。

【綿延的流浪之殤】

庫斯圖里卡的大部份作品都表達了對吉普賽這一弱勢民族的深情關注,與永世背負原罪的猶太人不同,吉普賽人的隔離源自自身的文化保守主義,在歷史上,吉普賽也長期被當成一個骯髒、墮落、怪異的種族對待,飽嘗了來自外部世界的冷嘲熱諷與欺凌侮辱,庫導眼中的吉普賽人無疑是高尚、熱情、忠貞、無畏的,但流浪民族難以和現代社會融合的硬傷,仍藉由一出個人悲劇婉轉地表達了出來,綿延未絕的流浪之殤,與吉普賽人生生不息的創造力一樣,仍在繼續。

舉報